الذات والموضوع في رواية “عمى الذاكرة” (2-2): سرد منتظم وتصاعد اختصر الكثير من الدهشة

Admin 6 سبتمبر، 2025 255

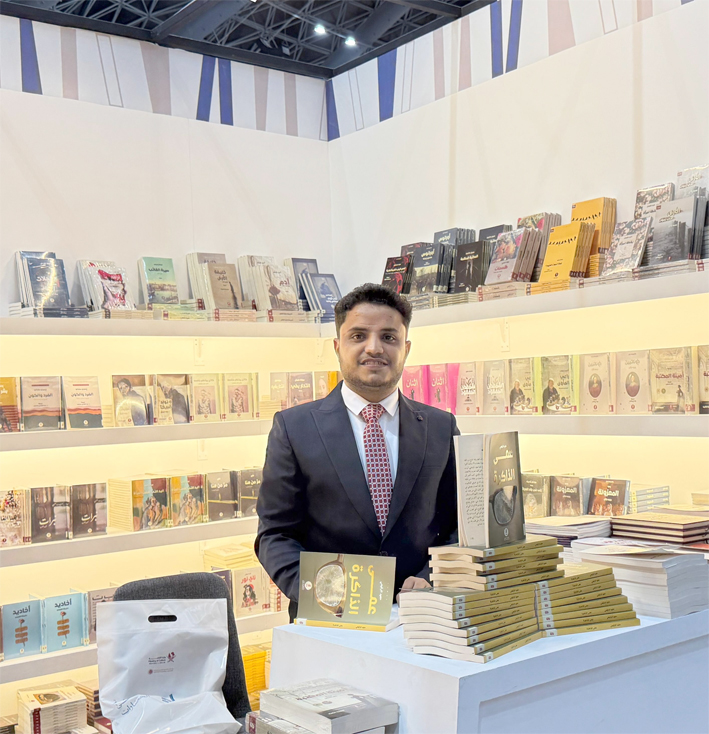

بقلم: محمد عبده الشجاع - اليمن

(10)

في الصفحة 64، “عليك أن تدرس”. في هذا الفصل من الرواية، يبدأ التشويق والدفع بفكرة ملهمة، حتى الحوار شيق بين طالب الثانوية وعبده حمادي، والسرد بديع. “عمى الذاكرة” والريفي الصامت، هنا يفصح الكاتب عن أهم معاناة كان يشعر بها ويلاقيها المجتمع وموقعه في هذا الخليط، حيث يجد نفسه منسيًا مثل كثير ممن وجدوا أنفسهم بلا هوية أو حاضنة في باطن الذكريات الأليمة. ربما هو يعني أنه قادم من مجتمع ريفي بعود طرية، اصطدم بواقع مختلف، وضع الذين من حوله من الناس والطلاب، إمكاناتهم، أسلوب حياتهم. وهذه معضلة يواجهها كثير من القرويين، وهي عدم اندماجهم بشكل سريع أو تقبلهم للمجتمع الذي وفدوا عليه، والعكس، وهي تشكل عقدة خاصة عندما تقسو عليك الأيام وأنت القادم من خلفية وبيئة بسيطة كادحة، كنت فيها تكابد من أجل النجاة من الخوف، من الموت، من الجوع، من عواصف الدهر وأعاصير الخبوت.

(11)

تكمن ميزة هذا العمل في أنه ينطلق من الحاضر لكنه يوغل في الماضي بكل تجلياته، يحفر عميقًا جدًا في رؤى وملامح مرهقة ومتعبة، وكأنه يقوم بعملية تخفيف من أعباء علقت بذاكرته.

هذه الاستطرادات والتداخل في مجملها قد لا تكون ظاهرة أو مباشرة، لكنها تؤسس لروح عانت من واقع أخفق رواده في أن يكونوا أسوياء، بعيدين عن الصراع، يقفون على تلال الحياة مبتهجين، تاركين الأرض أن تقول كلمتها بعيدًا عن البنادق وفوهات المدافع، بعيدًا عن الانتهازية التي تمارسها بيئة جافة.

العمل هو أدبي بحت، مليء بالتدافع والصراع، ممزوج بسيرة مشبعة بالخيال والفانتازيا المقترنة بالتراجيديا والبؤس وعذابات الأفكار وصراع الهويات والشتات القسري والحنين والشوق والشعور بالتغريبة التي لا تنتهي.

التوغل في نفسية البشر أو الجانب النفسي من بوابة العمل الروائي كان ميزة وأسلوبًا اتبعه كثير من الرواد أمثال دوستويفسكي، وماركيز، وصاحب “الأرض والسلام”، وحتى فيكتور هوجو، ونجيب محفوظ، ووجدي الأهدل، وسمير عبدالفتاح، ومحمد الغربي عمران، وعلي المقري، وكثير من الكتاب الذين تشبعوا بهذا الأسلوب، وهو من أهم الركائز والخطوات في بناء أي عمل روائي والكشف عن خلفية ذلك الشخص أو المجتمع ككل.

(12)

في الصفحة 80، الخجل القروي والحب، دروس مهمة لتجاوز الخوف الذي يأتي كانعكاس لطفولة بائسة خالية من الحوار وردود الأفعال، طفولة مليئة بالحذر. يصاب المرء بالدهشة والخوف حين يعيش بين بيئتين أو حتى أكثر، كما هو حال اليمنيين اليوم منذ عشرة أعوام على الأقل، لكن هناك سند دائمًا في الحياة، نصائح حماد كانت جيدة فيما يخص معركة الحب.

في الصفحات بين 85 و93، تدخل “يافا” على الخط كزميلة دراسة وفتاة دخلت قلب هذا القروي الذي يخجل من ظله، والذي يستيقظ الصباح وهو يملك الكفاف من المال للوصول إلى قاعات الدرس، ليعيش تجربة حب وعلم مختلف.

في صفحة 95، يسرد طالب سنة أولى ماذا كان يريد من حبه وعواطفه: يريد رؤية ذاته، وجه أمه، أهله، فيما هي تريد منه قراءة المواقف العاطفية حتى يكتب لها الاستمرار. هذا النضج يعكس الفارق بين الاثنين وكيف يفكر كل واحد منهما، نتيجة البيئة التي جاء منها كل واحد. لكن لا يمنع أن هذا الاختبار أو النصائح والعلاقة التي كانت هي في الأساس جزء من بناء الثقة وتبادل المشاعر بشكل ربما أعمق، ويحتاج لمساحة من الأخذ والعطاء والتعرف أكثر.

هذا التداخل العجيب بين الحب وسكب العواطف وبين التأني من جهة، ورمزية يافا، ينم عن سؤال كبير ربما لم يستطع السارد أن يجيب عليه إلا بهذه الطريقة، وهي بالمناسبة فكرة راقية تخلص فيها الكاتب من أي مباشرة ليرسم صورة مختلفة عن ذلك الوطن الذي يعاني منذ أكثر من سبعة عقود، يعاني التهميش وعمليات الإبادة، وربما عبر عن علاقة خاطفة أو تجربة رمزية.

(13)

بالعودة إلى بقية الصفحات حتى الـ100، يحاول البطل أن يكون على الحياد هو ويافا، يتحدث وكأنهما أوطان تحاول ألا تقع في الحرب، ويريد أن يجنب صنعاء معركة خاسرة، غير أن الواقع كان أقوى منه ومنها، والحقيقة لا يمكن تجاوزها وإن كانت مؤلمة.

انتزاع يافا هو سرد جميل وحضور للوجع على شكل ذكريات وخليط من الفانتازيا اللطيفة والعلاقات الحميمة. قد يحاول القارئ التقاط الأمكنة، لكن الزمن هو اللغز. الكاتب يتحدث عن صنعاء عقب الانقلاب، عن اليمن اليوم وأمس وقبل سنة وقبل عشر وحتى قبل قرون طويلة. غياب الزمن يعكس صورة عميقة لما آلت إليه الأوضاع.

تلخيص ما يجري من صراع، جوع، خوف، وانهيار. الإنسان ودوره في الحياة بشكل مختصر، بصورة غير التي تنقل المعارك اليومية. ثمة انقسام في المجتمع حتى على مستوى رائحة شواء الخبز، البعض يشوي والآخر يكتفي بالرائحة. وفي أشد المعارك احتدامًا، ظلت يافا حاضرة،

موجودة كروح يخاف أن تصعد، وكل همه حمايتها من الاشتباكات رغم بعد المكان.

(14)

شخوص الرواية كانوا محدودين، وهذا جانب فني رائع استطاع الكاتب إشباع كل شخصية بما فيها “الأنا” التي كانت تتجسد في كل شيء، الأنا المعذبة، الطموحة، البائسة، الغارقة في تغريبة لا حدود لها.

في الحقيقة، لم تكن دهشتي في التطرق للحرب والصراعات وتبعاتها، لأن هناك ثيمات جوهرية يقوم عليها أي عمل روائي، لكن السرد بلسان “الأنا” كان مدهشًا. لا يوجد حشو ولا تكلف، لغة جيدة، تعابير لصيقة بالواقع وصادقة، تشعر بواقعية في الحديث وكأنك تستمع إلى حميد، لكن حميد الروائي، حميد البطل، حميد الجد والأم والمواطن الذي أنهكته الحرب وتبعاتها في كل مكان من هذه الأرض، حميد الإنسان الذي عارك الحياة كما لو أنه جبل، وهي كذلك حتى انتصر.

اختيار “شملان” محل سكن يافا، اختيار منطقة كانت ضمن نطاق الصراع، لكن ككل فكرة، لا يغرق الكاتب في تفاصيل المكان بقدر ما يحلق في جوهر الدلالات التي يريد أن يوصلها، وهذا حدث منذ بداية العمل مع المكان والزمان والشخوص، من جده حتى يافا.

(15)

ربما أسوأ شيء أن تعيش بهويتين مجبرًا على ذلك، لأن الحرب تصنع ما لا يصنعه شيء آخر. ثمة استطرادات جوهرية ظل الكاتب يدور حولها: رحيل أمه، أبيه، شواهد المكان، الأطلال، والخرائب التي أصابت حتى الروح.

الكاتب حاول أن يوجد فكرة الانفصام ومصدره: الذاكرة والحرب، لكن لم أستوعبه من خلال ما طرح من أسماء نتيجة عدم العودة للقراءة مرة أخرى والتعمق للبحث وسبر أغوار عديدة، لكن كدلالة على وحشية الصراع، الحرب التي ما إن تصمت في مكان ما ولفترة، تنفجر من جديد، وكأننا أمام دورات لا تنتهي مطلقًا من الدم.

تذوب كل الطموحات والأحلام، ثم تأتي فكرة الرحيل أو بالأصح الهجرة. وصل الكاتب البطل إلى ذروة التعبير عن أوجاع كل فرد، عن مأساة الوطن، عن تبعات الحرب، وهو مسار اجترحه منذ الوهلة الأولى لطفولته البائسة التي هي طفولة معظم من عاشوا في هذه الجغرافيا، وهو تعبير أو إسقاط صادق يعكس مشاعر عميقة لها دلالاتها، إذ لا يمكن لأي أحد أن يعبر أو يرسم صورة مليئة بهذه التراجيديا التي تشبه كثيرًا من قصص المأساة منذ ملحمة الإلياذة والأوديسة، مرورًا بصخرة سيزيف وحكاية طائر الفينيق، حتى اجتياح البلد من قبل جماعات رجعية.

(16)

يقفز الكاتب إلى عدن، لكنه لا يزال يواجه الحرب هذه من مكان يواجه البحر، مرتبط بالسماء دون أودية أو جبال، مدينة فقدت ملامحها عدا الذكريات.

توظيف البحر في عمل “عمى الذاكرة” جزء من ذكاء الكاتب: أولًا، عرف بالوطن وماهيته جنوبًا وشمالًا. ثانيًا، أبدع في خلق مساحة مليئة بنسمات البحر وأحاديثه اليومية مع الرمال والناس.

تذكرت عبد الرحمن منيف في روايته التي تحكي عن الهجرة، مع الفارق في الفكرة والسرد، وإن كانت حالة منيف ورحيله تشبهنا جميعًا، لكن في النهاية تظل الهجرة والترحال عملية هروب من واقع في محاولة للبحث أو محاكاة واقع جديد.

في الصفحات الأخيرة، تصاعدت الأحداث، سافر الأبطال إلى مصر ثم إلى السودان، ثم بدأوا الرحلة تجاه ليبيا. بين كل هذه الأمكنة، حاول الكاتب أن يستخدم إسقاطات مدهشة واستطرادات، حديث عن الأيام التي قضاها في مصر ثم السودان التي تفنن في خلق صور جميلة وذكريات ورسم مشاهد معبرة واختزال أسفاره وأوجاعه مع مجموعة من الشخوص الذين رافقوه. بقي الكاتب يرصد الحوادث ويستعيد صور أبيه ووجه يافا وطرق المدن والبلاد التي غادرها مجبرًا قبل تحقيق أحلامه.

يستمر الكاتب في احتواء النص والفكرة للوصول إلى النهاية بعد أن خاض مغامرة لم تكن في الحسبان، ربما مغامرة من نوع مختلف قائمة على الحس السردي. ثمة مآخذ في الاختزال والقفز، بحيث كان أمام الكاتب الإبحار بشكل أوسع في مرحلة الطفولة مع جده وربطها بالحرب والصراع، لأن ذاكرة الطفل ولسانه حين تحكي تدهش، وكان بإمكانه توظيف هذه الجزئية بنفس الأسلوب السردي واللغة للوصول إلى ذروة الدهشة والخلود، ومن ثم انحسار المنحنى والحديث عن الأحداث الجديدة.

كنت أتمنى أن أعيش حروب العقود الماضية التي دونتها ذاكرة البطل، حياته مع جده بشكل أوسع وبصورة مدهشة، لكن في نفس الوقت، هذا الاختزال والاختصار هو جزء من فنون الكاتب وأدواته، عدم الاستغراق حتى لا تتشتت الفكرة وتفتح نوافذ وثيمات من الصعب إغلاقها.

شارك القراءة