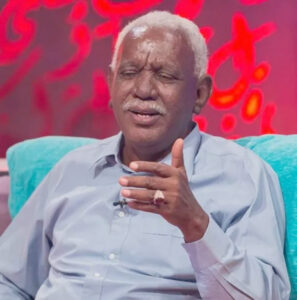

د. كمال يوسف علي

• الموسيقى واحدة من المِهن التي أوجدتها المجتمعات الإنسانية ضمن ما أوجدت من مهنٍ وأعمال لتسيير الحياة فيها على المستويين المادي والمعنوِّي، فكما الطِبابة والتجارة والحياكة ومختلف مجالات الصناعات اليدوية؛ كانت الموسيقى واحداً من سُبُل كسب العيش ومجالاً لاحتراف صنعة التطريب والتوثيق للحياة من خلال الكلمات والألحان والإيقاعات والأنغام، ومثلها مثل كل تلك المِهْن يتم تعلُّمها وممارستها من خلال تبادل ونقل الخبرات من فردٍ لآخر، أو لمجموعة؛ وأحياناً تكون متوارثةً لدى الأُسر في الجماعة المعينة، فيمتلكون أسرارها كصنعة ويتناقلونها جيلاً عن جيل. من جهةٍ ثانية؛ للموسيقى في حياة الإنسان أهميتها التي لا تقل عن أهمية الكلام واللغة، إذ ليس هناك مجتمعٌ إنساني لا يمارس الموسيقى ضمن ما يملأ حياته من أنشطة مختلفة، فالأُم تناغي وليدها، وتهدئ من توتره بالتربيت عليه والغناء، والأطفال يتعلمون من خلال اللعب والتدريب على الإيقاع، وتعلُّم اللغة يقوم على إدراك عناصر النغم والإيقاع فيها، هذا فضلاً عن وجود الموسيقى عزفاً وغناءً ورقصا في أفراح الناس وأتراحهم، وفي الطقوس والعادات وكثيرٍ من الممارسات على مستوى المعتقدات وحتى العمل. إذاً الموسيقى نشاط حياتي يمارسه الجميع ويطورون مهاراتهم فيه كالكلام عندهم وتطوير مهاراتهم فيه من خلال الخبرة والممارسة، فلغة الحياة اليومية لا تحتاج إلى المدرسة، بل أوجدت المجتمعات الإنسانية التعليم المدرسي لكسب مزيد من الخبرات، ولفتح الباب أمام مزيد من المعارف والاستفادة منها في تنمية وتطوير مهارات الفرد، ويمكننا النظر إلى تعلُّم الموسيقى ودراستها قياساً على ذلك، فالموسيقى موجودة وتتم ممارستها في الحياة اليومية، وليس نادراً أن تجد الكثيرين والكثيرات من أصحاب الأصوات الجميلة والمنغمة والقدرة العالية على التطريب، كذلك ليس من الصعب على من تتاح له فرصة وجود آلة موسيقية أن يتعلم كيفية العزف عليها وصولاً إلى طور الإجادة؛ ولنا في الآلات الشعبية مثالٌ حي، فآلة الطمبور بمختلف مسمياتها في المجتمعات السودانية العديدة يتعلم الناس العزف عليها ويجيدونه من خلال الممارسة وتبادل الخبرة فيما بينهم؛ كذلك كل أنواع الآلات الأخرى، ولم يقتصر الأمر على الآلات الشعبية بل انتقل إلى الآلات الحديثة؛ فتمت سودنَّة العُود ودخل البيت السوداني وتعلم العزف عليه الناس منذ عقودٍ طويلة، كذلك الكمان والأكورديون وآلات النفخ مثل الفلوت والساكسفون، والآلات الكهربائية مثل الأورغ والجيتار، فمع دخول هذه الأدوات في حياة الناس؛ لم ينتظروا إنشاء مؤسسات أكاديمية لتعلُّم العزف عليها؛ بل بدأوا في التعامل معها وتعلموا العزف عليها من خلال الملاحظة والمحاولة وتبادل الخبرات، فبرعوا في ذلك إلى الحد الذي أهّل أجيال الرواد في ثقافتنا الموسيقية والغنائية الحديثة في السودان لأن يتركوا لنا كل هذا الإرث الهائل من الموسيقى والغناء استناداً على طريقة التعلُّم من الخبرة وتطوير مهاراتهم في التأليف والعزف والغناء على ذات النهج.

في وقتٍ متأخر من القرن العشرين أُنشأت أول مؤسسة أكاديمية لتعليم فنون وعلوم الموسيقى، كان ذلك في العام 1969م عندما أُنشئَ معهد الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، والذي أصبح بعد عُدة سنوات المعهد العالي للموسيقى والمسرح – فقط -، ثم صار كلية الموسيقى والدراما في عقد التسعينات. أثّرت هذه المؤسسة في الحياة الثقافية السودانية بشكلٍ عام والموسيقية بخاصة بطابعٍ وروحٍ جديد، إذ وعلى مدى أكثر من خمسة عقود منذ تأسيسها رفدت حقل العمل الموسيقي بمئات الكوادر من خريجيها في مختلف مجالات التأليف والعزف والغناء، والذين شكّلوا بذلك عنصراً جديداً في حقل العمل الموسيقي وفي مهنة الموسيقى، عنصرٌ كانت له تأثيراته على المستوى الثقافي والمهني، فما أنتجته تلك المؤسسة من أعمال لم يلاق بالترحيب الكامل دوماً، بخاصةٍ في بداياتها؛ إذ قامت تجربتها في تقديم نفسها للمجتمع السوداني في منتصف سبعينات القرن الماضي على تناول أعمال من التراث السوداني وتوزيعها وإدخال عناصر الهارمونية ونظريات التأليف عليها، فظهرت في شكلٍ غير الذي ألفه المجتمع في موسيقاه الحديثة، فكان من الناس من انبهر بهذا الشكل ونظر إليه باعتباره لوناً جديداً يُثري ما هو موجودٌ من أساليب وأنماط مختلفة، ويرتقي بالموسيقى السودانية إلى مصاف أشكال الموسيقى العالمية والأوركسترا السيمفوني وغناء الكورال ذو الأحان المتعددة والمتداخلة، وكان هناك فريق آخر رأى أن هذا الشكل الجديد فيه خروج عن خصائص وسمات الموسيقى السودانية التي ألفوها، ومن هؤلاء نُقّاد موسيقيون وموسيقيون محترفون؛ منهم من وصف هذا الشكل الجديد بأنه «كورّنة» للموسيقى السودانية؛ أي أنها صارت موسيقى كورية الطابع والروح، وكان هذا الانطباع نسبةً لأن من قاموا بهذا العمل من أساتذة المعهد هم الخبراء الكوريين الذين استقدمهم المعهد من جمهورية كوريا الشمالية في العام 1972م؛ وقاموا على أمر تدريس قواعد وعلوم التأليف الموسيقي ونظرياته لطلاب المعهد وكانت تلك العروض تطبيقاً عملياً لإبراز الدور الذي قاموا به، ومن هنا برزت المقابلة بين أسلوب التعلُّم من الخبرة والممارسة كما درجت على ذلك الأجيال السابقة من الموسيقيين السودانيين، وأسلوب التعلُّم من خلال الدراسة النظامية داخل المؤسسة الأكاديمية، الأمر الذي لم يخلُ بدوره من نوعٍ من الصراع بين الفئتين؛ إذ تم تقسيم مجتمع الموسيقيين المحترفين إلى فئتين أطلقت عليهما مسميات (العلماء) ويقصد بهم خريجو المؤسسة الأكاديمية، و(الحُرفاء) وهم المحترفين من ممارسي المهنة من غير الدارسين، المر الذي يعني أن الغلبة لهذه الفئة من غير الدارسين، فهم الذين يعتمد عليهم المطربون في مرافقتهم في الحفلات العامة وفي رحلاتهم الفنية داخل وخارج السودان أكثر من اعتمادهم على فئة الدارسين؛ أو دون أن يتم توظيف معرفتهم الأكاديمية في هذا الجانب من الحياة الموسيقية في السودان وهو الأوسع انتشاراً بلا شك؛ إذ ان الحفلات الجماهيرية العامة وحفلات مناسبات الأفراح هي المسرح الأوسع للعمل الموسيقي أكثر من صالات الاستماع، أو العروض الموسيقية المعتمدة على فنون التوزيع الموسيقي والنوتة الموسيقية. لكن ومع مرور الزمن وزيادة أعداد خريجي المؤسسة الأكاديمية خلال خمسة عقود ودخولهم في حقل العمل الموسيقي في نطاقه الجماهيري تلاشى هذا الحاجز بين الفئتين إلى حدٍ ما وإن لم ينته تماماً، ولم يحل خريجوا المؤسسة الأكاديمية محل من يتعلمون بالخبرة والممارسة؛ إذ ما زال الكثيرون من الهواة ومن يتعلمون بشكلٍ ذاتي يدلفون إلى حقل الموسيقى ويمتهنون العمل فيه ويحترفونه. وبشكلٍ عام وفي واقع المر لم يتغوّل أيٌ من الطرفين على الآخر في الحقوق الفنية أو الأدبية أو المادية، فكلاهما يعملان في تناغمٍ، وكلٌ يؤدي دوره، وتزداد نسبة النجاح مهنياً في هذا الحقل لمن أتيحت له فرصة التوفيق بين الأسلوبين، أي التعلُّم من خلال الجربة والممارسة؛ وصقل تلك الخبرة من خلال الدراسة الأكاديمية النظامية.

ولنا في هذا الصدد من الأمثلة الكثير من الذين يُمكن أن يُشار إليهم بالبنان، وأكتفي فقط بذكر المؤلف والمُغني أبو عركي البخيت، والمؤلف والمغني يوسف الموصلي كمثالين ناصعين على نجاح تجربة صقل التعلُّم من الخبرة وصقلها بالدراسة الأكاديمية، والأمثلة لا حصر لها بخاصة في مجالات التأليف الموسيقي والأداء والعزف على مختلف فصائل الآلات ولمعت وبرزت أسماء في ذلك لا تقلُ في قدرها عن من ذاعت أسماؤهم من أجيال الرواد.

شارك المقال