نصوص منحولة في شعر إدريس جماع وحكايات موضوعة في سيرته

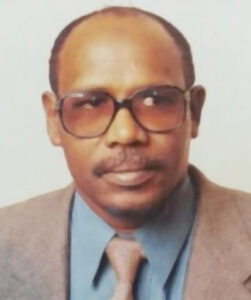

صديق المجتبى - السعودية

مقدمة

• آفة الأخبار رواتها كما يقولون، وقد ضربت هذه الآفة الأدب والشعر وحتي الحديث الشريف لم بسلم من آفة الرواة في النحل والوضع ولكن علماء الحديث تصدوا لهذه الظاهرة بمناهج علم الحديث وفرعه الجرح والتعديل الذي يتحرى عن صحة النص وتواتر روايته والتحري عن الرواة أنفسهم ومدى مصداقيتهم وجواز الأخذ منهم من عدمه. حتى لا يتم تحريف الحديث والسيرة النبوية.

ذكر محمد بن سلاّم في كتابه «طبقات فحول الشعراء» السفر الأول الصادر عن دار المدني بجدة في مقدمته ص ٤: « وفي الشعر مصنوعٌ مفتعلٌ موضوعٌ كثير، لا خير فيه، ولا حجة في عربيّته، ولا أدب يستفاد، ولا معنى يُستخرج، ولا مثلٌ يُضرب، ولا مديح رائع، ولا هجاء مقذع، ولا فخر مُعجِب، ولا نسيب مستطرف. وقد تداوله قومٌ من كتاب إلى كتاب، لم يأخذوه عن أهل البادية، ولم يعرضوه على العلماء. وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صُحُفي»

تناول هذا الوضوع عدد من النقاد القدامى والمحدثين وسنتناول هنا

تحقيق قصيدة «إن حظي كدقيقٍ فوق شوكٍ نثروه».. المنسوبة مرة إلى إدريس جماع ، ومرةً نسبها الاستاذ محمد محمود رضوان في كتابه عن حياة الشاعر المصري عبد الحميد الديب بعنوان «الصعلوك الساخر» وقدم له الاستاذ الشاعر فاروق شوشة رحمه الله ، وقد أورد الأبيات منسوبة للديب ثلاث مرات ومرة نسبت أيضاً للشاعر اللبناني المهجري إليا أبو ماضي ومرة نسبها «صاحب الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين القزويني الشافعي للإمام الشافعي ، ومرة نسبهما الدكتور عمر موسى باشا في كتابه «تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني» للشاعر «أمين الجندي المتوفى سنة 1257ه – 1841م»

فظلت هذه الأبيات هكذا وقصتها تائهة يتناقلها الرواة وناحلو الشعر قبل ميلاد الشاعرين إدريس جماع والمصري عبد الحميد الديب..

وكذلك كتب د. عبد الله فيصل آل ربح في الثامن من يناير 2025 م، في صفحة الرأي في (الشرق الأوسط)، مقالًا عنوانه: (دراما أبو ماضي)، أحسن فيه تأملاته في استكشاف معاني بيتين من أشهر أبيات الشعر الحديث عن الحظ العاثر، وبيان سوء طالع الشاعر، وتعاسة دنياه، وشقاء بخته. وفي بدايات المقال قال الكاتب، «إن الأبيات التي بنى مقالته عليها يرددها كثير من الناس دون أن يعرفوا هويَّة قائلها»، وإسهاما منه ، في ردم أمية هؤلاء، نسبها الأستاذ الكاتب عبد الله فيصل آل ربح ، في مقاله المشار إليه أعلاه، إلى الشاعر اللبناني، الراحل، إيليا أبو ماضي كما ذكرنا، لقد ظلت هذه الأبيات تائهة مجهولة النسب تتناقلها الأقلام والألسنة كمولود فاقد الأبوين اشْتُهِرَ بعبقرية فذة بين الناس فشغل الناس بالبحث عن أبٍ ينسب إليه بشهادة ميلاد موثقة.

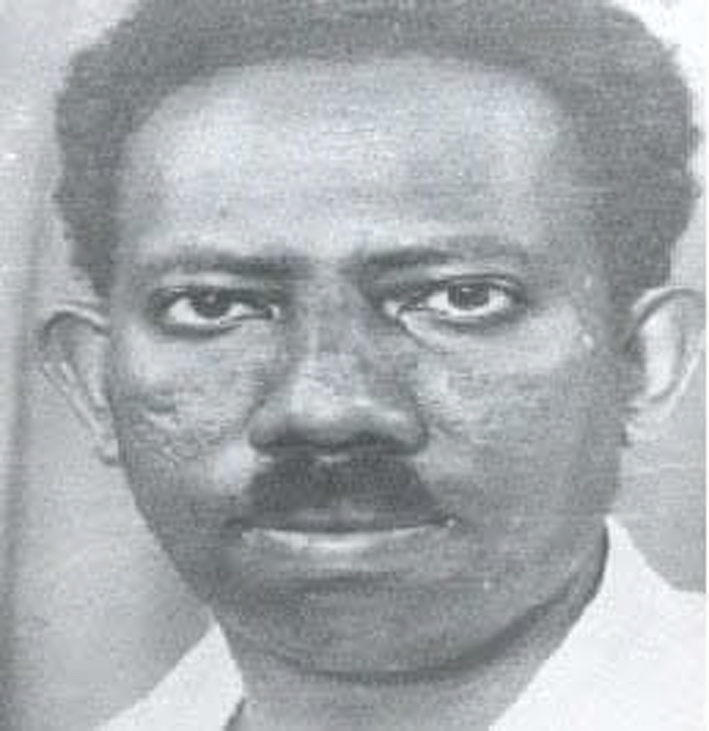

إن البحث عن كاتب النص في عالم الأدب لأصعبُ من البحث عن الأب البايولوجي للمولود البشري في هذا العصر بفحص الحمض النووي DNA للأبوين والجنين وهذا ما لا يتوافر في حالة البحث عن أب لنص شعري أو قطعة نثرية بالبحث في الخصائص الأسلوبية وشواهد ودلالات سياقية في العصر وتاريخ الوقائع التي تسببت في ميلاد القصيدة أو النص ، لوجود الكثير من التشابه الأسلوبي وذلك لما وقع في الشعر من نحلٍ ووضع وتواتر معاني وصور من البيئة وتناص واقتباس ووقع الحافر على الحافر والتضمين من قصائد شعراء منسيين أو لم ينالوا حظاً من الشهرة كما في حالة هذين البيتين الذين ظلا في حالة يتم وتشرد بين الأقلام وألسنة الرواة لقرون مضت فلا بد من بحث مُضنٍ يبذل لإنهاء حالة اليتم التي تعيشها الكثير من النصوص دون معرفة قائليها. وللأسباب المذكورة أعلاه لا يمكن الوصول إلى المصدر الحقيقي لهذين البيتين في الإنترنت، لأنك ستُواجَه بسيل عارمٍ من المعلومات التي تنسب الأبيات لأحد شاعرين: – الشاعر المصري الراحل عبدالحميد الديب. – والشاعر السوداني الراحل إدريس جمَّاع حسب ما هو شائع في محرك البحث العملاق قوقل وذلك لأن البيتين يصوران ما كان في حياة الشاعرين المذكورين من الأسى والبؤس والشقاء ، ما يجعل نسبة الأبيات التي تصف البؤس لأي منهما مناسباً ، نسبة لما عاشه كل منهما في حياته من عُسرٍ، وضنك، وشظف، رحمهما الله. وستجد أن نسبتها لجمَّاع، أكثر من نسبة الأبيات لغيره، ووردت هذه النسبة في كتب بعض المؤلفين ممن يُشار لاسمه بالبنان، في حسن التأليف، وجودة التصنيف، واعتماد المراجع واستخدام المصادر في كل ما يكتبه. كما أن الشاعر جمّاع عاش حياة بائسة، مما جعله الأحرى بأن يقول شعراً كهذا، في وصف واقع حياته التي لم تخل من بؤس، يعرفه كل من قرأ سيرته المحزنة، والتي دفعت بالإضافة إلى شعره الرقيق، وجمال معانيه، واختلاف مبانيه، الكثير من النقاد وذواقة الشعر إلى التعاطف معه… لذلك صارت حياته عُرضةً لنسج قصص عجيبة عنه في المخيال الشعبي، ونسبتها إليه، ولو لم يكن له أي علاقة بها. وقد نسج المخيال الشعبي الكثير من القصص والحكايات

عن الشاعر بما يتسق مع سيرته المأساوية وحساسيته المفرطة وحالة الذهول التي لازمته والتي لم تؤثر على ذهنه العبقري الوقَّاد وموهبته الشعرية الفذة : وفي هذا السياق تداول الكتاب والنقاد والحكواتية بعض القصص من نسج الخيال الجمعي الذي رسم لجماع صورة قابلة للمزيد من المواقف الطريفة التي تشل طرافتها قدرة المتلقين على التفكير في صحتها او عدمها بربط أحداثها بالسيرة الحقيقية للشاعر ، أو إيراد أقوال مفبركة لبعض عمالقة الأدب والفكر حول التعليق عن واقعة معينة لتعزيز صحة الرواية. مثلا قصة أن جماع «أن (جمَّاع) كان في مطار لندن ذاهباً من أجل العلاج، وكان علاجه المطلوب هو الشفاء من حالة الذهول التي أصابته ولم تؤثر على عبقريته الشعرية، والذي ظلةيقوله كما يتنفس فصار أسلوبه في التعبير عن أي موقف جمالي أو مأساوي يحرك أوتار نفسه. مثلا ما روي عنه أنه في المطار في تلك الرحلة المزعومة إلى لندن، رأى امرأة فائقة الجمال، ترافق زوجها، فأطال الشاعر النظر إليها في انبهار، وكان الزوج يحاول أن يسترها عنه، منعاً لنظراته التي فضحت حبه لها وهيامه بجمالها مشبوباً بالحنين والحسرة والندم على مما يدل أن تلك المرأة كانت تذكره بعلاقة حب قديمة ولم يكن ذلك اللقاء صدفة أو عابراً لما تحمله الأبيات من دلالات على ذلك، وهي:

– وصف الشاعر تلك المرأة الجميلة بالسماء التي استعصمت عنه بذلك البعد السحيق والمنال المستحيل

– ولام زوج المرأة على غيرته من مجرد نظرة تسعد الروح المعذب بذلك العشق الأبدي إلى ذلك الجمال الذي أنساه وقاره ورباطة جأشه وجعله يديم النظر إليها بتلك العيون المتلهفة الملتهبة بالحب والشوق والهيام المفضوح

– نظر إليها الشاعر بلهفة وحنين تعتريه الحسرة على قصة غرام قديم طواه الدهر ، لأن غيره اختطفها من حياته وصارت بعيدة كالسماء وأن الطريق إليها أصبح شاقا ووعراً

– إلى آخر القصيدة

وبقرية المخيال الشعبي أن الرواة يعملون على إثبات صحة رواياتهم باختلاق قصة مساندة وداعمة لروايتهم بافتراء تعليق من أجد الثقات في الفكر والأدب لأن مجرد ورود اسمه مقروناً بقصة المطار الموضوعة وعذوبة وجمال القصيدة وما فيها من سحر البيان الأخاذ والصور الشعرية الجميلة قالوا:

إن الأديب عباس محمود العقاد عندما سمع هذه القصيدة في ندوته سأل عن قائلها، فقالوا له: إنه الشاعر السوداني إدريس جمَّاع، وهو الآن في مستشفى المجانين. فقال: هذا مكانه ، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذوو الفكر. ورايُ العقاد هذا إن صحت الرواية ، يفتح باباً للبحث عن علاقة الشعر بالجنون وعن لماذا لا تضعف ملكة الابداع والقدرة على تذوق الجمال عند الشعراء الذين أضعفت قوة مشاعرُهم عقولهم، نتيجة لسيطرة عاطفة الحب عليهم، وهل الجنون هو ذهاب الوعي والحضور الذهني. وهل مجنون ليلى مجنون بمعنى ذهاب العقل ، ومما ينبغي ملاحظته هو وعيه الفني وعبقريته العنوان الذي اشتق من بعض كلماتها هو: «أنت السماء» لكن بعض النقاد ومعاصري الشاعر يرون أن قصة المطار هذه ليست بصحيحة، ولم يثبت أن جماع قد سافر إلى لندن، والقصيدة ، موجودة في أواخر قصائد ديوانه «لحظات باقية» ط٤ الصادر عن دار الفكر بالخرطوم ص ١٠٢ وقد كتب عليها الشاعر بقلمه «من الومضات الأولى لشاعرية المؤلف» مما يعني أنها من بواكير إنتاجه الشعري في عهد الصبا، وهذا يثبت بالدليل القاطع أن ربطها بقصة المطار والمرأة الجميلة غير صحيحة ، لأنها تتحدث عن عشق قديم وليست قصة نظرةساحرة ولقاءٍ عابر كما ذكرنا آنفاً، ولا يوجد سند لرواية تعليق العقاد، أن العباقرة مكانهم مستشفى المجاذيب وإن كانت تلك النظرية صحيحة، إذاً لأُودِع هو وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم في ذات المستشفى والامر يحتاج إلى تحقيق لان عالِماً مثل العقاد يستحيل ان يطلق الحديث على عواهنه، ومما يدل أن هذه القصة من صنع الخيال الشعبي السوداني ، ما لها من جذور في الثقافة السودانية لوصفهم للمبدعين بالمجانين وإذا أعجبهم عمل خارق يصفون صاحبه بالجنون وقد تطرقت لذلك في بحثي الذي نشرته هنا بعنوان «أنشودة الجن رؤية مغايرة» وقد كانت العرب قديماً تعتقد أن الشعراء ينتمون إلى وادي عبقر وهو وادٍ في اليمن تسكنه الجن ومثل هذه القصص كثيرة في تراثنا العربي. ومن القصص الموضوعة في سيرة الشاعر، أنه فُتِنَ بعيني ممرضته الإنجليزية في المستشفى اللندني، وهو أصلا لم يزر لندن، فأطال النظر إلى عينيها، فخافت وشكت ذلك إلى مديرها، فنصحها بارتداء نظارة شمسية سوداء، لتفادي نظرات المريض، ولمَّا رآها الشاعر ترتدي النظارة السوداء، أنشد قائلًا: السيفُ في الغِمدِ لا تُخشى بتارتُهُ وسيفُ عينيكِ في الحالينِ بَتَّارُ وحين تُرجم معنى البيت للمرضة، بكت على الفور ! هكذا رويت القصة! وليس السيف البتار، في غمده أو خارج غمده، من ثقافة الممرضة، وقصة هيتم الشاعر بعيني الممرضة نسجت على منوال قصة المرأة الجميلة وتحديق الشاعر فيها بإبهار لفت انتباه زوجها وأثار غيرته. هذه ولنتبت عدم صحة هذه الرواية.

نقول إنه قد فات على المخيال الشعبي أن ينظر في اختلاف الثقافتين والرموز المستعملة في وصف العينين الجميلتين في الشعر الانجليزي والشعر العربي حتى ندرك صحة انفعال الممرضة الانجليزية بوصف جماع لعينيها ولماذا بكت ، هل لأنها رقت لحال هذا المجنون المفتون بجمال عينيها وهذا مستبعد أم أن المترجم لم يفلح صياغة ترجمة شاعرية لنقل بلاغة وصف عينيها بالسيف ورمزيه في الثقافة العربية، جعلها تحس بأن عينيها حادتين كالسيف الجارح. أو أنها رمقته بنظرة حادة جرحت مشاعر هذا المريض ، باعتبار أنها ممرضة رقيقة يجب أن تحرص على سلامة مشاعر المريض. في ظني أن المترجم كان هو السبب في هذه الأزمة بين الممرضة والمريض، إن كانت الرواية صحيحة وهذه القصة الرديئة السبك تكشف عدم صحة الرواية بأكملها. فعلى خلاف الشعراء العرب وبيئتهم البدوية الجافة واحتفائهم بقيم الفروسية والسيوف والسنان نجد أن الإنجليز والغربيين عموما يُستخدمون وصف جمال العيون بالرموز الرومانسية والعواطف، وغالباً ما يتم ربط العيون بأشياء طبيعية كالأحجار الكريمة أو الألوان المائية، مثل «عيون زرقاء كالسماء» أو «عيون خضراء كالزمرد» كما تُستخدم مقارنات مجازية للتعبير عن عمق العيون أو سحرها، كأن يقال للمحبوبة «عيونك أعمق من المحيط» أو «عيون تهمس بالحب دون كلمات

أو تجد بعض الأوصاف الشائعة في شعرهم

Your eyes sparkle with kindness and warmth.»:

«عيناك تلمعان باللطف والدفء».

«Your beautiful eyes shine brilliantly.»:

«عيناك الجميلة تلمع ببراعة». أو قولهم مثلاً:

There’s something ethereal about you; you have beautiful eyes that captivate the heart.»:

«هناك شيء روحاني فيك؛ لديك عيون جميلة تأسر القلب».

أما وصف العيون في الشعر العربي فلا يخرج من قاموس الحرب وأسلحتها إلا في الشعر الأندلسي وعصر المماليك والشعر المصري المتأثر بثقافة البحر الأبيض المتوسط . أما في الأندلس حيث خرج الشعر من بيئة الجزيرة العربية الصحراوية القاحلة إلى أوروبا حيث الخضرة وجمال الطبيعة والبحار والسحب والغيوم فصار وصف العيون أكثر رقة مما كان عليه في الجزيرة العربية فتجد في الشعر الأندلسي أوصافًا شائعة مثل «الكحلاء» و «الحوراء» و «النَّجلاء» للتعبير عن سعة العين وجمالها الطبيعي وشدة سواد الحدقة. كما شاع وصف العين «الفتراء» التي تشبه عين المريض من شدة الدلال والغنج، و»الشهلاء» التي يختلط فيها سواد الحدقة بحمرة خفيفة

أو تجدهم أميل إلى وصف محاسن العيون بالجمال الطبيعي مثل قول ابن هانئ الأندلسي:

«حسبوا التّكحل في جفونك حِليةً … وما مسّ كحلٌ جفنك العربي»

أو كقوله

وإذا العيونُ تحدّثت بلغاتها … قالت مقالاً لم يقلهُ خطيبُ»

أما ما قاله جماع فهو غزل مألوف ومحبب لدى الفتيات العربيات اللائي يقبلن وصف أعينهن بالسهام والسيوف القاطعة التي تفتك بعشاقها ولا يبالين بذلك قال الشاعر جرير:

جرير. هذا البيت يصف العينين الجميلتين ذات الحور (الحوراء) :

إِنَّ العُيونَ الَّتي في طَرفِها حَوَرٌ.

قَتَلنَنا ثُمَّ لَم يُحيِينَ قَتلانا.

يَصرَعنَ ذا اللُبَّ حَتّى لا حِراكَ بِهِ.

وَهُنَّ أَضعَفُ خَلقِ اللَهِ أَركانا….

أو في رواية أخرى:

يُصْرَعْنَ ذَا اللُّبِّ حَتَّى لَا حَرَاكَ بِهِ.. وهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ الله إنسانا

ولكن عبقرية المخيال الشعبي في حبك القصص والحكايات بهذه قد فشلت هذه المرة في نسبة البيتين موضوع البحث لشاعرنا جماع

ولكن فات عليهم إدراك الفرق بين الثقافتين والبيتين فعلا لادريس جماع ولكن قصة عيون الممرضة غير صحيحة. والقصيدة التي قالها في المطار كتبها في شبابه لمحبوبة الصبا والشباب ولم تكن مرتجلة في المطار.

أما قصة سفره للندن موضوعة فلم تكن صحيحة أيضاً فقد ذكر صديقه ورفيق صباه الشاعر منير صالح عبد القادر ابن الثائر صالح عبد القادر عضو جمعية اللواء الأبيض ، وكنت ألتقيه كل أمسية أربعاء في ندوة صديقه الأستاذ الشاعر مبارك المغربي بحديقة المجلس القومي للآداب والفنون في نهاية سبعينيات القرن الماضي وكان مولعاً بالحديث عن أبناء جيله من الشعراء ويعرف الكثير عن سيرهم ويحفظ الكثير من قصائدهم ويعرف مناسباتها وكان له عمود صحفي راتب بعنوان أشياء أشتات أظنه كان في جريدة الصحافة إن لم تخني الذاكرة.

كتب الأستاذ منير صالح عبد القادر كلمة ضافية عن حياة الشاعر صدَّر بها ديوانه «لحظات باقية» كتبها في أبوظبي بتاريخ ٢١/٣/١٩٨٤ كما أنه كتب قصيدة عصماء في العام ١٩٧٣ في وداع إدريس جماع في سفره للعلاج في بيروت نشرها في أول ديوان الشاعر. كتب في مقدمتها الإهداء الآتي : «إلى أخي إدريس جماع لقد شهدتك وأنت تعبر إلى الشاطئ الآخر إلى ما لا نهاية فلا تعد»

وذيلها بالإفادة الآتية

« كان الشاعر جماع قد أُرسِل للعلاج في بيروت لاستعادة قواه ولرجوعه إلى عالمنا، وكنت قد أحببت أن يظل في دنياه التي اختارها لأنه لا يحسن الصفات التي يتصف بها العقلاء، فتوجهت إليه لأخبره بمشقة الرجوع وما يلقاه الراجع من إضطراب بين الحقيقة والخيال» (أنظر المرجع نفسه ط٤ ص ١٤)

سقنا هذا الحديث لننفي حكاية سفر الشاعر إلى لندن وقصة الممرضة الإنجليزية التي زحمت الأسافير والمجالس والنقاد الصحفيين الذين يتخطفون مثل هذه الحكايات ليطرزوا بها مقالاتهم ويثيروا أعجاب جماهيرهم القراء وسمار المجالس.

في الحلقة القادمة سنقدم تحقيقا حول هوية البيتين الأشهر في الأسافير

إن حظي كدقيقٍ فوق شوك نثروه

ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه

صعب الأمر عليهم

بعضهم قال اتركوه

١١ ابريل ٢٠٢٥

شارك المقال