المترجمة الدكتورة عائشة موسى في حوار مختلف

حوار: محمد نجيب محمد علي

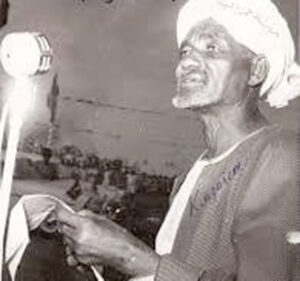

• عائشة موسى السعيد معلمة من مدينة الأبيض بغرب السودان ، ذهبت إلى بعثة فى بريطانيا للتخصص فى تدريس اللغة الإنجليزية عام 1967 وهناك إلتقت بالشاعر الدكتور محمد عبد الحى وحدثت نقطة تحول فى حياتها بعد ارتباطها وزواجها منه. وعملت فى مجال الترجمة إذ ترجمت مسرحية الأسد والجوهرة لوول سوينكا ،وقصائد من الهايكو اليابانى ،وعدد آخر من الأعمال من بينها أطروحة الدكتوراة التى قدمها محمد عبد الحى فى جامعة أكسفورد وصدرت بعنوان «تجليات الشعر الإنجليزى والأمريكي فى الشعر العربى الرومانسي « ،وكانت عضوا فى مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية لعدة دورات . وايضا رئيسة لجنة جائزة غادة للكتاب الشباب .ولها العديد من المشاركات فى مؤتمرات علمية خارجية حول مناهج تعليم اللغة الانجليزية فى المدارس . كما انها عملت بالتدريس فى الجامعات .التقيت بها فى حوار تناول تجربتها مع الشاعر الراحل محمد عبد الحى وقضايا الترجمة.وكانت هذه الحصيلة

• كيف التقيت لأول مرة بالشاعر محمد عبد الحي وكيف تعارفتما؟

– ذهبت سنة 1965 ضمن بعثة للمجلس الثقافي البريطاني من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في معهد ليدز في انكلترا لمدة سنتين، وكنت أمينة جمعية الطلبة السودانيين هناك، وكانت إحدى مهامي هي لقاء ومساعدة الطلاب السودانيين الجدد القادمين إلى ليدز. كان الوقت عطلة وكنت العضو السوداني الوحيد في ليدز، لذلك سألت زميلتي الكندية ريتا والتي كنت وإياها نتقاسم نفس الشقة، أن تقودني إلى محطة الفطار للقاء الطالب الجديد القادم من السودان للحصول على درجة الماجستير من قسم اللغة الإنجليزية من جامعة ليدز. كان الوقت عطلة وكانت جميع مكاتب الكلية مغلقة. التقينا به في المحطة، وكان المطر غزيرا. صدم قليلا لرؤيتي أرتدي ثوبي البلدي الأزرق رغم الحذاء ذي الرقبة والمظلة ولكنني تجاهلت ملاحظته «المهذبة». أخذناه إلى شقتنا ليتناول كوبا من الشاي وقامت ريتا ببعض الاستفسارات للعثور على نزله. كان نزل إقامتنا لا يأوي إلا النساء لذلك استغرقنا بعض الوقت لنجد له نزلا مناسبا خارج الحرم الجامعي.

حتى ذلك الحين لم تكن لدي أي فكرة عن كونه شاعرا، وبدا لي فخورا بنفسه نوعا ما، الشيء الذي لا يستسيغه ذوقي. إلا ان صديقتي الكندية قالت لي بعد مغادرته: «إنه يصلح ليكون زوجا جيدا إذا كنت تفكرين في الزواج يا عائشة». قلت لها أنني لا أفكر في ذلك وضحكنا. لكن العلاقات داخل مجموعتنا السودانية كانت وثيقة، فكان أن تعرفنا على بعض.

• كيف كانت نظرة محمد للمرأة وكيف كان يعاملها؟ وكيف كانت علاقته بنساء الأسرة؟

– محمد رجل مهذب ونبيل بطبعه ويحب مساعدة الآخرين. وعلى الرغم من كونه متحفظ قليلا لم يكن يتردد في تكوين صداقات ومعارف مع النساء من حوله. لقد صادق أخواتي وصديقاتي ولم يكن لدينا أدنى مشكل في اختلاط مجموعتينا. ربما لو كانت امرأة أخرى غيري ستموت من الغيرة ولكن لحسن حظه كنت أومن بحرية الزوج في اختياره أصدقاءه من كلا الجنسين. وأنا أعلم أننا كنا نفاجأ الأصدقاء المقربين والأقارب ولكننا كنا سعداء للغاية.

كان محمد يعشق أمه وجدتيه ويعامل أخواته وأخواتي مثل الأب على الرغم من أن البعض كانوا أكبر منه سنا.

• ما هي الطقوس التي كان يتبعها عند الكتابة؟

– كانت القراءة والكتابة هما النشاطان الرئيسيان في حياته. كان دائما يحمل معه كتابا في السيارة أو في السرير أو عند الطاولة. كان دائما يكتب على نغمات الموسيقى من حوله، وضوء خافت. كان يطلب الشاي والقهوة ولكن يتركهما بالقرب منه لساعات، ويشربهما باردين. أحيانا كان لا يحلق ذقنه ولا يخرج من المنزل طيلة نهاية الأسبوع. كان يعرف بالضبط أين يوجد كل كتاب في مكتبته وتاريخ وكيفية ومكان حصوله عليه. كان يحب أن يلقي قصيدة أو مقالا على مسمعي ثم ينصت إلى انتقاداتي أو اقتراحاتي، لكنه لم يكن يناقش معي بعض المقالات المتعلقة بالمسائل الثقافية أو الأكاديمية. أي قصيدة جديدة كانت بالنسبة له شيئا مقدسا ويراها بعين الوالد إلى وليده ويمضي وقتا طويلا في تنقيحها وتهذيبها.

• ماذا تقولين عن زوجة الشاعر؟

– أعتقد أنه لا توجد ظاهرة ثابتة. هنالك من يقول إن بعض الكتاب يدخلون في حالات من الجنون أو الغرابة أثناء الكتابة ولكن محمد كان شخصا مستقرا جدا في جميع الأوقات. وأنا بدوري كاتبة وقارئة إضافة إلى مسؤولياتي كأم. كان انعزاله للكتابة يتيح لي الوقت للقيام بأشيائي الخاصة والاعتناء بالأطفال رغم أنه كان يسهر على معظم أنشطتهم بنفسه. كان يحب الاستمتاع بالنزهات والزيارات العائلية. حبنما كان يختفي لوحده لم أسأله أبدا أين يذهب لأنني كنت دوما أعتقد أن مفكرا وكاتبا وشاعرا مثل محمد يجب أن يتمتع ببعض الحرية للانفراد بنفسه إذا كنا نقدر إبداعه … وقد كنا نفعل.

• ما هي الخلفية الاجتماعية والفكرية التي شكلت شخصيته الموسوعية والنقدية؟

– إنه حفيد الكاتب والمثقف إسماعيل صالح المعروف باسم فوزي، والذي كان واحدا ضمن أول المجموعات التي عرضت أعمال الدراما في البلاد، تخرج من كلية غوردون، وكان واحدا من ثوار ثورة 24 الذين مهدوا لاستقلال السودان. وكان عمه سعد الدين فوزي خريج جامعة أكسفورد كلية براسينوس (التي درس بها محمد لاحقا) أول عميد لكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم. وقد رافق محمد والده (مهندس تخطيط الأراضي) في أسفاره بالسيارة إلى جميع أنحاء السودان. حين كان طفلا، عاش أيضا في الجزيرة وسافر إلى مصر بمفرده لزيارة دار الكتب. كل هذه الخبرات الواسعة لا بد أن تترك بصمات تميزه، وإذا علمنا انه كان يقارع عبد الله الطيب الحجة وهو في السابعة، فلا ينبغي لنا أن نفاجأ بما فعله في سن 17 عندما رأت ‘سنار’ النور من خلال صحيفة (الرأي العام). لم يتعامل محمد مع الكتابة الأدبية فحسب؛ بل مع الحياة بجميع أصنافها ومع الناس من مختلف الوجهات والألسن والعادات ومع الحيوانات والأشجار ووسائل النقل والأشياء الجيدة والأشياء السيئة والأشياء المؤلمة … لقد أوشك أن يموت وهو طفل بسبب الملاريا لكنه عاش ليموت بعض أن ينضج ، وحول هذه الجدلية كتب قصيدة يقول فيها:

هو الموت يسعى الينا بلا قدم في الدجى والنهار

وُلدنا له ناضجين، استدرنا له،

فلماذا البكاء: أتبكي الثمار

إذا أقبل الصيف يحقنها في الخلايا

بنار الدمار

• هل مفهوم الهوية السودانية قديم أم جديد، ولماذا؟

– ما قلته عن اتصاله المبكر مع مزيج كبير من الأعراق والثقافات المتنوعة وطبيعة الأرض خلف بالتأكيد انطباعا عميقا لديه. ولابد أن يكون الطفل الصامت الذي كانه ثم الشاب ثم الراشد قد استوعب كل الاختلافات فخلطها وأعاد تشكيلها من زاوية رؤيته الخاصة؛ ومن ثم جاءت العودة إلى سنار كأول عمل كبير لمحمد الشاعر. أعتقد أن هذا العمل هو «القول» أو «الرسالة» التي كان يؤمن بها حول الهوية السودانية. كان الموضوع مهما لديه كما كان الاعتراف بالمساواة بين البشر بمفهومها التاريخي والجغرافي والسياسي والبيولوجي أو أيا كان. على الرغم من أنني لم أناقش معه هذا الأمر، لكن يبدو، أنه بإمكان السودانيين أن ينتموا إلى أي مجموعة عرقية مع احتفاظهم بسودانيتهم بغض النظر عن اللغة أو اللون أو الدين.

• ما مدى تأثره بفترة الدراسة التي أمضاها في بريطانيا؟ هل أثرت على شعره؟

– تأثر محمد، مثل أي شاب، بالفترة الطويلة التي قضاها في إنجلترا. وبما أنه قضى معظم هذه الفترة مع الكتب والمحاضرات والعمل، فإن شخصيته السودانية لم تتأثر، لكنه صار مدمنا على الكتب ونهما للبحث والمعرفة، وظل الأدب بجميع أوجهه همه الرئيسي، لكنه أمضى أيضا كثيرا من الوقت في الفنون والموسيقى والرياضة. وقد أثار اجتماعه بالراحل عثمان وقيع الله وإبراهيم الصلحى وحسين جمعان اهتمامه بالفنون الأخرى.

لن أقول إنه غير طريقته أو أسلوبه في الكتابة ولكن قراءة لقصائده الأخيرة تكشف عن إحساس بالاغتراب أو الوحدة.

• يعتقد البعض أنه كان يكتب للنخبة والمثقفين.؟

– الشعر بجميع أنواعه وأشكاله موجه للذين يعرفون ويتذوقون ويفهمون ويقدرون، وعليه فإنه يتعين على من يتبنى وجهة النظر هذه أن يحاول تثقيف نفسه قبل محاولة فهم الشعر سواء كان غنائيا أو موسيقيا أو ملحميا.

• ماذا عن كتاباته خلال مرضه ؟

– كتب بعض القصائد والعديد من المقالات وكتابه عن السياسة الثقافية في السودان. حتى بعد أن لم يعد قادرا على الكلام وقبل استرجاع عافيته بشكل كامل، كتب إحدى مقالاته الشهيرة عن شيلي والعرب؛ وقد شاركت معه في تقديم هذا المقال أثناء ندوة في معهد أكسفورد للدراسات الشرقية بكلية سانت أنتوني. وحتى وهو على سريره أو في كرسيه المتحرك، كان دائما منشغلا إما بمراجعة أو ترتيب أو كتابة في مذكراته وكتبه. كما أنه ألقى محاضرات لطلاب الدراسات العليا في غرفته. كان البيت كله مكتبا ومكتبة إلى آخر يوم أمضاه فيه قبل الذهاب إلى مستشفى سوبا حيث توفي.

• يرى البعض أن ترجمة الشعر مستحيلة إذ يتعين أن تحتفظ بإيقاع وروح ومضمون القصيدة، ما قولك؟

– لكي أترجم أي نص، أبدأ بقراءته أولا من أجل تحديد الطريقة المناسبة لترجمته فأنا لا أتبع طريقة واحدة في الترجمة لأن لكل نص أسلوبه ولغته ونوعية الجمهور الموجه إليه والرسالة التي يريد إيصالها الخ.

تستدعي النصوص الأدبية معرفة باللغة الأدبية وقواعدها وتقنياتها. لكن لا يوجد شيء «مستحيل» إذا كان المترجم من ذوي الخبرة الجيدة وعلى دراية بعمله. ترجمة الشعر لا تتطلب أن يكون المترجم شاعرا فالمعرفة هنا مطلوبة أكثر مما هي مطلوبة من الشاعر، ذلك أنه إلى جانب فهم القواعد والتقنيات واللغة والشكل وغيرها، يجب أن يعرف المترجم ما يكفي عن الشاعر وأن يعلم تفاصيل القصيدة، وبدون هذه المعرفة ستكون الترجمة مجرد ترجمة حرفية مع عدم وجود طعم الإيقاع أو جمال الكلمة. اللغة الشعرية لا يمكن العثور عليها في القواميس العامة.

فهي تحتاج إلى مصادر خاصة صعبة المنال ولذلك يجد الناس الأمر برمته مستحيلا، وأود أن أضيف بأن العملية تحتاج إلى مزيد من التخصص والذوق.

• هل الترجمة فن مستقل بذاته ؟

– نعم إنه كذلك. ليس كل من يعرف اللغتين يمكن أن يكون مترجما!

• هل الترجمة نوع من اللسانيات التطبيقية كمجال جديد في الأدب؟

– إن لم يخنني فهمي لهذا السؤال فإن الجواب هو أيضا نعم للشق الأول من السؤال، لكن من قال إنها حقل جديد في الأدب؟

• هل يجب أن يكون مترجم الأعمال الأدبية بالضرورة مبدعا؟

– كل المترجمين مبدعون وخبراء في البلاغة وفن الاستنساخ وإعادة الصياغة، الخ.

• هل تسهم العلاقة بين الكاتب والمترجم في نجاح الترجمة؟

– يعد التنسيق بين المترجم والكاتب من بين العوامل المهمة التي تساعد على نجاح الترجمة. حين يتعذر هذا فإن كثيرا من المعلومات حول الكاتب تعين المترجم في توضيح استعارات الكاتب والمعاني الغامضة لديه.

• هل حتما يترك المترجم بصماته في النص؟

– لا ينبغي للمترجم أن يسهم أبدا في النص الأصلي إما بتجميله أو التقليل من قيمته. هنالك بعض الممارسات لتغيير أو إضافة أو حذف أجزاء من النص، وينبغي الإشارة إلى ذلك في الهامش أو الملاحق.

شارك الحوار