د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد

اختصاصي تحليل بيانات وخبير إحصاء – عضو هيئة تدريس بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت

مقدمة: الحاجة إلى التخطيط العلمي في سودان ما بعد الحرب

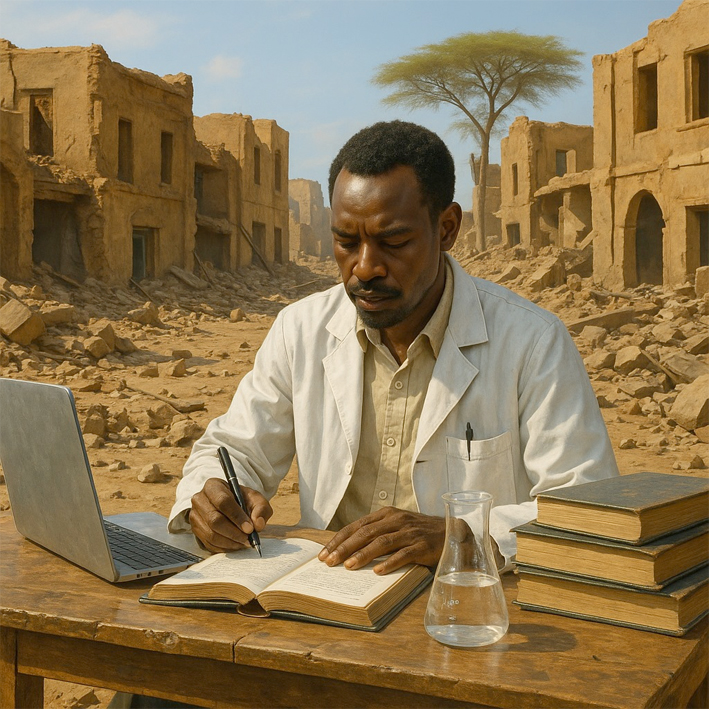

• عقب كل حرب، لا تنتهي المعاناة بانتهاء إطلاق النار، بل تبدأ معركة أكثر تعقيداً: معركة البناء والتخطيط. فالسودان، بعد سنوات من الدمار والنزوح والانهيار المؤسسي، يجد نفسه أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات جريئة، لكنها أيضاً مدروسة، لا يمكن أن تبنى على التقديرات أو الأهواء، بل على المعرفة الدقيقة والبيانات الموثوقة.

لقد كشفت الحرب هشاشة البنى الإدارية، وضعف أنظمة الإنذار المبكر، وغياب التخطيط الاستراتيجي في أغلب القطاعات. ومع انتهاء المواجهات العسكرية، تتصاعد الحاجة إلى إعادة بناء ما تهدّم: من البنى التحتية إلى المنظومات التعليمية، ومن الاقتصاد المنهار إلى المؤسسات العدلية. وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر تخطيط يستند إلى قاعدة معرفية متينة، يصنعها ويقودها البحث العلمي.

في هذا الإطار الدقيق، تصبح الجامعة والمراكز البحثية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل أدوات سيادية لصناعة القرار، وقنوات عقلانية لضبط الأولويات، وتوجيه الموارد، وتقييم السياسات. ففي مرحلة ما بعد الحرب، لا تملك الدولة ترف إهدار الوقت أو الموارد في تجريب ما لا يُجدي. بل يجب أن تسير بخطى واثقة على ضوء دراسات ميدانية، وتحليلات بيانات، وتقديرات واقعية للمخاطر والفرص.

إن صناعة القرار في هذه المرحلة لا يجب أن تكون مجرد رد فعل على الضغط السياسي أو الإعلامي أو المزاج الشعبي، بل يجب أن تكون قائمة على التخطيط العلمي الذي يدمج بين التحليل الأكاديمي والتقدير العملي. ذلك وحده كفيل بتحقيق التعافي الحقيقي، وبناء دولة تستند إلى العقل لا العاطفة، وإلى المعرفة لا الظنون.

من هنا تنبع الحاجة العاجلة لتفعيل دور البحث العلمي كرافعة أساسية للتخطيط الوطني، ولجعل الباحثين شركاء في صياغة مستقبل السودان، لا مجرد مراقبين من خارج دائرة القرار.

البحث العلمي: البوصلة المفقودة في صناعة القرار

في الدول التي نجحت في تجاوز صدماتها وتحقيق نهضة متوازنة، كان البحث العلمي هو البوصلة التي قادت القرار، وليس مجرد ملحق استشاري أو صوت هامشي. فالبحث العلمي ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو أداة استراتيجية لتقليل المخاطر، وتوجيه الموارد، وتجنّب الوقوع في فخ القرارات المرتجلة أو السياسات قصيرة النظر. إنه الآلية الوحيدة القادرة على تحويل البيانات إلى فهم، والفهم إلى قرار، والقرار إلى أثر ملموس.

في السياق السوداني، لطالما عانى صانع القرار من فجوة عميقة مع المجتمع العلمي، حيث ظل الباحث خارج الحلقة التأثيرية، يُنشر له في الدوريات العلمية، لكن لا يُستشار في دوائر الدولة. لم تُبنَ الخطط التنموية على أدلة ميدانية، ولم تكن السياسات الصحية أو التعليمية أو الزراعية نتاج دراسات وطنية متخصصة، بل كانت في الغالب ردود أفعال ظرفية، تعتمد على النقل، أو الإملاء، أو الحلول السريعة.

ولعل ما يزيد المشهد مأساوية هو أن السودان يملك كفاءات بحثية مرموقة، في الداخل وفي المهجر، لديها القدرة على تقديم تحليلات دقيقة، ونماذج للتدخل، وتقديرات مستقبلية، لكن هذه الطاقات ظلت معطّلة، أو مهمّشة، أو مُساء استخدامها، إما بسبب غياب الإرادة السياسية، أو غياب مؤسسات تنسيقية فعالة تربط بين البحث وصناعة القرار.

وقد تجلى غياب البحث العلمي بشكل واضح قبل الحرب في عجز الدولة عن توقع الأزمات، أو إدارتها علمياً، أو حتى التعامل مع تداعياتها بطريقة قائمة على الأدلة. القرارات غالباً ما اتسمت بالارتجال، وغياب الرؤية، وتضارب التوجهات، مما عمّق من حجم الانهيار المؤسسي والاقتصادي، وأفقد المواطن ثقته في النظم السياسية.

لقد آن الأوان أن تتم إعادة للبحث العلمي مكانته كمكون مركزي في منظومة الحكم الرشيد، لا بصفته رفاهية معرفية، بل باعتباره شرطاً أساسياً لأي تخطيط عقلاني في دولة تتطلع للتعافي، والاستقرار، والتنمية.

مجالات التخطيط التي تحتاج إلى تدخل علمي عاجل

في لحظة ما بعد الحرب، تكون الدولة أمام سلسلة من القضايا المتشابكة التي لا يمكن التعامل معها بالعفوية أو الحلول المؤقتة. فالتخطيط السليم لهذه المرحلة يستدعي تدخلاً علمياً دقيقاً في عدة مجالات محورية، تشكّل العمود الفقري لأي مشروع وطني حقيقي للتعافي وإعادة البناء. وهنا يبرز دور البحث العلمي كأداة لضبط الاتجاه، وتحديد الأولويات، وتقديم السيناريوهات الممكنة.

أولاً: إعادة الإعمار العمراني

الحرب دمرت آلاف المنشآت والبنى التحتية في مختلف الولايات، وتركت فراغاً عمرانياً غير منظم، ونزوحاً سكانياً مكثفاً. لا يمكن إعادة الإعمار بنجاح دون دراسات ميدانية توثق حجم الضرر، وتحدد أولويات التدخل، وتضع خططاً حضرية تراعي السياق الاجتماعي، والبعد البيئي، وتوزيع الموارد. الباحثون في مجالات الهندسة، والتخطيط العمراني، والاقتصاد المحلي، يمكنهم تقديم نماذج متكاملة لإعادة الإعمار تراعي الاستدامة وتمنع العشوائية.

ثانياً: الصحة العامة ومكافحة الأوبئة

الانهيار الصحي الحاد، وانتشار الأوبئة نتيجة النزوح وتدهور البيئة، يتطلب تدخلاً علمياً سريعاً ومدروساً. الباحثون في مجالات الصحة العامة، الوبائيات، والتغذية، يمكنهم تقديم دراسات استباقية، ونماذج تدخل مجتمعية، ومقترحات لبرامج وقائية تعزز قدرة النظام الصحي على الاستجابة.

ثالثاً: الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية

أحد أخطر التحديات التي يواجهها السودان اليوم هو تهديد الأمن الغذائي وتقلص الرقعة الزراعية نتيجة النزاعات وتغيّر المناخ. ويتطلب هذا الملف تدخلاً بحثياً عاجلاً في مجالات الزراعة، إدارة المياه، حماية البيئة، وسلاسل الإمداد الغذائي، لتطوير سياسات تحافظ على الموارد، وتدعم الإنتاج المحلي، وتمنع المجاعة.

رابعاً: إصلاح التعليم والمناهج

نظام التعليم في السودان، الذي كان يعاني أصلاً من ضعف البنية والمحتوى، تلقى ضربة قاصمة خلال الحرب. المطلوب الآن ليس فقط ترميم المدارس، بل إعادة التفكير في المناهج والمضامين التعليمية لتواكب متطلبات التنمية، وتعالج آثار النزاع، وتعيد بناء وعي الأجيال القادمة. هنا، يبرز دور البحوث التربوية والميدانية في رسم خريطة إصلاح واقعية، تستند إلى تقييم علمي لاحتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع.

خامساً: العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية

لا يمكن لأي تخطيط مستقبلي أن ينجح دون معالجة الجراح الاجتماعية والسياسية العميقة التي خلّفتها الحرب. وهنا يلعب الباحثون في العلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والقانون، دوراً محورياً في تصميم آليات للعدالة الانتقالية، ورصد الانتهاكات، وتوثيقها، وبناء برامج مجتمعية للمصالحة والدمج، تراعي الخصوصية السودانية وتعزز الاستقرار.

إن هذه المجالات ليست مجرد ملفات حكومية، بل مختبرات وطنية مفتوحة تنتظر تدخل البحث العلمي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يمكن بناؤه، على أسس عقلانية ومستدامة.

نماذج دولية ناجحة: كيف قاد البحث العلمي إعادة بناء الدول؟

حين نبحث عن خارطة طريق لخروج السودان من أزماته المتراكمة، فإننا لا نبدأ من الصفر. التاريخ المعاصر حافل بتجارب دولية خاضت حروباً أهلية مدمرة، لكنها اختارت أن تجعل من البحث العلمي محركاً أساسياً لإعادة البناء واتخاذ القرار. هذه الدول لم تنهض بالصدفة، بل لأنها آمنت بأن الطريق نحو المستقبل يمر عبر المعرفة لا المجاملة، والتحليل لا التلقين.

في رواندا، الدولة التي شهدت واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث عام 1994م، لعب البحث العلمي دوراً جوهرياً في مرحلة ما بعد الكارثة. الحكومة الرواندية أنشأت منظومة متكاملة من مراكز الأبحاث المرتبطة بمكتب الرئيس ورئاسة الوزراء، مثل «المعهد الرواندي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية»، لتكون هذه المراكز هي المرجع الأول في التخطيط التنموي، من الإصلاح الزراعي إلى المصالحة الوطنية. كما استثمرت الدولة في الجامعات المحلية لتكون منتجة للمعرفة، لا مجرد مؤسسات تعليمية. ونتيجة لهذا الربط بين البحث والسياسة العامة، أصبحت رواندا نموذجاً أفريقياً ملهماً في التحول من الإبادة إلى التنمية.

أما في كولومبيا، فقد خاضت البلاد عقوداً من النزاع المسلح مع جماعات متمردة، لكنها بعد توقيع اتفاق السلام عام 2016م، قررت تحويل الجامعات إلى منصات علمية لمساعدة الحكومة على إعادة بناء المناطق المتأثرة بالنزاع. تم إطلاق برامج شراكة بين الحكومة والجامعات مثل «Peace Laboratories»، التي عملت على إنتاج بحوث ميدانية حول سبل إعادة دمج المقاتلين السابقين، وتعزيز التنمية الريفية، وإرساء العدالة الاجتماعية. لم تكن الأبحاث في كولومبيا حبيسة الأدراج، بل صارت جزءاً من السياسات التنفيذية.

وفي جنوب إفريقيا، كان الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات والقيم المجتمعية. وقد لعبت الجامعات مثل University of Cape Town وUniversity of Witwatersrand دوراً محورياً في صياغة سياسات العدالة الانتقالية والتنوع المؤسسي. كانت هناك لجان بحثية موازية للجنة الحقيقة والمصالحة، قدمت توصيات ملموسة ساعدت على ضبط مسار التحول.

حتى لبنان، رغم تعقيداته الطائفية والسياسية، حاول بعد الحرب الأهلية أن يستفيد من الجامعات الخاصة والعامة في إعادة رسم خارطة التعليم والإعلام والاقتصاد، عبر دراسات موّلها القطاع الخاص أو جهات دولية، وكانت مرجعاً للوزارات في مرحلة إعادة الإعمار.

إن هذه التجارب تؤكد أن تقدّم الدول الخارجة من الحروب لا يكون بالنية فقط، بل بربط البحث العلمي بالقرار السياسي. فحين تُمنح المعرفة ثقة الدولة، يمكنها أن تنير طريقاً آمناً نحو البناء والاستقرار.

الفجوة بين الباحث وصانع القرار في السودان

رغم وجود طاقات بحثية متميزة داخل الجامعات السودانية وفي المهجر، إلا أن العلاقة بين الباحث وصانع القرار لا تزال ضعيفة، متقطعة، وغير مؤسسية. وهي فجوة ليست تقنية بقدر ما هي ثقافية وإدارية، ناتجة عن غياب الرؤية الاستراتيجية التي ترى في المعرفة ركيزة للحكم الرشيد، لا ترفاً أكاديمياً. أحد أبرز مظاهر هذه الفجوة هو انعدام الآليات المؤسسية التي تضمن تدفق المخرجات البحثية نحو دوائر صنع القرار. لا توجد في معظم الوزارات وحدات بحث علمي فعالة، ولا منصات حكومية دائمة تستقبل نتائج الدراسات الصادرة عن الجامعات وتترجمها إلى سياسات. وحتى إن وجدت تلك الدراسات، فغالباً ما تترك دون قراءة، أو تُستدعى في سياقات شكلية، بدلاً من أن تكون جزءاً من دورة القرار.

يضاف إلى ذلك ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي، والذي يكشف عن موقع الباحث في أولويات الدولة. معظم الباحثين يعتمدون على مجهوداتهم الذاتية أو على تمويل خارجي، وهو ما يضعف قدرة البحث على التأثير في القضايا الوطنية الحساسة. الباحث الذي ينهك نفسه في البحث دون مقابل، ثم يجد نتائج عمله مهمشة، سيفقد الحافز تدريجياً وسينسحب من الميدان العام.

أما الكفاءات السودانية في الخارج، فقد تم تجاهلها لسنوات، رغم ما تمتلكه من خبرات دولية وشبكات علمية كان يمكن توظيفها لصالح السودان. بدلاً من استدعائهم كشركاء استراتيجيين، جرى التعامل معهم – في بعض الأحيان – بريبة أو لا مبالاة. لا توجد سياسة واضحة لإعادة دمجهم في منظومة التخطيط الوطني، ولا حتى لجان دائمة للاستفادة من خبراتهم في الوزارات، أو المراكز البحثية، أو المؤسسات السيادية.

وهكذا، تظل السياسات العامة تصاغ في غرف مغلقة، بعيدة عن صوت المختبرات، وعن واقع الأبحاث، وعن تقييم الأكاديميين، ما يضعف فاعليتها، ويزيد من كلفتها، ويجعلها أقرب إلى ردود أفعال منها إلى خطط تنموية مبنية على دليل.

إن ردم هذه الفجوة لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية تؤمن بأن الباحث شريك في بناء الوطن، لا مجرد محلل نظري على الهامش. إن سن القوانين التي تلزم الجهات التنفيذية بأخذ رأي المراكز البحثية، وتخصيص حصة من الميزانية العامة للبحث العلمي التطبيقي، هو أول الطريق نحو تصحيح العلاقة بين الباحث والقرار.

ما الذي يحتاجه صانع القرار للاستفادة من البحث العلمي؟

إذا أراد صانع القرار في السودان أن حدث تحولاً حقيقاً في أداء الدولة بعد الحرب، فعليه أن لا يكتفي بالاعتراف بأهمية البحث العلمي نظرياً، بل أن يفعِّل آليات استيعابه ضمن بنية التخطيط واتخاذ القرار. الاستفادة من البحث العلمي ليست عملية تلقائية، بل تتطلب تهيئة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية شاملة.

يمكن تلخيص ما يحتاجه صانع القرار في أربع خطوات محورية:

أولاً: تأسيس مراكز دراسات استراتيجية تابعة لرئاسة الوزراء والوزارات السيادية، تكون بمثابة أذرع بحثية فاعلة، تقدم التحليل والتقييم وصياغة السيناريوهات. هذه المراكز يجب ألا تكون مجرد وحدات صورية، بل أن تضم خبراء من مختلف التخصصات، ولها صلاحيات الوصول إلى البيانات الحكومية، والتفاعل المباشر مع صانع القرار. على غرار نماذج عالمية مثل مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة أو مجلس البحوث والسياسات العامة في كندا.

ثانياً، إنشاء شبكة وطنية رسمية للباحثين السودانيين في الداخل والمهجر، تهتم بجمع العقول السودانية المنتشرة حول العالم، وربطها بالمؤسسات الحكومية، من خلال مؤتمرات دورية، منصات رقمية، وبرامج استشارة قصيرة وطويلة الأجل. هذه الشبكة يجب أن تعمل على كسر الحواجز البيروقراطية بين صانع القرار والخبرات المستقلة، وتستثمر في رأس المال المعرفي الهائل الذي يملكه السودانيون في الخارج.

ثالثاً، تخصيص موازنة دائمة للبحوث التطبيقية المرتبطة بالقضايا الوطنية. لا يمكن الحديث عن بحث علمي يخدم التنمية إذا لم تكن له موارد مستقلة ومستقرة. وعلى الدولة أن تخصص نسبة من ميزانية الوزارات سنوياً للبحوث التعاقدية التي تعالج قضايا محددة كالإنتاج الزراعي، الطاقة، التعليم، المياه، أو إدارة النزاعات. هذه الخطوة تقوي وتسند توجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، وتخلق جسراً عملياً بين الجامعة والدولة.

رابعاً، إدماج مخرجات الأبحاث في خطط الوزارات والولايات عبر آليات تنفيذية وتشريعية. لا يكفي أن ينتج الباحث دراسة، بل يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تحويل هذه المخرجات إلى سياسات أو حتى إن دعا الأمر إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق، سواء من خلال مكاتب تحليل السياسات في الوزارات، أو عبر شراكات ثلاثية بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص. كما يمكن اعتماد «بطاقة بحث» لكل مشروع وطني، تلزم الجهات المنفذة بالاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة، ورفع تقارير دورية عن مدى مواءمة التنفيذ مع ما توصل إليه البحث العلمي.

إن بناء هذا التكامل بين القرار والمعرفة ليس ترفاً، بل هو حجر الأساس الذي تقوم عليه الدول الحديثة. وفي سودان ما بعد الحرب، لا بد من تجاوز النظرة التقليدية للبحث العلمي بوصفه شأناً أكاديمياً صرفاً، والاعتراف به كأداة استراتيجية لبناء وطن رشيد، عادل، ومستقر.

خاتمة: الأوطان لا تبنى بالتوقعات بل تبنى بالبحث العلمي

في لحظات التحول الكبرى، إما أن تختار الدول أن تدار بردود الأفعال، أو أن ترتقي لتدار بالبصيرة العلمية والتخطيط الرشيد. والسودان اليوم، وقد خرج من حرب أنهكت مجتمعه ومؤسساته، لا يملك ترف الانتظار أو الخطأ، بل يحتاج إلى قرارات دقيقة، قائمة على أدلة ومعطيات، لا على الحدس والانطباع.

لقد آن الأوان أن يتوقف صانع القرار عن التعامل مع البحث العلمي بوصفه نشاطاً نخبوياً معزولاً، ويبدأ في النظر إليه كأداة استراتيجية لبناء الدولة وصيانة المستقبل. فالقرارات التي لا تبنى على المعرفة، لا تلبث أن تنهار تحت ضغط الواقع، مهما كانت نواياها حسنة.

على الدولة أن تمنح الباحثين موقعهم الطبيعي كشركاء في صناعة القرار، لا كمستشارين يستدعون عند الحاجة. وأن تتحول الجامعة من حبيسة أسوارها إلى عقل الدولة النابض، تمدها بالتحليل، وتقترح الحلول، وتُسائل السياسات لا لتقويضها، بل لتقويمها.

وفي سودان ما بعد الحرب، لا نحتاج فقط إلى إعادة الإعمار بالحجر، بل إلى إعادة الإعمار بالفكر.

ولا نحتاج فقط إلى إعادة تشغيل الوزارات، بل إلى إعادة تشغيل العقل الوطني الجمعي القادر على التعلم والتخطيط والاستشراف. فمن الركام يمكن أن تنهض الأوطان، إذا كان من يقودها يؤمن بأن المستقبل لا يكتب بالعشوائية، بل يبنى بالعلم، ويصان بالبحث، ويدار بالتخطيط.

شارك المقال