فى الذكرى الرابعة للرحيل: ورود حمراء من أجل عيسى الحلو ١٩٣٧ – ٢٠٢١ – (٢)

Admin 12 يوليو، 2025 968

أهمية التعليم لمواهب الشباب: تعليم عيسي الحلو مثالاً

د. خالد المبارك

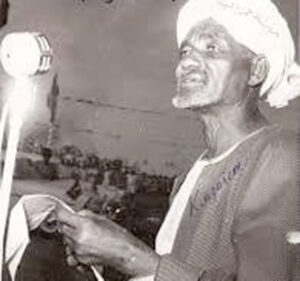

• يفيدنا في ذكري وفاة الراحل عيسي الحلو ان نتامل ملابسات النشاة التي ربما تركت اثرا في بروز وتنمية موهبته. درس عيسي الحلو معنا في مدرسة كوستي الاهلية الوسطي

التي امتازت بعد من الاساتذة الذين درسوا في مصر وتاثروا بها.منهم شاكر مرسال استاذ اللغة الانجليزية الذي انتمي الي اقصي اقصي اليسار في مصر( كما ذكر لي الاستاذ التيجاني الطيب) وكان ماهرا في كرة القدم بالمدينة ومستنيرا يستخدم جملا و مفردات مثل « علي اساس ان» . وكان بين اساتذتنا يحي حسين يعقوب الذي كان استاذا للرياضيات( الحساب) وكان رساما ومسؤولا عن جمعية الحديقة بل الف كتابا ونشره بالانجليزية ماخوذا من قصة بنوكيو.كان من اساتذتنا ايضا حسن ازهري الذي درس بالازهر وكان يلعب الشطرنج ويقرض الشعر مثل قوله عن نفسه: هري لا يطيق دخول فصل ولا التدريس في هذا الاوان.اما شيخ عبد السلام استاذ اللغة العربية والدين فقد كان يكتب لنا قصة قصيرة علي السبورة ويطلب ان نعيد كتابتها كمسرحية.درس بمصر وتاثر كثيرا بها . كانت كوستي في خمسينيات القرن العشرين بوتقة غير قبلية ولا عشائرية. ليس بها حلة ال…. وحلة ال…. لان المدينة نشات لاسباب اقتصادية واجتماعية فجذبت السكان حسب مهاراتهم المطلوبة في خط ومحطة السكة حديد والميناء النهري الناقل للجنوب ومحاصيل الريف المجاور حتي منطقي تندلتي الغنية. وجه السودان الحديث كان يتبلور في كوستي التي لم تكن بها ابدا «قبة» يتبرك بها الناس بل اسس فيها مصنع لتعليب اللحوم.

كان عيسي الحلو ياتي للمدرسة من القري المجاورة لكوستي( الفشاشوية وقلي) حيث كانت أسرته منعمة توفرله ملابس واحذية اغلي من تلك التي كان باقي التلاميذ يرتدونها. عندما توجهنا بعد السنة الرابعة الي حنتوب الثانوية ارسل ال الحلو عيسي لمصر حيث تفتحت افاقه علي عالم لا يقارن بالكتمة الثقافية في السودان. الي اي مدي تاثر عيسي الحلو بهذه الخلفية؟ لا يستطيع احد ان يجزم او يزعم بالتحديد.لكن الاحتمال لا ينبغي استبعاده. كما لا ينبغي تجاهل حقيقة ان مدرسة كوستي الاهلية الوسطي لم تقدم للسودان عيسي الحلو وحده بل د.يوسف بشارة ود السماني عبد الله يعقوب وبروفسير محمد يوسف سكر والسفير احمد التيجاني صالح والفريق شرطة ابراهيم احمد عبد الكريم و غيرهم في الاجيال التي اتت بعد فترة الخمسينيات. الخلاصة هي ان الاهتمام بتعليم الاطفال والشباب من الجنسين يتيح الفرصة لتفتح المواهب والمقدرات في المجالات كافة.وهو ما تحتاجه البلاد الان بعد ان تدحرجت للحضيض جراء الحرب/ النكبة.

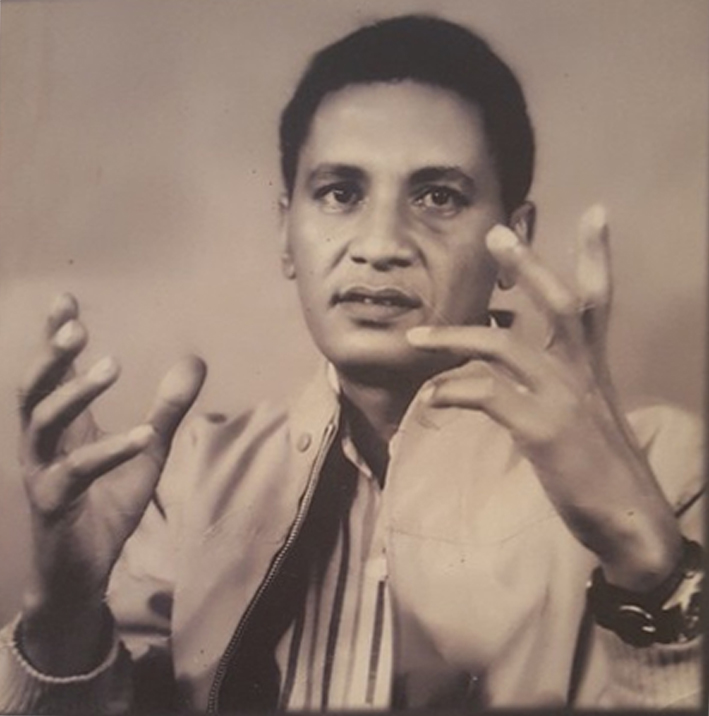

عيسي الحلو….. بين الصحافة و تحولات السرد السوداني

مجذوب عيدروس – مدني

• بدأ عيسي الحلو مختلفا عن الجيل الذي سبق ظهوره ، و هو ينشر أولي قصصه في صحيفة النيل ١٩٥٧م . و عندما صدرت مجموعته القصصية الأولي ريش الببغاء ١٩٦٧ بعنوانها المثير للدهشة ، و بعض قصصها المغايرة للسائد في حقل القصة القصيرة السودانية. بعض هذه القصص اصطحبه عيسي في مجموعات قصصية لاحقة ، بعد سنوات من التجريب ؛ و كان ذلك فاتحة لعهد جديد في السرد السوداني، و تزامن ذلك مع إشراق شمس إبداع الطيب صالح.

سبق عيسي الحلو و رفيقا دربه عثمان الحوري و محمود محمد مدني الرائد بشير الطيب الذي كان منفتحا علي التيار الوجودي و مبشرا به . كان هذا التيار قادما من فرنسا عبر بوابة بيروت ( مجلة الآداب و دار الآداب ) و أنشأ بشير الطيب مجلة الوجود و صدرت منها ستة أعداد. و اقتحمت مصطلحات الوجوديين و افكار و ابداعات سارتر و البير كامو و سيمون دي بوفوار الخ تغزو حقل السرد السوداني. الذي كان مرتعا خصبا لكتاب الواقعية بشتي أشكالها و مسمياتها خاصة الواقعية الاشتراكية .

في عام ١٩٦٠ صدرت مجلة القصة السودانية بمبادرة جريئة من القاص عثمان علي نور كأول مجلة متخصصة في القصة ، و نشرت لكتاب من مختلف الاتجاهات ، و من ضمنهم الطيب صالح.

اختلف الاستاذ عيسي الحلو و اتجه مبكرا لنشر روايات له مسلسلة في الصحف ، و لم ينشر أي منها بين دفتي كتاب ، و لكنها تبقي جزءا من تراثه الإبداعي، و تدخل في خانة ما نسميه الذي ظل هاجسا مقلقا له .

تميز عيسي الحلو بنمط كتابة تعتمد لغة شعرية مكثفة دون ترهل ، و دقة في الوصف.. و أتقن لعبة التلاعب في الزمن خاصة في سرديات التسعينات و الألفية الثالثة، و رسم الشخصيات التي تنتقل عبر الأزمنة و الأمكنة كما في قصته قصر المرايا . و هذه القصص يمتزج فيها الأسطوري و المتخيل بالتاربخي و الواقعي .

عيسي الحلو بابعاده الثلاثة كقاص و روائي و ناقد و صحفي كانت رؤيته البصيرة لابداع نجيب محفوظ القصصي و الروائي أن شخصياته التي تتمحور حولها قصصه و رواياته ( لا تتعدي الفتوة و المومس و الشرطة )

و حينما كتبت عن عثمان علي نور ( كاتب في مرحلة الانتقال ) علق الاستاذ عيسي : كان يجب ان نبدأ من عثمان علي نور. و علل ذلك إن الواقعية كانت ضرورية في تلك الفترة . ولكن يؤخذ علي الواقعية الاشتراكية انها لم ترتبط باهتمام جدي بجماليات اللغة و نصاعة الأسلوب و تطوير تقنيات السرد. و هذا ما أشرت إليه و نبه الناس الي هذه الإشارة الاستاذ ابراهيم إسحاق في مقال له في العدد الرابع من مجلة الثقافة السودانية و وصفي للواقعية بأنها واقعية خشنة __ و لعل جيل الرواد كان معذورا فقد كان المد اليساري بشقيه الأممي و القومي جارفا في الشعر و السرد.. و كانت الكتابات السردية تركز على المضمون دون أن تعير الشكل اهتماما، و كذلك اتسمت في الشعر بطابع المباشرة و الهاتفية الا قلة منهم انحازت لفنها و تطوير أدائها الشعري و السردي ؛.و الاهتمام باللغة و الأسلوب، و الاستفادة من تقنيات الفنون الأخري كالسينما و المسرح و التشكيل( الفلاش باك / المونتاج/ اللصق / اعادة تركيب الصور ) و الأجناس الأدبية الأخري. و كان عيسي الحلو واعيا بتأثير هذه المكونات .

نبي الكلمة

إلى عيسى الحلو فى عليائه السامق

نجاة عثمان – السعودية

• على رسلك ياريح الفرقة..أقيف..

كل الفقرااتحولوا طيف..

وملايكة ترفرف بى جنحيها..

وترسل غيمها خريف..

ماتستعجل..خلنا نوفي..

جمايل ناسي البددوا خوفي..

وجابوا ربيعن..عزالصيف..

ياك مسيحنا تسامح..وحن..

تروح كيفن وتفوت ياحيف..

تكون في الدنيا مهذب نوعي..

وتجلس في بيتك زي ضيف..

ياحلو وسع جنبك نجلس..

ياسيدنا..العادي شريف..

مانازلت سيوف كلماتك..

وسبتها تنزل..زي السيف..

وتصبح تنبت زي ازهار..

تشيع في الدنيا..حكاوي وليف..

عيسى..اشتقنا حديثك دافي..

وعندك كيف عفوي التاليف..

ومافي حبيب..زي حبك اوفى..

وبقى ..والد ..وام..وحليف..

سرعة مشيت..نتواعد ونخلف..

درب الموت والبعد مخيف..

كنت تقود والعالم يمشي..

على خطواتك..كنت حريف..

وزي ماجيت ودعت مفارق..

يا اصحاب..في البرزخ كيف..

اتناديتوا..مشيتوا تباعا..

ياقدال..وحميد وشريف..

وعيسى الحاضر زي تاريخنا..

والكلمات الديمة تضيف..

عيسى الحلو: بين ما لم يُكتب وما لن يُنسى

نفيسة زين العابدين – شيكاغو

• وأنا أجهّز لهذا المقال، وحينما كتبت اسم الراحل الأستاذ عيسى الحلو على محرّك البحث أبحث عن فكرة تلهمني، وجدت كمًّا هائلًا من الكتابات عنه، وفي معظمها رثاء. لكنني كنت أبحث عمّا كُتب عنه في حياته. فوجدت مقالًا للأستاذ محفوظ بشرى في صحيفة العربي الجديد، كان قد نُشر في العام 2014، ولقاءً أُجري معه في وقت لاحق للأستاذ محمد نجيب في صحيفة الوطن، في العام 2016. توقّفت أمام النصّين طويلًا، ليس لأنهما يوثّقان سيرة الأستاذ عيسى الحلو فحسب، بل لأن كليهما يلتقط جانبًا مختلفًا من الكاتب: الإنسان، والمفكّر، والمتأمّل، والساخر من جدوى ما يكتب.

مقال الأستاذ محفوظ لم يكن مجرد عرضٍ لسيرة أدبية، بل لقطة حية لرجل يبدأ يومه في الخامسة صباحًا، يمشي في شوارع أم درمان نحو صحيفة الرأي العام، حيث يشرف على القسم الثقافي. لم تكن التفاصيل لعرض الطقوس، بل لرسم ملامح شخصية هادئة، بسيطة، تسير على الأرض كما تسير كلماتها في النص بلا ادعاء، بلا ضجيج.

يذكر محفوظ أن الحلو كان يقول إنه لا يحب ما يكتب، ولم يستطع بعد قول ما يريد، لأن ما يريد دائمًا يبدو أكبر من الكلمات وأدقّ من الإمساك به. الخيال، كما يرى، أكثر حرية في القراءة منه في الكتابة؛ إذ تقف الكتابة حارسًا على الفكرة، تقيدها، بينما يظل القارئ طليق الخيال. هذه الفلسفة التي قد تبدو متشائمة لا تُفهم إلا في سياقها. الكتابة عند الحلو ليست إنجازًا نهائيًا، بل محاولة دائمة، مشروع مفتوح على النقص، وعلى المراجعة.

رغم هذا الشك، لم تكن تجربته عابرة. فكما ذكر الأستاذ محفوظ، ونقل عن القاص نبيل غالي، فإن ريش الببغاء، أولى مجموعاته، كانت علامة فاصلة في القصة السودانية، حيث دمج بين الفلسفة والواقع، الذهنية والأسلوب، المدينة والقلق الوجودي. هذه المجموعة لم تأتِ من فراغ، بل من مسيرة طويلة امتدت لأكثر من خمسين عامًا، كما عبّر عنها الحلو في حواره العميق مع محمد نجيب.

في ذلك الحوار، قال الحلو إنه لم يكن يعرف منذ البداية ما يريد، وإن وضوح المشروع الأدبي يأتي لاحقًا، بالتجربة لا بالتخطيط. قارن بين الكُتّاب في العالم الثالث، الذين يدخلون الكتابة بلا تأهيل مؤسسي، وبين نظرائهم في بلدان تصنع الكُتّاب عبر كليات الفنون والمعاهد. قال بصراحة إن الكاتب السوداني غالبًا ما يبدأ بالصدفة، بلا أسئلة واضحة: لماذا نكتب؟ لمن؟ كيف؟ هذه الأسئلة غائبة لأن الثقافة نفسها غائبة، أو مهمّشة في وعي المجتمع، إذ لا سوق حقيقية للكتاب، ولا قارئ فعّال يموّل المشروع الثقافي بالقراءة والانتباه. الخرطوم، كما قال، ليست بيروت ولا القاهرة، ليست مدينة تقرأ، وبالتالي ليست مدينة تصنع كتّابًا بمقياس عربي أو عالمي.

لكن، بحسب ما كتبه الأستاذ محفوظ عن الحلو، وبحسب ما قاله الحلو في لقائه مع الأستاذ محمد نجيب، فإن كل هذا لم يجعله عدميًا. ظل مؤمنًا بأن الكتابة مشروع مفتوح، بلا قوانين مغلقة، قابل للنقاش والتعديل والاختبار. لم يكن من أنصار «الوهج الإبداعي»، بل من المؤمنين بأن الموهبة لا تثمر دون قارئ واعٍ، وأن الكتابة إن لم تجد جمهورها، تظل تجربة داخلية مهما بلغت قيمتها.

في مقاله، ينتقد الأستاذ محفوظ بشرى، نقلاً عن نبيل غالي، إغفال المؤسسة الأكاديمية لأعمال عيسى الحلو، مستغربًا من غياب أي رسائل ماجستير أو دكتوراه عنه، رغم القيمة الإبداعية الكبرى لنصوصه، مقارنة بأسماء أقل غنى حظيت بالدراسة. هذا الإهمال لا يمس الحلو وحده، بل يشير إلى خلل مؤسسي في فهم القيمة الثقافية، حيث يسبق التبجيل الحقيقي بعد الوفاة، وتبقى الأسماء الحية خارج الاهتمام الأكاديمي الرسمي.

بحسب ما جاء على لسان الحلو أو ما كُتب عنه، فلم يكن الحلو ناقدًا خارجيًا للواقع فقط، بل ناقدًا لنفسه أيضًا، صارمًا في تقييم الأدب السوداني من موقع المقارنة العالمية. كان يرى أن الرواية السودانية، رغم مشاركاتها في الجوائز، ما زالت فنيًا ضعيفة؛ لأنها تتكئ على المشافهة أكثر من البناء الفني، ولأن النقد فيها متسامح أكثر من اللازم، يميل إلى تقييم المضمون السياسي أو الاجتماعي، ويتنازل عن الحساب الفني الذي هو جوهر الإبداع.

ولعل أكثر ما يكشف وضوحه في الرؤية، هو انتقاده لطريقة تعاملنا نحن- القراء والنقاد – مع المشهد الأدبي، حيث نقيس جودة الرواية السودانية بميزان التجارب المحلية، لا بحسب ما أنتجته الرواية العالمية، متناسين أن المعايير اليوم لا تعترف بالحدود، وأن الكلمة لا تُحترم لمجرد أنها قريبة منا، بل لأنها تفتح عوالم جديدة.

لم يكن الحلو صوتًا أدبيًا فقط، بل كان ذا أثر نقدي عميق. جمع بين الإبداع والنقد دون أن يخلّ بأحدهما، وكان يرى المدينة لا كخلفية مكانية، بل كفضاء روحي وفلسفي، يكتب عنه كما هو، دون زخارف أو شعارات. فكما ذكر الأستاذ محفوظ، وصف الأستاذ عامر محمد أحمد الحلو بأنه «قاموس حداثة»، وقال نبيل غالي عنه إنه «نعمة في السرد السوداني»، وربما صدقا في ذلك، لأنه ظل حارسًا للنص لا للمنبر، وللجمال لا للوجاهة.

ورغم هذا كله، لم تلتفت المؤسسة الأكاديمية إليه كما يجب، وكأننا نعيد إنتاج الخطأ ذاته: الانتظار حتى يغيب الكاتب، ثم نبدأ في الرثاء والاعتراف.

ما بين مقال محفوظ بشرى، الذي التقط فيه الإنسان خلف الكاتب، والحوار العميق الذي أجراه محمد نجيب، تتكون أمامنا صورة كاتب لا يبحث عن المجد، بل عن الصدق. لا يرى نفسه فوق الناس، بل بينهم. لا يطلب الجوائز، ولا يحتفل بالظهور. كان يكتب فقط لأنه لا يستطيع التوقّف. ترك لنا ما يكفي لنفهم أن الأدب ليس ضوءًا يُسلَّط، بل ظلا نعيش فيه.

رحم الله الاستاذ الراحل المقيم عيسى الحلو، الذي لم ينتظر أن يُقال عنه، بل ترك أثره في كل من قرأه. وشكرًا لكل من كتب عنه وهو يسمع ويقرأ. فقد يكون ذلك أثمن من كل ما نكتبه بعد رحيله.

الملاك الجميل يَمُرُّ بعيسى الحلو

من هناك.. كما شاء تخيُّله

نون عيسى الحلو – أمدرمان

• إنَّ مجابهة الموت هي السمة الأساسية في أغلب سرديات الوالد، رحمه الله، كان كثيرًا ما يشير إليه بالملاك اللا مرئي الجميل، ويجسد الموتى هناك قابعين في قصر المرايا….

«هذا الوجه يختبئ داخلي كالسر.. فأوجه وجهي الجميل. كلنا سنموت والموت حقيقة الحقائق.. أنظر إلى لوح زجاج النافذة؛ فأرى جملة مكتوبة عبر الزجاج الكثيف بالبخار، ألمح وجهَ ملاكي الجميل: سأزورك منتصف نهار الاثنين».

كان والدي يُلِحُ على سؤالي في أيامه الأخيرة، ما بين الغيبوبة والإفاقة، كأن عينيه تتعلقان بمرآة ما لا يرى، وكيانه الصَّدي الذي نفذت إليه رطوبة غرفة الإنعاش وهو منفيٌّ في عزلته بالمشفى كأنه متعلِّقٌ بالانتظار والزمن أن يرى الملاك الذي يمُرُّ من هنا كشيء جميل مفقود. يباغتني بسؤال: ما اليوم؟ وأعطيه إجابة بتاريخ لا ما يريد.. ويصححني بمقصده: كم تبقّى كي يأتي يوم الاثنين.!!

وهو مسجى بغرفة الإنعاش بالطابق الأخير بمستشفى آسيا؛ يعاني من مرض عضال، سُجِّل كثاني حالة مرضية نادرة تمُرّ على تاريخ المستشفى، كما وصفها لنا الأطباء.. ويسألني عن صديقنا الشاعر، أستنطقه: أتعني القدال؟ يومئ لي برأسه، أُطمئنه، ولكنه يلوِّح لي بيديه الواهنة بالوداع معا..

حين بلغني نبأ وفاة القدال قبل سويعات من وفاة أبي؛ هرعت أركض بباحة المشفى وأصرخ بالبكاء، وأقول لهم سيلحقه بالفراق.. ربما كانت نبوءتهما معًا.. اتنين… «صابرين من بعد الضنى.. صابرين على وعد المنى،

نيلين وحزنك وحلمك أنا،

فرعين شايلين جنا..»..

صبيَّان عشِقَا ترابك يا وطن، والآن أستعجب وأنا أقرأ نصوصه وهو يرسم بنفسه الأحداث الأخيرة في حياته

حين يصف مشهد الاستحضار بالمستشفى…

«نقطة واحدة تسقط في بطء.. تعقُبها نقطة أخرى ويجري ماء الجلكوز عبر ثقب الإبرة المغروسة في اليد اليسرى. يتواصل دفء الحياة نقطة بعد نقطة، وبعد نصف ساعة ينشب صراع خفي بين النمو والذبول، بين الموت والحياة. ويأخذ الجسد العجوز المسجّى فوق سرير المستشفى في مواصلة كفاحه ضد الموت؛ فيدق الجسد كله مثل ساعة بيولوجية.. تتكتك كلها بضربات أزمنة متداخلة ومتشابكة.. لقد ضربت الغيبوبة حصارها الأشد حول ذاكرة الرجل العجوز المسجّى فوق الفراش الطبي الأبيض…

امتلأت المعدة بسائل حار مثل كيس نايلون رقيق.. وسال الدم من الفم واشتدَّ وجيف القلب وأخذ في الخفوت».

«تشنّج جسد العجوز تشنُّجات قصار سريعات.. وتوقفت نقاط ماء الجلكوز عن انبثاقتها البطيئة، وتوقفت حركة التنفس…..؟.

وبالغطاء الأبيض غطّيتُ الجسد المسجّى..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تاريخ الوفاة:

منتصف نهار

الاتنين، الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١، قابَل أبي ملاكَهُ الجميل.

كانت تلك اللحظات الأخيرة في حياته، كما وصفها بسردياته الكبرى…..

في ذكرى رحيله : عيسى الحلو بيننا ..التاريخ لا تصنعه اللحظات العارضة، بل أعمار طويلة من الصدق والاجتهاد

كان يرى في المعرفة خلاصاً فردياً وجماعياً، وفي الكتابة وطناً بديلاً

أسامة رقيعة – دبي

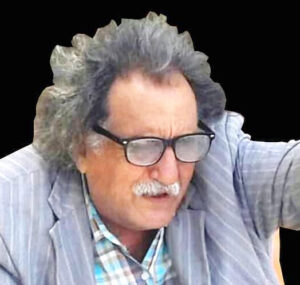

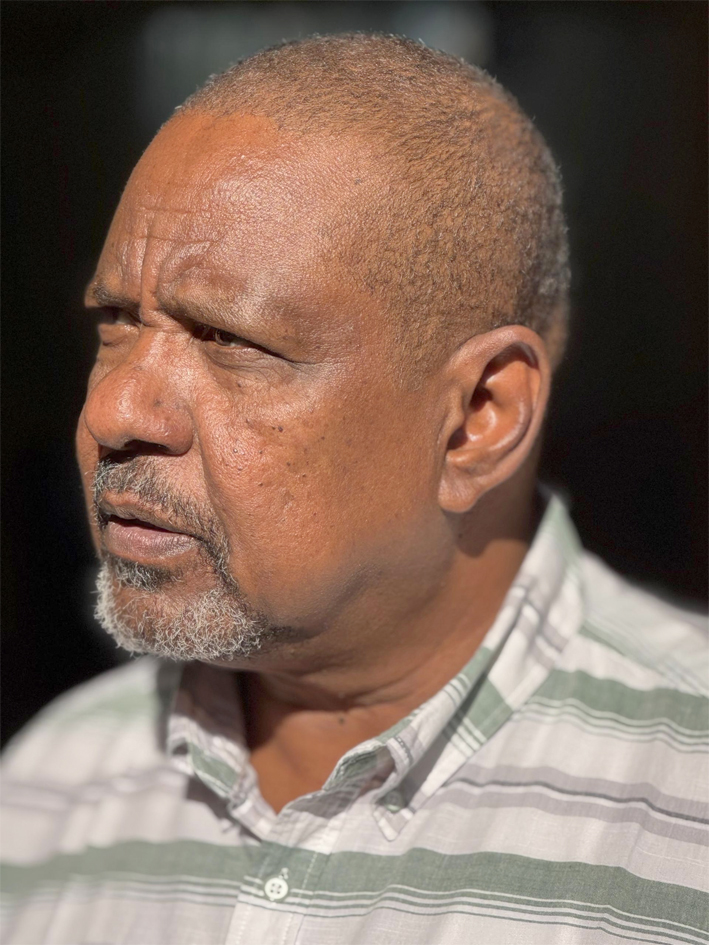

• في مثل هذه الأيام، رحل عن دنيانا الكاتب والناقد والمفكر الكبير عيسى الحلو، تاركًا وراءه فراغًا لا يُملأ، ووهجًا لا ينطفئ في ذاكرة الثقافة السودانية والعربية. رحل الرجل الذي كان يشبه الكريستال: صلبًا في مواقفه، لطيفًا في حضوره، نقيًا في فكره، وصافيًا في إنسانيته.

حين تقترب من عيسى الحلو وتتحاوره، تكتشف أن النظرات الحادة التي تميز ملامحه، والكاريزما الصارمة التي تكسو حضوره، لم تكن موجهة إليك أبدًا، بل كانت موجهة ضد الجهل والتراخي المعرفي والإنساني. كان يتحدث بعمق الناقد الماهر، وخيال الروائي الحاذق، ثم يغلف كل ذلك بلطف إنساني خالص.

كان لا يجامل، مهما أحبّك، لكنه لا يجرحك أبدًا. يتواضع حين يقدم لك معلومة، ثم يتلطف ويقول: «دعنا نتحاور، فالمحاورة هي المهمة.» هكذا كان يؤمن، وهكذا عاش.

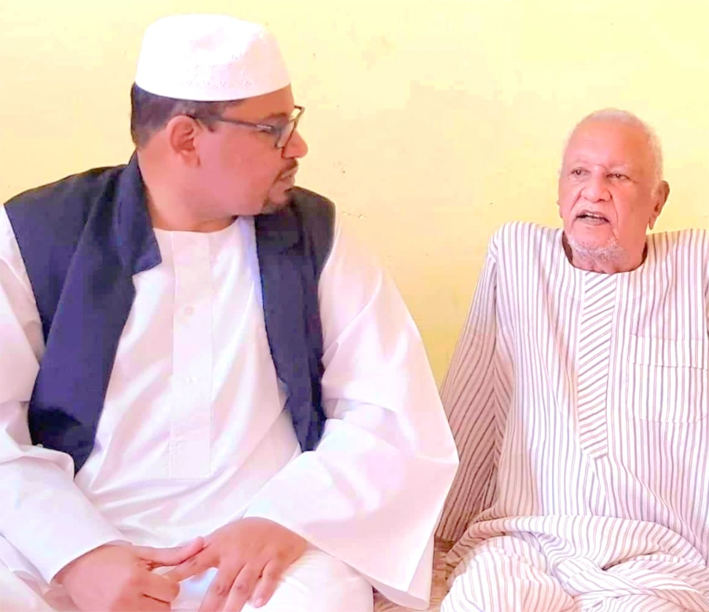

أذكر زيارتي الأولى والأخيرة له في بيته بحي الجامعة. كان وقتي ضيقًا، كما هي عادتي عند زيارة الوطن، لكن المشافهة معه منحتني إحساسًا بالاتساع… بل بالأبدية. أدهشني اهتمامه العميق بالمعرفة والكتب؛ كان يُهديك الكتاب كما يهدي الجواهري ماسة ثمينة.

وفي اليوم التالي، أصرّ على أخيه، القاص صديق الحلو، أن يقطع مسافة طويلة ليلحق بي في المطار ليهديني كتابه «ريش الببغاء». ذلك الإصرار غمرني بلطف شديد، لا يُنسى.

بل وحرص على أن ألتقي بصديقه الشاعر الكبير الصادق إلياس حين كان ضيفًا في معرض الشارقة للكتاب، وكأنه أراد أن يقول لي: «انظر، لديّ ماسة أخرى، صديق صادق.»

ولمّا بلغني بخط يده، عبر صورة أرسلها لي ابنته، يعبّر فيها عن فرح طفولي بتكريمه من حاكم الشارقة، وصفني فيها بـ»الصديق الحقيقي». وقد قال فيها:

«الابن العزيز والصديق الحقيقي… أسامة رقيعة

أنا في حالة من الفرح الطفولي، الذي يمكن أن تفسده الثرثرة، ويقلل من وهجه البوح الصريح.

المهم أن أهلك الطيبين… زواخرك العرب… قيل إن الشارقة ستقوم بالتكريم، كواحد من الكتاب العرب الذين من الممكن أن يعطوا شيئًا.

أنا ومعي زمرة من رفاق السفر وسنوات البحث عن الهوية والوطن… أولئك الذين أشعلوا الأضواء والآن، هيا يا كاتب يا موهوب، ليُنسج ثوب الجمال والخير والحقيقة.»

توقفت طويلًا عند وصفه لي بالصديق الحقيقي، ثم أدركت أن ذلك نابع من تقديره النبيل لقيمة الصداقة والأصدقاء.

حتى فرحه بالتكريم لم يكن لنفسه، بل لأنه شعر، وهو في الثمانين من عمره، أن هناك من لا يزال يؤمن بقدرته على العطاء.

لقد أنفق عيسى الحلو عمره كله في العطاء. لم يعرف سوى الكلمة، والكتاب، والحوار. وكان يرى في المعرفة خلاصًا فرديًا وجماعيًا، وفي الكتابة وطنًا بديلًا.

ليس من اليسير أن تحتوي الكلمات عقل عيسى الحلو الباهر، ولا روحه الموسوعية، ولا وفاءه العميق للأدب والفكر والوطن.

لكن من اليسير أن نُذكّر، في ذكراه، أن الثروات الحقيقية تكمن في عقول أبنائنا وقلوبهم، وأن التاريخ لا تصنعه اللحظات العارضة، بل أعمار طويلة من الصدق والاجتهاد.

في ذكرى رحيله، أقول:

وداعًا أيها الصديق النبيل، ستبقى بيننا، ما بقيت الكلمة، وما بقي الحلم.

شاعر حين يفصح عن مروياته:

عيسي الحلو و افاق الرواية الشعرية

د. أحمد الصادق أحمد – كينيا

• «ليس المحكي، في أية لغة، يماثل المقال.» هايدغر

«رابليه … نبي وقديس السرد.» باختين

ظل أستاذنا عيسى الحلو ولأكثر من نصف قرن وردة للوعي السردي في مشهد الكتابة في السودان. لزم الخدمة حتى فتح له في عوالم السرد. وهكذا وبذاكرة متخمة بنصوص مركزية من جويس وفورستر وتوماس مان الي كتابات تركز «… على اللغة باعتبارها منجما كاشفا للدلالات الجوفية والمطامح المقموعة.» بكلمات المغربي برادة، وكما زعم هايدغر «ان اللغة هي التي تتكلم فينا.»

المنجز السردي لعيسى والحوري ومحمود مدني وعبد النبي ومحمد خلف الله سليمان، علي سبيل المثال، قد نبش في بنية الانسان السوداني النفسية، روحه و قلقه و أحلامه و كوابيسه و التي ربما كانت معادلا موضوعيا موازيا لجيوبوليتيكا، في ظاهرها، سعي أهلها من النساء و الرجال للخروج من عزلتهم ليحققوا انتماءا لتاريخها و ذاكرتها المتخمة حتي قعرها بغناء و أساطير و حكايات و ملاحم تشكل سرديات كبيرة تضعنا بسلام في أعظم بوابات التاريخ. بهذه الخلفية ولسياقات الكتابة بالغة التعقيد، تجد عيسي كان دوما يحلم بشكل أكثر غرابة من الاخرين، و هذا يستدعي ما قاله فورستر عن كفافي « السيد اليوناني ذي القبعة القشية، الذي يقف بلا حراك أبدا عند زاوية منحرفة قليلا عن الكون.»

حينما أطل الحلو في المشهد عام 1967 بصدور مجموعته «ريش الببغاء»، أطل شاعرا عجز عن تحوير تلك العوالم الي أغان وأكثر من ذلك حضور باهر لبنية شعرية لا تخطئها العين الحرة. وهكذا حورها الي سرديات، سارد حور أحلامه الي كتابة بل ان كثيرا من كتاباته هي أحلام، لم يكتف بذلك بل تجد أن همومه حول تقنية الكتابة السردية متواترة في كتاباته حتي متونه الإبداعية منذ قصته «هارب من بين السطور» و حتي مواقف سردية مبثوثة هنا و هناك – مثل الإشارة لإبراهيم اسحق في نص «الورد و كوابيس الليل». في سبعينيات القرن الماضي كتب الحلو أربع روايات ظلت حبيسة أرشيف الصحافة ليس عيسي فقط بل اخرون، و قد كتب أستاذنا إبراهيم اسحق في دراسته الموسومة «الذات و المحيط الانفعالي في سبع روايات سودانية»: « عندما تطبع روايات عيسي الحلو، مختار عجوبة، فيصل مصطفي و محمود محمد مدني و عبد الله جلاب، لابد سيتسع منظورنا … لأنهم اجتهدوا أكثر مما فعل سابقوهم من جيل الرواد.»

روايات عيسي المنشورة في الأعوام 1976 و 1977 علي صفحات الملحق الثقاقي لصحيفة الصحافة و الأيام و الرأي العام، «حمي الفوضى و التماسك» و «الشمس و البرتقالة» و « مداخل العصافير للحدائق» بالإضافة لمجموعة قصصية بعنوان «الوهم»، حجبت عنا ذات الكاتب و حواف مهمة من مشروعه السردي العظيم، و ذلك حتي تكتمل لصورة مثلما تقول العبارة المكرسة، و قد تواترت أعماله الروائية من بعد ذلك و لاحقا مجموعاته القصصية من «قيامة الجسد» و «أختبئ لأبحث عنك» و «وردة حمراء من أجل مريم» و رواياته الأخيرة من «العجوز فوق الأرجوحة» و «الورد و كوابيس الليل».

علي الرغم من السجالات العديدة حول مفهوم «رواية شعرية» verse fiction/lyrical novel في المحيط العربي والغربي أيضا، الا أن هناك العديد من النصوص تقف مثل دليل مادي علي كون ظاهرة الرواية الشعرية تحققت علي مستوي المنجز السردي و أن لها تاريخا طويلا في الأدب العالمي. أعتقد أن ما كتبه بروميه في كتابه «Narrative Possibles» قد رفع عني كثيرا من الحرج فيما يخص الأفق النظري و المفاهيمي. في دراستها التأسيسية «الرواية الشعرية نموذجا لأصالة الحداثة» 1990، أشارت فريال جبوري غزول الي أنه « … يمكننا تعريف الرواية الشعرية بأنها تقدم قصة لها وظيفة الشعر، أما القصيدة السردية فهي قصيدة لها وظيفة الخبر … الوظيفة الشعرية هي تمحور النص علي ذاته تمحورا جماليا و انشغاله بنسيجه اللغوي، أما الوظيفة الخبرية فهي انفتاح النص علي خارجه انفتاحا محاكيا … القص و الشعر يتفاعلان و يتضافران في الرواية الشعرية، و ليس ثمة تناقض أو صراع بينهما.» من جانب اخر، نجد أن الرواية الشعرية يمكن أن تقف في وجه هذا العالم المتشظي الذي تسوده فوضي نصية ولسانية، لأنها تمثل ذلك التقاطع الحميم فيما بين الوظيفة الشعرية والوظيفة الخبرية، فقط لأن بالإمكان خلق نسيج لغوي خاص وجو ايحائي غني بالدلالات وبنية غنائية تحكي عن تصدع الروح وسقوطها وتوترها كما يقول باختين.

بذلك الأفق النظري و المفاهيمي الملتبس و الاشكالي، نسعي لأن نري في عيسي الحلو كاتبا للرواية الشعرية و بامتياز، و نجده كتب بذات الحساسية التي كتب بها المسعدي و الخراط و الياس خوري في المحيط العربي، و في ظننا أن الحلو قد حقق كثيرا من أحلامنا في نتاجه الغزير و لأكثر من نصف قرن من خلال منجزه الباكر في رواياته المشار اليها، بل ويصمد تماما أمام ما أسماه أمبرتو ايكو الوظيفة الابستمولوجية للمقولات السردية، الذي يشمل الوظيفتين الشعرية و الخبرية- ونزعم هنا انه يصمد امام ما أسماه حامد دباشي «الحقيقة السردية» بكل الأبعاد الصوفية و الوجودية (الأنطولوجية)، لطالما حفر و نبش، من خلال سردياته، في البنية النفسية للإنسان في السودان، بكل تعقيداتها حيث استوي عود السرد في رواياته و قصصه باقترابه من تلك البنية النفسية.

أشرت فيما سبق أن الحلو «صوت أعلي» من ضمن كتاب الرواية الشعرية في السودان وذلك ،ببساطة، ما نزعمه هنا من انه متوسلا بهذا الجنس من الكتابة السردية قد حرر أو قل انه فارق طرائق بشير الطيب و حتي الكتابة الشعرية عند النور عثمان أبكر، في نزوع لغتهم الي تعبيرات صوفية و الذي، في حسباننا، عيب أنطولوجي لازم تلك الكتابات، فقد حارب الحلو ذلك الوهن في لغة السرد و سعي في رواياته الي الابتعاد عن تلك الشحنات الروحية و ناضل مثل تولستوي كما يقول باختين ضد «العمق الشيطاني الوحشي الذي عاش ردحا من الزمن تحت قشرة ميتافيزيقية». هذه متجلية في معظم أعمال عيسي الحلو و خاصة في رواياته الأخيرة و هو ما أكده بنفسه في حوار مع الراحل المقيم أحمد الطيب عبد المكرم 1987 في مجلة الأشقاء «… ضرورة منهج متماسك … يدرس الفنان كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنفصل و تنعزل عن هذا المجتمع الذي كونها.» ليس هذا فحسب بل ان الحلو كثيرا ما يشير في كتاباته الأخرى الي أن ذلك التماسك في العمل الفني ينبغي أن يكون معادلا لكتابة الحياة life writing لأن الحياة، التي كم هي ضنينة بالنسبة لرغائبنا، هي «قطعة خبز و أكمام وردة، جسد حار الشهوة روح عظيمة الإنقاذ.» و قد ذكر لمحاوره الشاعر محمد نجيب محمد علي « الكتابة هي الحياة.» شاهد اخر لما ذهبنا اليه، فقد ذكر في سياق الكلام عن خبرته الطويلة و الممتدة في الصحافة الثقافية، مع الرحل عبد المكرم، «أمدتني الصحافة برؤية يومية شاملة لحركة المجتمع في تدفقها و فورانها فأصبحت الرؤية عندي أكثر وضوحا كما أفادت أسلوبي اللغوي فأخذ يقترب من العفوية و الحرارة، فأخذ ينبض بالحياة ، و ولكل هذا أحاول أن أختار موضوعاتي من هذا العالم المتدفق الطازج مما أعطاني في نفس الوقت معرفة بالذوق العام حيث عرفني بالمتلقي الذي أتوجه اليه.»

و هكذا اجتمعت لعيسي بشكل متوازن لغة و ذاكرة و مخيلة شكل بها عوالمه السردية و اكتملت بها شروط كتابة رواية شعرية تبحث في مسائل فكرية و جمالية كما قال عن مجموعته «وردة حمراء من أجل مريم». ان مشروع الحلو الروائي الشعري، خاصة في رواياته الأولي لمشروع ظهرت ملامح حقيقته السردية و كشف عن ذات كاتبة بالغة التعقيد و تسعي بفرح لا نهائي وهب لقلبه بالغ الطيبة لاستعادة اكتشاف روحه مثلما كانت دوما، زاهدة.

شارك الذكرى