«سيرة التمزق والبحث عن الهوية» في رواية (عمى الذاكرة) لـ «حميد الرقيمي»

Admin 26 يوليو، 2025 1844

نجيب التركي

روائي وناقد يمني

مدخل:

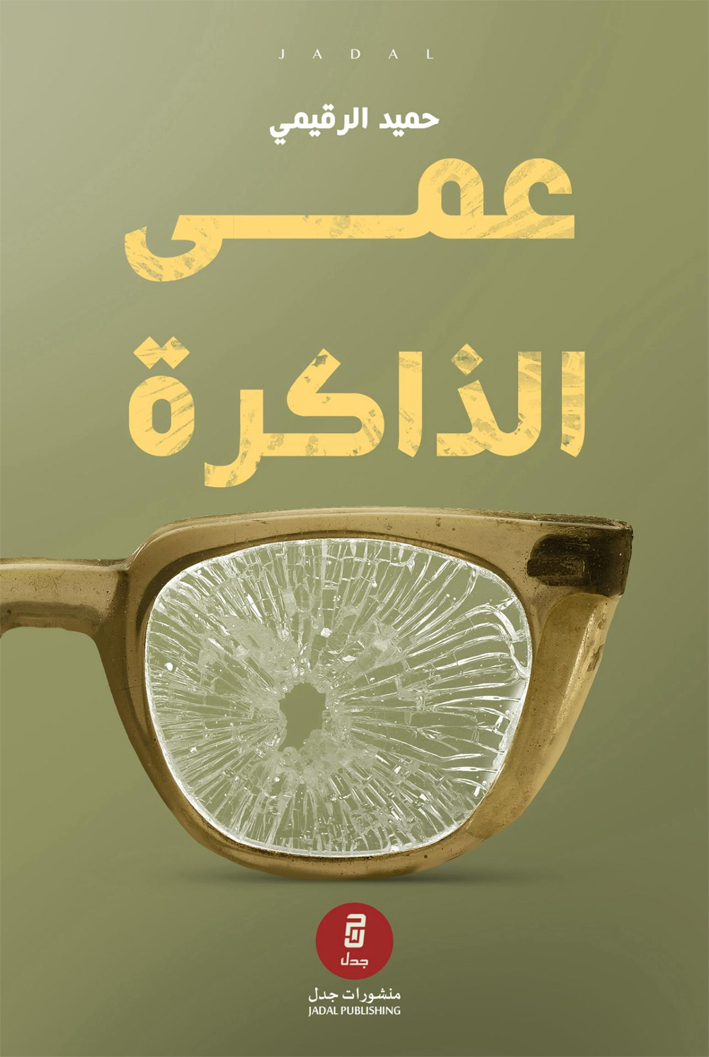

صدرت رواية «عمى الذاكرة» للكاتب اليمني «حميد الرقيمي» عن منشورات «جدل» عام 2024، في 26 فصلًا مستقلاً تبدأ بـ «لحظة الهروب» وتنتهي بـ «عندما سألتني بكيت».

منذ الصفحات الأولى، يدرك القارئ أنه أمام نص أقرب إلى «رواية التجربة» أو «رواية الذاكرة»، حيث لا تبحث عن قول فكرة واحدة كبيرة ومباشرة، بقدر ما تحاول تصوير حالة نفسية، اجتماعية، وإنسانية.

لا حبكة واضحة، ولا تسلسل خطي صارم، بل فسيفساء حادة من المشاهد، الأصوات، والذكريات. ليست رواية حدث، بل رواية حالة.

رواية «عمى الذاكرة» رغم أنها تبدو متشظية، إلاَّ أنها لقيت إشادات نقدية كثيرة ركّزت على جمالياتها الفنية، أكثر من تركيزها على «حبكة» أو «فكرة صريحة».

الغلاف:

– الغلاف الترابي البسيط يُهيئنا لدخول عالم متصدّع. يوحي بالتراب، الأرض، والذاكرة المطموسة.

– النظارة المكسورة، بعدستها المشروخة، ترمز إلى رؤية مشوهة، ذاكرة مشظّاة، ومحاولة بائسة لترميم العالم من حولنا.

هذه الصورة تختزل فكرة «عمى الذاكرة» بصريًا، فالنظارة أداة للرؤية، وعندما تنكسر تتحوّل الرؤية إلى تشويش، ضباب، أو حتى عمى.

– الشقوق في العدسة ترمز إلى التصدع النفسي، والتشرذم الذي أصاب الذاكرة بفعل الحرب والشتات.

– الرواية تتحدث عن الحرب وما تخلفه من دمار نفسي ومعنوي، وكاتبها لم ينصاع للأبواق التي تنادي (انتظر ريثما تنتهي الحرب ومن ثم اكتب)

العنوان: عمى الذاكرة :

العنوان مركّب دلاليًا:

«عمى»: ليس فقط عجزًا بصريًا، بل فقدان بصيرة، وانمحاء هوية.

«الذاكرة»: مستودع الذكريات الفردية والجمعية.

التركيب معًا يعكس حالة فقدان القدرة على استعادة الماضي بصفاء، كأن الذاكرة نفسها صارت ضريرة، أو أن صاحبها اختار أن يعميها ليحمي نفسه من الألم.

الإنسان في هذه الرواية يعيش حالة «تشظي»، لكنه في الوقت نفسه يحمل وطنه داخله.

الإهداء:

« إلى كل من طالتهم نيران الحرب، إلى ضحايا البحار والصحاري، إلى المنفيّين والمشرّدين ومن فقدوا ذواتهم في رحلة البحث عن الحياة، إلى زوجتي المخلصة رباب وطفلتي القادمة يافا، إلى وطني وأهلي وأبناء بلادي، إلى الإنسانية جمعاء: هذه سيرة أبطال، ومرافعة في وجه الظلم، وحكاية قابلة للحدوث في أي زمان ومكان»

هنا يفتح الإهداء باب النص على الألم الجمعي، موجّهًا إلى ضحايا الحرب، المهاجرين، والمنفيين، في إعلان مبكر أن هذه الحكاية ليست شخصية فقط، بل مرآة لكل من فقد ذاته في رحلة البقاء. ينتقل الإهداء بسلاسة من العام إلى الخاص، حين يهدي الكاتب النص لزوجته وطفلته القادمة، في لمسة حميمية تؤكد أن الحب والأمل هما الجذور الأخيرة وسط الخراب. وفي النهاية، يعيد توسيع الدائرة لتشمل «الإنسانية جمعاء»، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد رواية، بل مرافعة إنسانية ضد الظلم، وحكاية قابلة للتكرار في أي مكان وزمان. ولا أستطيع نكران أنني توقفت كثيراً عند قراءتي لكلمة (مرافعة).

الحبكة: لا تصاعد بل تشظي

لا توجد حبكة تقليدية ذات خط تصاعدي وانفراج، بل نص متشظٍ، أقرب إلى فسيفساء من المشاهد والذكريات والأصوات الداخلية.

الرواية تنمو أفقياً، لا عمودياً، مثل رقعة حبر تنتشر على ورق، لا بهدف الوصول إلى ذروة درامية، بل لتغطي أكبر مساحة من الألم والذاكرة، بمعنى أنها لا تتحرك من حدث إلى ذروته ثم إلى الحل، بل تتوسع في عرض التجربة وتشظياتها. كل فصل يكاد يكون قصة قصيرة مستقلة، ولكنها كلها مشدودة بخيط روحي خفي: الحرب، المنفى، فقدان الذات.

الشخصيات: ظلال أكثر من شخوص

(الأب، الأم، بدر، يحي، لطيفة، الجد، سالم، حمادي، يافا، لطفي) الشخصيات هنا ليست «شخصيات روائية» بالمفهوم الكلاسيكي، بل أشبه بظلال أو أصوات أو بقايا أرواح. بمعنى أنها ليست لبناء الصراع بل للكشف عن التشظي. حيث أن كل شخصية تشبه ومضة أو صدى، لا تظهر لتؤدي دورًا محددًا، بل لتساهم في خلق حالة الانكسار الجماعي.

حتى البطل/الراوي نفسه مشكوك في تماسكه، فهو ينسى، يهرب، يذوب في الآخرين. الشخصيات في هذه الرواية تعيش حالة من اللايقين، وكأنها غير متأكدة من وجودها أصلاً، أو كأنها مصابة بعدوى «عمى الذاكرة» نفسها.

اللغة: شاعرية الوجع

اللغة هي البطل الحقيقي في الرواية.

لغة شعرية، مرمّزة، مشحونة بالصور، تحتفي بالاستعارة والانزياح، لكنها في الوقت نفسه سهلة القراءة من حيث الإيقاع، وكأنها تُغوي القارئ وتجرّه إلى عمق الجرح دون أن يدرك.

ليست الزينة اللغوية غاية في ذاتها، بل وسيلة لتصوير الفقد، الارتباك، ضبابية المشهد.

هنا، تبدو اللغة كقارب مهترئ، تحاول أن تعبر بها الذاكرة المحيط، لكنها تعود محمّلة بالماء، بالكسر، بالخسارة.

الزمن والمكان: سيولة التشظي

الزمن في الرواية زئبقي، مائع، تنصهر فيه الأزمنة الماضية والحاضرة بلا ترتيب.

الذكريات تنبثق مثل أشباح، الحاضر يُخنق بالماضي.

المكان:

المكان، بدوره، غير محدد بدقة، لكنه مشحون بروح المنفى، القرية، صنعاء، غرفة عبده حمادي، الجامعة، منطقة شملان، عدن.

كل الأمكنة هنا «أماكن عابرة»، بلا جغرافيا مستقرة، وهو ما يعكس تشظي الهوية.

الثيمات: أكثر من حرب

الحرب هي الإطار، لكن الجوهر أعمق:

– التيه والشتات.

– انمحاء الهوية.

– الصمت القسري.

– الفقد الوجودي.

– ذاكرة معطوبة.

– الحبّ بوصفه احتمالًا للنجاة.

– الأمل الهش في الحب أو الوطن أو الميلاد الجديد.

يحيى «الريفي الصامت»

في موضع دال من الرواية، نلتقي بشخصية يحيى الذي تقول عنه إحدى الزميلات في الجامعة:

«هذا يحيى بالكاد يلملم أسماله؛ ماذا يمكن أن يفعل في المرافعات والقضايا الكبيرة؟»

ثم يعلق الراوي بأنه أصبح يُعرف بـ «الريفي الصامت».

هذه الجملة العابرة تختصر الكثير من معاني العجز والخذلان التي تشرب بها النص. يحيى، كشخصية، ليس مجرد فرد معزول؛ بل هو رمز لجيل كامل يشعر بأنه هش، مُهمّش، لا يملك إلا الصمت، ولا يملك حتى «أسماله» ليستر بها هشاشته النفسية والاجتماعية.

وصفه بـ«الريفي» يحمّله عبء الهويات الصغيرة المنسية، بينما «الصامت» يجسّد استحالة الدفاع عن الذات في مجتمع جريح لا يصغي، ولا ينتظر من أبنائه سوى الانكسار أو التلاشي.

هذا التفصيل، رغم بساطته، يلخّص جانبًا من الثيمة الجوهرية للرواية: كيف تتحول الشخصيات إلى شظايا مبعثرة من الذاكرة، تفقد صوتها، وتعيش غربتها داخل الجسد واللغة والمدينة.

البُعد السيري:

الرواية تنزلق أحيانًا نحو السيرة الذاتية، أو ما يمكن تسميته «السيرة المشفرة».

الألم فيها شخصي وجماعي معًا.

الكاتب لا يروي سيرة بطل وحسب، بل يكتب سيرة وطن ممزق، ومن خلاله سيرة إنسان مهزوم، وفي ذلك امتداد إنساني واسع.

هل الحرب هي الفكرة؟

الحرب هنا ليست الفكرة، بل الإطار.

الرواية ليست عن الحرب، بل عن الحرب التي تستمر في الداخل بعد توقف الرصاص.

هي عن ذاكرتنا التي تصاب بالعمى، عن العجز عن تذكّر ماضينا بصفاء، عن محاولاتنا البائسة لترميم ذواتنا، فلا نرى إلا وجوهنا في مرايا مكسورة.

منزل يافا والتناقض الظاهري

قد يبدو للوهلة الأولى أن السارد وقع في تناقض حين يقول:

«لم أكن أعرف منزلك، ولم أفكر بالطريقة التي تقودني إليه»،

ثم يضيف لاحقًا:

«وصولنا بأمتارٍ معدودة من منزل يافا الذي كنت أراه يقترب أكثر».

في جوهر النص، لا يوجد تناقض حقيقي، بل تعبير مقصود عن حالتين نفسيتين مختلفتين. في الجملة الأولى، يعبّر البطل عن حالة ذهول كامل، وانسياق غريزي عاطفي، حيث يتلاشى التفكير العقلاني في الطريق أو التفاصيل، وتبقى فقط الرغبة الملحة في إنقاذ يافا بأي وسيلة. بينما في الجملة الثانية، نكون أمام تحول واقعي بصري، لحظة وصول ملموسة، حيث يصبح المنزل مرئيًّا وقريبًا.

بهذا المزج، يترجم الكاتب ارتباك الوعي الإنساني في لحظة الأزمة، فيجمع بين التشتت النفسي والاقتراب الفعلي، ليؤكد فكرة «عمى الذاكرة» الذي يرافق البطل، ويفرض عليه رؤية مشوشة مشروخة تمامًا مثل عدسة الغلاف.

الانقلاب السردي: من يحيى إلى بدر

في مشهد مفصلي، يكتشف السارد فجأة أنه ليس يحيى، بل بدر، الابن الذي ظنه ميتًا وظن نفسه شخصًا آخر طوال حياته. يقول:

«نعم الآن صدَّقت رواية جدي… أيقنت بأنني بدر ولست يحيى… عشت كل هذه السنوات بذاكرة عمياء، لم أبصر أحدًا، ولم أتعرف على هويتي وجذوري».

هذه الصدمة ليست مجرد تحوّل درامي، بل لحظة تكثيف لموضوع الرواية كله: الحرب لا تقتل الأجساد فحسب، بل تمحو الذاكرة وتطمس الهوية، ليعيش الإنسان غريبًا حتى عن اسمه وأصله.

القذيفة التي أصابت رأس البطل تصبح هنا رمزًا لفقدان الذات الكلي، وكأن الحرب لا تنتهي عند الدمار الخارجي، بل تمتد إلى الداخل، حيث تتحوّل الذاكرة إلى غرفة مظلمة، والهوية إلى قناع زائف.

هذا الانقلاب يعيد تأويل كل ما قرأناه قبل ذلك: الشخصيات، علاقته بيافا، وكل صراعاته الداخلية. فجأة، تتحول الحكاية من سرد شخصي إلى مرافعة وجودية، تؤكد كيف يمكن للإنسان أن يعيش عمرًا كاملًا في ظلمة ذاكرته، قبل أن تصفعه الحقيقة.

فوضى الهوية: عمى النفس قبل الذاكرة

في عمق رواية عمى الذاكرة، لا نجد فقط قذائف وأشلاء ورؤوسًا تتناثر في مشاهد الحرب، بل نجد كذلك بحثًا مضنيًا عن هوية ممزقة، محمولة على جسد لم يعد متأكدًا من نفسه رغم استقامته الظاهرة. يتحدث النص، بصوت باطني، عن الإنسان الذي فقد صورته، وانمحى اسمه، وصار يعيش بانفصال عما يظنه ماضيه.

الرواية، بهذا المعنى، تلتقي في جوهرها مع كتاب (فوضى الهويات) للكاتبة العراقية: «حوراء النداوي»، حيث يشكّل المنفى، والذاكرة، والعودة المستحيلة إلى الجذور، محاور متكررة في كلا العملين. في كل منهما، تتصدع الهوية تحت وطأة الفقد، ويصبح التواصل مع الوطن الأصلي محاولة لترميم الذات، لا أكثر.

شارك المقال