د. أحمد الياس حسين

أكاديمي متقاعد وباحث مستقل

• تناول الموضوع السابق سكان السودان القدماء ومساهماتهم في الجينية وصلاتهم بسكان منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، ويتناول هذا الموضع لغات أولئك السكان القدماء. هنالك ثلاث لغات رئيسة منتشرة في شمال ووسط وجنوب القارة الافريقية إلى جانب بعض اللغات الصغرى. واللغات الرئيسة هي اللغات الافريقية الآسيوية والنيجر كنغولية وعرفت أيضا بالنيجر كردفانية والنيلية الصحراوية. وفيما يلى سنتعرف باختصار هلى هذه اللغات الثلاث وعلاقة سكان السودان القدماء بها.

اللغة النيلية الصحراوية

وتعتبر منطقة النيل الأصفر (وادي هور) ومناطق الأنهار والبحيرات الواقعة إلى الشمال منه الموطن الشمالي المبكر للغة النيلية الصحراوية. فقد ارتبطت نشأت اللغة النيلية الصحراوية في بداية عصر الهلوسين بنمط الغذاء المائي Aquatic في مناطق البحيرات والأنهار بين بحيرة رودلف وكينيا شرقا وانحناءة نهر النيجر غرباً. (Dimmendaal et al. 2017)

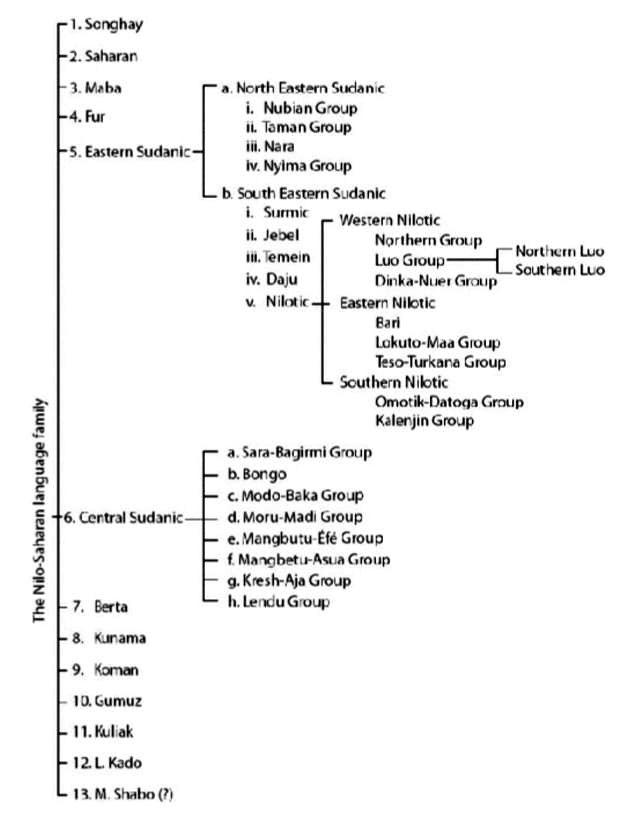

انتشرت اللغة النيلية الصحراوية انتشاراً واسعاً في المنطقة الواقعة بين دولة مالي وغرباً ودولة كينيا شرقاً، وتنقسم إلى عدد كبير من الأقسام ذكر منها كلود رايلي (Rilly, 2012, p 68) 13 قسم رئيس تسعة منها منتشرة في السودان وهي الصحراوية والمابا والفور والسودانية الشرقية والبرتا والكناما والكومان والقمز والكادو. وتتفرع هذه الأقسام إلى عدد كبير من الفروع تمثل نحو 70% من عدد اللغات الحالية في السودان (كمال محمد جاه الله) وينتمي أغلبها إلى اللغة السودانية الشمالية الشرقية المتفرعة من اللغة السودانية الشرقة.

ومن تلك اللغات في غرب السودان: الفور والمساليت والكانوري (البرنو) والزغاوة والداجو والميدوب والبرقد والقرعان والميمي البرتي (منقرضة) وفي جبال جنوب كردفان: مجموعة التّمين والكاتشا-كادقلي- ميري والتلوشي والكانجا ولغات الأما والأفيتي والدلنج والكدرو والكاركو والتسي. وفي أعالي النيل الأزرق: البرتا والانقسنا والبرون والقمز والكومو والوطاويط والمابان وفي شمال السودان: الأنداندي (الدنقلاوية) والكنزية والنوبين (المحس، السكوت وحلفا) وفي شرق السودان: النارا

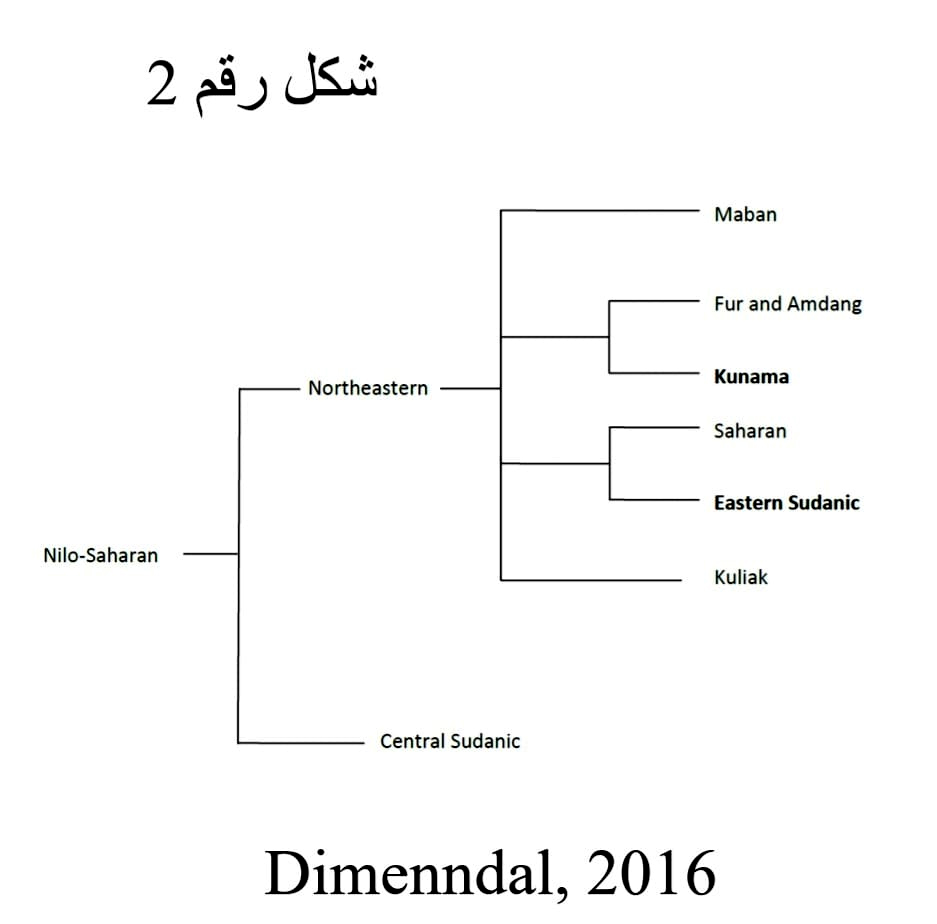

ويقسم دي مندال ((Dimmendaal, 2010, p18 الأسرة النيلية الصحراوية إلى قسمين رئيسين (شكل رقم 2) هما: 1. السودانية الوسطى المنتشرة في دولة جنوب السودان وافريقيا الوسطى 2. الشمالية الشرقية وتنقسم إلى سبعة أقسام هي: 1. مابان 2. الفور 3. الكناما 4. صحارى 5. كُلياك 6. السودانية الشرقية (Dimmendaal, 2010) ويلاحظ أنه يختلف مع كلود ريلي في الفروع الرئيسة للأسرة النيلية الصحراوية. فكل فروع المجموعة الشمالية الشرقية عند ديمندال منحدرة مباشرة من الأسر النيلية الصحراوية عند كلود ريي.

اللغة السودانية الشرقية

وتعتبر اللغة السودانية الشرقية من أكبر فروع الأسرة النيلية الصحراوية. يرى كلود رايلي (2009Rilly, ) أن اللغة السودانية الشرقية Proto-East Sudanic ربما نشأت في المنطقة الصحراوية الحالية غرب النيل على الحدود السودانية المصرية الحالية حيث تم تدجين البقر في منطقة نبتا بلايا في الألف الثامن قبل الميلاد قبل أن يحدث ذلك في منطقة النيل الأصغر.

ولما بدأ الجفاف يضرب المنطقة في الألف السادس قبل الميلاد بدأ اول انتشار لمتحدثي اللغة السودانية الشرقية حيث اتجهت مجموعة جنوباً نحو منطقة النيل الأصفر. ويتفق هذا مع رأي إهرت (Ehert 56) الذي يرى أن البقارة انتشروا بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد حتى انحناءة نهر النيجر. ويرى ديمندال في أبحاثه الأخيرة كما نقل رايلي (Rill, 2009) أن النيل الأصفر هو موطن متحدثي اللغة السودانية الشرقية proto-Eastern Sudanic. وبناءً على رأيه هذا فإن انقسام اللغة السودانية الشرقية تم في منطقة النيل الأصفر وليس شماليه كما يرى كلود رايلي. ويرى ديمندال أن انتشار اللغات يمكن أن يتم دون تحركات متكلميها أو إحلال لغة محل لغة أخرى.

وبناءً على رأي رايلي فإن رعاة البقر متحدثي اللغة السودانية الشرقية proto-Eastern Sudanic انفصلوا قبل دخولهم النيل الأصفر إلى قسمين: استقرت مجموعة منهم في الجزء الشرقي والأوسط من النيل الأصفر المجاور لنهر النيل، وهي المجموعة التي عرفت باسم متحدثي اللغة السودانية الشمالية الشرقية. واستقرت المجموعة الأخرى في المناطق العليا الجنوبية الغربية من النيل الأصفر والمناطق المجاورة لها، وهي المجموعة التي عرفت باسم متحدثي اللغة السودانية الجنوبية الشرقية. ويتفق دي مندال ويتفق مع رايلي على التقسيم وأماكنه.

في بداية الألف الرابع قبل الميلاد بدأ تحول في مناخ منطقة النيل الأصفر بفترة جفاف تدريجية بدأت في الجزء الشرقي المجاورة لنهر النيل، ثم زحف الجفاف تدريجياً نحو المناطق الوسطى من النيل الأصغر. ونتج عن زحف الجفاف تحركات سكانية كبيرة ومتواصلة من منطقة النيل الأصفر استمرت لوقت طويل حتى جفافه في الألف الثاني قبل الميلاد. وتنقسم اللغة السودانية الشرقية إلى قسمين: اللغة السودانية الشمالية الشرقية واللغة السودانية الجنوبية الشرقية.

متحدثو اللغة السودانية الشمالية الشرقية:

بدأ تحرك متحدثي اللغة الشمالية الشرقية من النيل الأصفر في بداية الألف الثالث قبل الميلاد وانقسموا وفقاً لتقسيم كلود ريلي (Rilly, 2012 p 179 – 180; Rilly, 2009) الذي لا يختلف كثيراً عن تقسيم دي مندال إلى ثلاث مجموعات:

1/ مجموعة متحدثي لغة التامة Proto-Tamanوكانوا مستقرين في الجزء الأعلى من النيل الأصفر ومع ازدياد الفاف انتشروا في المناطق المحيطة به، وتكون منهم أسلاف متحدثي لغات التاما والمراريت والمسِّيري أو المِلِري في غرب السودان

2/ مجموعة متحدثي لغة النِّما Proto-Nyima وكان هؤلاء مستقرين شرق منطقة التامة، ومع ازدياد الجفاف اتجهوا جنوب شرق نحو منطقة كردفان الحالية وانقسموا إلى فرعين: أسلاف متحدثي لغة النمنج Nyimangوأسلاف متحدثي لغة الأفيتي في جبال جنوب كردفان. 3/ المجموعة متحدثي الفرع الشرقي، وسنتناول خذا الفرع بشيء من التفصيل.

متحدثي الفرع الشرقي: كان متحدثي هذا الفرع مستقرين في الجزء الشرقي من النيل الأصفر، وبازدياد الجفاف في المنطقة انقسموا إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: متحدثو اللغة الكوشية Proto-Kushite وتحركوا في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد شرقاً نحو النيل حيث نشأت حضارة ما قبل كرمة ومملكة كوش الأولى في منطقة كرمة الحالية.

الفرع الثاني: متحدثو النارا Proto-Nara وربما تحركوا في نفس الوقت الذي تحرك فيه القسم الأول، وانقسموا إلى قسمين: قسم أتجه شرقاً نحو نهر النيل وواصلوا تحركهم على النيل حتى نهر عطبرة، ثم واصلوا تحركهم عليه، وهم أسلاف النارا الحاليين، وقد استقروا في مناطقهم الحالية خلال الألف الثاني قبل الميلاد. والقسم الثاني اتجه أيضا شرقاً نحو النيل واستقر في منطقة شمال الشلال الثاني وهم الذين أُطلق عليهم المجموعة ج C-Group .

الفرع الثالث: متحدثو اللغة النوبية القديمة Proto-Nubian استقروا في المناطق التي كانت لا تزال تتمتع بقدر من مصادر المياه في أطراف النيل الأصفر الجنوبية. وانتشرت مجموعات منهم في مناطق وسط دارفور الكبرى الحالية ووادي الملك وشمال كردفان الحالية حتى الألف الأخير قبل الميلاد. وانقسمت هذه المجموعة إلى فروع كما يرى رايلي (Rilly, 2009) إلى قسمين:

القسم الأول متكلمي اللغة النوبية في الغرب Proto-Western Nubian انتشروا في مناطق وسط دارفور وشمال كردفان وتفرعوا إلى الأسلاف الحاليين للبرقد والميدوب وبعض نوبة كردفان.

القسم الثاني: متكلمي اللغة النوبية النيلية في شمال السودان Proto-Nile Nubian أسلاف المحس وأهل دنقلة والحلفاويون. وقد تناولت المصادر اليونانية والرومانية (اراتوثين وبليني وسترابو، في سامية بشر دفع الله ص 70 و78) تجوال Proto-Nubian وأعدادهم الكبيرة في المنطقة الواقعة بين شمال كردفان والنيل في القرن الثالث قبل الميلاد، وتحركاتهم مع ازدياد الجفاف في مناطقهم نحو النيل وعبروهم شرقاً. وقد انتشروا داخل مملكة مروي في القرن الرابع الميلادي حيث توغلوا حتى منطقة غرب البطانة كما اتضح من نقش عيزانا. (Kerwan, p 47)

ويقسم كلود رايلي (2009 و p 702012Rilly,) اللغة النيلية الصحراوية قسمين: 1/ اللغة الدنقلاوية القديمة التي تفرعت إلى اللهجة الدنقلاوية الحالية واللهجة الكنزية. 2/ اللغة النوبية القديمة والتي تولدت منها النوبين Nobiin. وقد راجع كلود رايلي رأيه (Rilly, 2012 p 75)حيث ذكر أنه لم يعد ممكنا بعد اكتشاف المزيد من النصوص باللغة النوبية القديمة اعتبار النوبين فقط منحدرة من النوبية القديمة.

وأرى أن اللغة النوبية النيلية Proto-Nile Nubian كانت لغة مملكة مقرة بشقيها الجنوبي (منطقة دنقلة) والشمالي (منطقة نوباديا) وكانت لهجتا المنطقتان مختلفتين كما وضح ذلك ابن سليم الأسواني الذي زار مملكة مقرة في القرن العاشر الميلاد حيث ذكر أن النوبة بلسانين مختلفين، وأن لسان النوبة (المريس) شمال الشلال الثالث يختلف عن لسان أهل دنقلة، فذكر:

«اعلم أنّ النوبة والمقرة جنسان بلسانين، كلاهما على النيل، فالنوبة هم: المريس المجاورون لأرض الإسلام، وبين أوّل بلدهم، وبين أسوان خمسة أميال … أصطنون، وهي أوّل الجنادل الثلاثة، وهي أشدّ الجنادل صعوبة لأنّ فيها جبلاً معترضاً من الشرق إلى الغرب في النيل، والماء ينصب من ثلاثة أبواب، وربما رجع إلى ما بين عند انحساره شديد الخرير عجيب المنظر يتحدّر الماء عليه من علو الجبل وقبليه فُرش حجارة في النيل نحو ثلاثة بُرد إلى قرية تعرف: بيستو، وهي آخر قرى مريس، وأوّل بلد مقرة، ومن هذا الموضع إلى حدّ المسلمين لسانهم مريسي» (في مصطفي محمد مسعد ص 89)

وقد أطلقت المصادر العربية على سكان منطقة نوباديا التي أصبحت الإقليم الشمالي لمملكة مقرة اسم مريس. فقد ذكر المسعودي (في مصطفي محمد مسعد ص 90) أن عبد الله بن سعد حارب ملك مريس عام 33 هـ. (أنظر تفاصيل ذلك في أحمد الياس صفحات 169-180) فكلا اللغتان الدنقلاوية والنوبين انحدرتا من اللغة النوبية القديمة.

ولم يتعرض كلود رايلي للغة مملكة علوة التي يعتبر مؤسسيها من متكلمي Proto-Nubian. ويقول ترقر (Trigger, p 22) «إننا لا نعلم هل كان أهل علوة يتحدثون نفس اللهجة النوبية المنتشرة شمالا أم كانت لهجة مختلفة»

اللغة السودانية الجنوبية الشرقية: استقر متحدثو هذا الفرع من اللغة السودانية الشرقية المناطق العليا الجنوبية الغربية من النيل الأصفر والمناطق المجاورة لها، وتضم فروعها: 1/ الداجو في دارفور وجنوب كردغان 2/ Temein في جبال النوبة 3/ الانقسنا في أعالي النيل الأزرق 4/ Surmicعلى الحدود بين اثيوبيا ودولة جنوب السودانية 5/ لغات القبائل النيلية في دولة جنوب السودان.

ويلاحظ على متكلمي اللغات النيلية الصحراوية أن بعضهم لم يتحرك بعيداً عن منطقة انتشار اللغة مثل متحدثي لغة الغور ومتحدثي فروع اللغة الصحراوية ولغة التامان ومتحدثي الفرع الغربي من المجموعة النوبية (الميدوب والبرقد). بينما تحركت مجموعات كبيرة بعيداً عن منطقة انتشار اللغة مثل متحدثي مجموعة اللغات النوبية النيلية الذين انتشروا في شمال السودان. وانتشر متحدثي لغة الكناما والنارا في شرق السودان. وانتشرت مجموعات كبيرة في منطقة النيل الأزرق وعلى الحدود السودانية الاثيوبية مثل متحدثي لغات البرتا والقمز والانقسنا والبرون. وانتشرت مجموعات أخرى كبية في جنوب كردفان مثل متحدثي مجموعات الكادو والنيما Nyima والتِميِن Temein. ولعل دارسو علم اللغة التاريخي وعلم تاريخ المناخ يسلطون الضوء على هذه التحركات وطرقها ومحطاتها.

اللغة النيجر كنغولية

تأتي اللغة النيجر كنغولية – والتي يطلق عليها أيضاً باللغة النيجر كردفانية – في المرتبة الأولى بين اللغات الافريقية الكبرى اللغة النيلية الصحراوية واللغة الافريقية الآسيوية، وتضم نحو 1400 لغة منتشرة في المنطقة الواقعة بين السنغال غربا والقرن الافريقي وكينيا شرقاً وإلى جنوب افريقيا جنوباً. ومن أشهر هذه اللغات: الأطلنطية والماندي والأدماوا والبنوي كنغو والولوف والفولا والبمبارا والماندنكي واليوروبا والسواحيلي والرواندا والغاندا والكردفانية. ((Dimmendaal and Storch,

لم يتفق الباحثون بعد على الموطن الأول الذي نشأت قيه اللغة النيجر كنغولية، فقد جعلت أغلب الآراء موطنها في الحوض الأدنى لنهر النيجر وأنها كانت منتشرة في تلك المنطقة بين الألفين التاسع والثامن قبل الميلاد. ويرى بعض الباحثين أنها نشأت في منطقة المرتفعات الحالية جنوب ليبيا والجزائر. (Ehret and Posnansky; Kopytoff) غير أن ونترز (Winters, 2011) يرى إن ذلك لا يتوافق مع المعطيات الأثرية التي تم جمعها في العقد الماضي. ويوافق ونترز رأي Welmers أن موطن اللغة النيجر كنغولية كان المناطق المجاورة لحوض نهر النيل الأعلى، وأن أغلب سكان غرب افريقيا كانوا في الماضي يعيشون في منطقة النوبة الحالية قبل هجرتهم غرباً نحو 5000 سنة مضت.

وقد ارتبط ظهور اللعة النيجر كنغولية ببداية عصر الهولوسين. ولم تتفق آراء الباحثين حول أوقات انقسامها وانتشارها. والذي يهمنا هنا هو زمن انفصال الفرع اللغة الكردفانية وتحرك متحدثيها للتعرف على تاريخهم المبكر. فوفقاً لتاريخ المناخ والحياة النباتية في منطقة الساحل والحوض الأوسط لنهر النيجر فإن هذه المناطق قد تعرضت في الفترة بين 5600 و4700 لجفاف حاد بين البداية الرطبة في أول عصر الهلوسين أدى إلى انخفاض في نسبة السكان في المنطقة الصحراوية الحالية. وحدث بعد ذلك تقلبات في المناخ بين الرطوبة والجفاف حتى نحو الألف الثاني قبل الميلاد. (Manning and Timpson, p 28)

وقد أدت تقلبات المناخ في الفترة خلال الغترة الواقعة بين الألفين السادس والثاني قبل الميلاد إلى تحركات سكانية متعاقبة من المناطق التي ضربها الجفاف إلى المناطق التي لا تزال تمتع بمصادر المياه الدائمة كما في النيل الأصفر (وادي هور) وبحيرة تشاد ونهر النيجر. فمتى وأين تم انفصال المتحدثون الأوائل باللغة الكردفانية؟

يبدو مقبولاً أن يكون الانفصال قد تم خلال تلك الفترة التي شهدت تقلب المناخ. فهل تم الانفصال في منطقة حوض نهر النيجر؟ أو تم في المناطق الواقعة شمال نهر النيجر؟ أو تم في منطقة حوض النيل الأعلى في رأي من جعل هذه المنطقة الموطن الأول للغة النيجر كنغولية؟ وكيف كانت توجهاتهم ومحطاتهم على الطرق حتى وصلوا لمناطق استقرارهم الحالية؟ ومتى تم ذلك؟ هذه الأسئلة تنتظر الباحثين وبخاصة الاختصاصيين في علمي اللغة التاريخي وتاريخ المناخ.

وهنالك موضوع مثير للانتباه ويتطلب التوقف معه وهو الرأي القائل بعلاقة اللغة النيجر كردفانية بالمجموعة الثقافية C-Group. وقد أطلق الباحث الامريكي رايزنر هذا الاسم في بداية القرن العشرين على أصحاب الثقافة التي ازدهرت في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد في المنطقة الواقعة بين الشلالين الأول والثاني ولا زلنا نطلق عليها ذات الاسم، وقد أطلقنا عليها في كتابنا مراجعات في تاريخ السودان (ص 36 – 39) اسم مملكة واوات. وقد ربط أصحاب الرأي الذي يرى أن اللغة النيجر كنغولية قد نشأت في وادي النيل بين متحدثي اللغة النيجر كنغولية وبين أصحاب الثقافة C سكان مملكة واوات. (Winter, 2010)

ويرى أصحاب هذا الرأي أن سكان غرب افريقيا الناطقين باللغة النيجر كنغولية هاجروا نحو الألف الخامس قبل الميلاد من منطقة النيل غرباً إلى أماكن انتشارهم في تلك المناطق. وخلفت اللغة النيجر كردفانية فقط العلاقة بينها وبين اللغة النيلية الصحراوية التي تنيمي إليها لغة أهل المنطقة على نهر النيل. (Winters c) ورغم أن هذا الرأي يبدو مخالفاً لأغلب آراء الباحثين إلا أنه جدير بالبحث خاصة وأن اللغة الكردفانية المتفرعة من اللغة النيجر كنغولية انتشرت في جنوب هذه المنطقة ولا يوجد لها أثر في غرب افريقيا. ومن جانب آخر فإن الألف الخامس قبل الميلاد – وقت الهجرة غرباً من النيل – قد شهد كما يذكر Kopytoff عصر أوج الكثافة السكانية في منطقة غرب افريقيا. وأرى أن الموضوع جدير باهتمام الباحثين السودانيين.

اللغة الكردفانية

اللغة الكردفانية إحدى فروع اللغة النيجر كنغولية، وينحصر انتشارها في منطقة جنوب كردفان، لا يوجد في السودان من يتحدث لغة تنتمي لهذه الأسرة إلا القليل من التجمعات في منطقة أعالي النيل الأزرق. ويقسم بعض الباحثين اللعة الكردفانية إلى أربعة أو خمس مجموعات رئيسة. وتنتمي نحو 22 من لغات سكان جبال النوبة لهذه الأسرة مثل مجموعة لغات تلودي وهيبان ولافوفا ورشاد وتقلي وتاقوي Bendor-Samuel

ويلاحظ على اللغة الكردفانية أنها ليست منتشرة بين الفروع الأخرى للغة النيجر كنغولية في غرب افريقيا بل منتشرة بعيدة عنها وسط اللغات النيلية الصحراوية. ولعل المزيد من البحث في علم اللغة التاريخي يلقي بعض الضوء على ذلك. وفي واقع الأمر فإن الكثير من الأسئلة حول اللغة الكردفانية مطروحة على الساحة. فعلى سبيل المثال متى انقسمت اللغة الكردفانية إلى مجموعاتها الأربعة أو الخمسة الكبرى؟ وأين حدث ذلك؟ ومتى حدث؟ وما هي الطرق التي سلكها المتحدثون الأوائل للغة الكردفانية؟ هل سلكوا طريقهم من غرب افريقيا؟ أم تحركوا جنوباً عبر حوض النيل؟ وهل كان لوادي الملك – الذي كان مجرى دائم الجريان – دوراً في تلك التحركات؟ مع العلم أن إقليم السدود في النيل الأبيض كان في تلك الفترات المبكرة ممتداً شمالاً حتى منطقة الخرطوم الحالية الإجابة على مثل هذه الأسئلة تنتظر الباحثين في علمي اللغة التاريخي وتاريخ المناخ، وعندها سنتعرف على التاريخ المبكر للمواطنين الناطقين باللغة الكردفانية وتحركاتهم.

يتضح مما تقدم من الطرح الموجز هنا وفي الموضوع السابق أن المناطق الواقعة غرب نهر النيل في السودان بدءاً من الواحات شمالاً عبر النيل الأصفر وباقي مناطق كردفان ودارفور التي كانت تتمتع بنباتات السافنا والاستبس لعبت دوراً مهما في التركيب السكاني واللغوي للسودان في غربه وشماله وشرقه. فقد شهدت هذه المنطقة تطور اللغتان الكبريتان في افريقيا: اللغة النيلية الصحراوية واللغة النيجر كردفانية.

وقد تناول الباحثون في التخصصات المختلفة دور منطقة غربي نهر النيل في السودان وفي افريقيا، وتوصلوا إلى نتائج أوضحت جوانب من تاريخ وتحركات السكان في العصور المبكرة. ولا يزال الكثير في انتظار الباحثين في التخصصات المختلفة مثل علم اللغة التاريخي وعلم السلالات الجينية وعلم تاريخ المناخ وعلوم التاريخ والأثار والجغرافيا والثقافة لرسم الخريطة الجينية لسكان وتحركات سكان المنطقة عبر العصور.

اللغة الكوشية Cushitic

تنتمي اللغة الكوشية إلى اسرة اللغات الافريقية الآسيوية التي كانت تعرف باللغات الحامية السامية. ويُعتقد أنها انحدرت من لغة ظهرت في افريقيا أو آسيا قبل ظهور اللغة المصرية القديمة واللغة الأكدية. لم يتفق الباحثون على الموطن الأول الذي نشأت فيه اللغة الافريقية الآسيوية الأولى proto-Afro-Asiatic يرى أصحاب الرأي الذي يقول بالنشأة الافبيقية – أنها نشأت في منطقة الصحراء الكبرى بين مرتفعات تبستي في شمال دولة تشاد أونشأت بالقرب من القرن الافريقي نحو 18000 سنة مضت. (Holt) وهذا التقدير يجعل نشأتها قبل عصر الهلوسين حيث كانت منطقة ما بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي شديدة الجفاف ومتصحرة، بينما كان ساحل البحر الأحمر الجنوبي الغربي كان بمناخ البحر المتوسط مما هيأ سبل الحياة المبكرة. (Frajzyngier; Holt)

وتضم اللغة الافريقية الآسيوية اللغة المصرية القديمة التي انقرضت، واللغة الجعزية Ge’ez التي لا زالت مستخدمة في نطاق ضيق في الكنيسة الأرثوذكسية في اثيوبيا وأرتريا. وتعتبر اللغة الجعزية حية في لغة التجري الحالية (ادريس إبراهيم جميل ص 161 – 165)

وتتكون اللغات الحية من اللغات الافريقية الآسيوية من خمس مجموعات هي: 1/ اللغة الكوشية يتخاطب بها البجة والأرومو والصوماليين والسيدامو والعفر والبلين والساهو. 2/ اللغة السامية: من لغاتها العربية والعبرية والأمهرية والتجري والتجرنيا. 3/ اللغة التشادية: تتضمن عدد كبير من اللغات منتشرة تشاد والنيجر وشمال الكمرون وشمال نيجريا ومن أشهر لغاتها لغة الهوسا. 4/ اللغة الأمازيغية (البربرية) لغات سكان شمال افريقيا. 5/ لغة أوموتك Omotic يتخاطب بها في جنوب غرب اثيوبيا. (Moas, p 342)

واللغة الكوشية الأولى Proto-Cushitic نشأت في وقت مبكر هي وأخواتها اللغات المصرية القديمة والتشادية والأوموتك بين الألفين التاسع والثامن قبل الميلاد. وتتكون اللغة الكوشية من أكثر من 30 لغة منتشرة في شمال وشرق افريقيا. وتنقسم إلى خمس مجموعات هي: مجموعة البجة ومجموعة الأجاو منها لغتي البلين والفلاشا ومجموعة مناطق المرتفعة ومجموعة المناطق المنخفضة ومنها لغات العفر والصومال والأرومو ومجموعة المناطق الجنوبية. (Appleyard; Gragg)

وينبغي ملاحظة أنه لا علاقة لكلمة Cush التي تكتب بالحرف “C” بكلمة كوش Kush التي تكتب بالحرف K وتدل على مملكة كوش التي نشأت في كرمة، فلغة مملكة كرمة ليست كوشية بل نيلية صحراوية.

ودلت الكشوفات الآثارية الحديثة أوضحت أن لغة البجة تنتمي إلى لغات المدجاي والبليميين أسلاف البجة. فقد تم العثور على وجود لغة المدجاي في شكل أسماء شخصية وجمل في الآثار المصرية في وقت مبكر ربما في الألف الرابع والعشرين فبل الميلاد. (Britanica; Vanhove; Cooper, p 13- 14)

المدجاي هم السكان القدماء لبلاد البجة، وكانت مواطنهم تمتد شمالاً داخل حدود مصر الحالية. وقد ورد اسمهم في مراجع التاريخ القديم بأشكال مختلفة مثل مِجا و مِجاو و مِجاي و مِدجاي و مِدجو . و مِزا و مِزوي و مِزاوي و مِازوي . ويلاحظ أن أسمي مِجا ومِزا قريبتا الشبة مما يوحي برجوعهما إلى أصل واحد وهو «مِجا». (سليم حسن، المرجع السابق، ص 34 و45 و47 و62 و89 و128 175 وسامية بشير دفع الله، تاريخ الحضارات السودانية القديمة ص 123 و259 – 260 ومحمد ابراهيم بكر، تاريخ السودان القديم ص 182 A. J. Arkell, A History of the Sudan p 42.)

وظهر اسم المدجاي (المزا) في الآثار المصرية في النصف الأول من الألف الثالث قبل المسلاد. ولم يكن وجودهم منحصرا في الصحراء فقط بل كان لهم وجود ظاهر على النيل في مصر وشمال السودان، ولعبوا دوراً بارزاً في الحيت الاجتماعية والعسكرية في مصر الفرعونية. للمزيد من المعلومات عنهم أنظر: (أحمد الياس حسين، 2018أ ص 198 – 200 وأحمد الياس حسين 2018 ب ص 36 – 40)

ذكر سليم حسن عميد الآثاريين المصريين الأسبق أن كثيراً من علماء الآثار «أخذوا في توحيد كلمة مجا أو مزا باسم قبيلة بجا، وهذا التوحيد قد اعترف به إدوارد مير والأستاذ زيتة والأستاذ كيس (سليم حسن ص 41، 50)

أول ظهور للبليميين في آثار الأسرة المصرية السادسة في القرنين 20 – 18 ق م. (Vanhove) والبليميون أحد أسلاف البجة كانوا مستقرين في المناطق الواقعة جنوب وشمال أسوان وأسسوا مملكة على النيل امتدت في الصحراء الشرقية حتى البحر الأحمر. وكان البليميون حلفاء للمرويين، وحاربوا الرومان بالتحالف مع الملكة زنوبيا (الزباء) ملكة تدمر. للمرد عنهم أنظ: (مصطفي محمد مسعد 1960، ص وأحمد الياس حسين 2018أ، ص 206 – 238)

فلغة البجة الحالية انحدرت من لغات أسلاف البجة (المدجاي) الذين عاشوا في المنطقة منذ النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. ومتحدثي لغة البجة (البداويت) في السودان هم: الهدندوة والأمارأر والبشاريين والحلنقة.

شارك الدراسة