حين تصبح الجامعة شريكاً للمجتمع.. دروس من كتاب المساءلة الاجتماعية لكليات الطب في السودان

Admin 2 أغسطس، 2025 110

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد

اختصاصي تحليل بيانات وخبير إحصاء – عضو هيئة تدريس بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت

• مع تسارع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان بشكل غير مسبوق، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي، وكليات الطب على وجه الخصوص، أن تسهم في تخفيف وطأة هذه الأزمات وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع؟ لم يعد دور الجامعة السودانية مقتصراً على إعداد الخريجين وتخريج الدفعات عاماً بعد عام، بل أصبح من الضروري أن تتحول إلى شريك حقيقي للمجتمع، يضع قضاياه الصحية والإنسانية في قلب أولوياته.

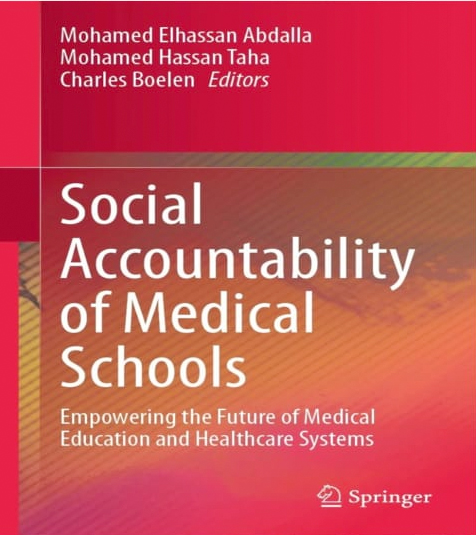

وفي هذا السياق، يأتي الحديث عن (المساءلة الاجتماعية لكليات الطب) كخطوة ضرورية لإعادة تعريف الدور التقليدي لهذه المؤسسات. وهذا هو جوهر الكتاب المتميز الذي حرره كل من الدكتور محمد الحسن عبد الله، والدكتور محمد حسن طه، والبروفيسور تشارلز بولين، والذي صدر عن دار النشر العالمية المعروفة (Springer Nature)، فالكتاب يمثل دعوة صريحة لإعادة النظر في العلاقة بين كليات الطب والمجتمع، بحيث لا تكتفي هذه المؤسسات بتدريس العلوم الطبية في القاعات والمختبرات، بل تنخرط بشكلٍ مباشر في مواجهة التحديات الصحية الحقيقية التي يعيشها المواطن السوداني.

إن هذه الفلسفة تكتسب أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ فالسودان يعاني من انهيار في البنية التحتية الصحية، وهجرة واسعة للأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وغيابٍ واضحٍ للمواءمة بين مخرجات التعليم الطبي واحتياجات النظام الصحي. تشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من (70%) من المرافق الصحية خارج العاصمة تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية المؤهلة، في وقتٍ تتفاقم فيه الأوبئة والأمراض المزمنة، وتتراجع قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية. وفي ظل هذه المعطيات، يصبح الحديث عن المساءلة الاجتماعية بمثابة بوابة لإحياء دور كليات الطب كمحرك رئيسي للتنمية الصحية والاجتماعية.

إن الكتاب لا يقدم مجرد تنظير أكاديمي، بل يطرح رؤية عملية متكاملة تجعل كليات الطب مسؤولة أمام المجتمع الذي تموَّل من موارده وتعمل في بيئته. وهو يضع أُطراً واضحة لربط التعليم الطبي بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، سواء عبر توجيه المناهج نحو المشكلات الصحية الأكثر إلحاحاً، أو عبر تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي ينعكس مباشرة على السياسات الصحية. هذه الرؤية لا تمثل ترفاً فكرياً للسودان في ظل أزماته الراهنة، بل هي ضرورة وجودية تضع الجامعات الطبية في قلب مشروع الإصلاح الوطني.

الجامعات السودانية: فرصة لتعزيز ارتباطها بالمجتمع

ما يطرحه الكتاب من رؤى يمكن أن يكون نقطة انطلاق حقيقية لتغيير المنظومة الطبية في السودان. فالجامعات الطبية ليست مجرد مراكز للتدريس أو منح الشهادات، بل ينبغي أن تتحول إلى منصات فاعلة توجه المعرفة والبحث العلمي بشكل مباشر نحو أولويات المجتمع الصحية والاجتماعية. في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان من أزمات سياسية واقتصادية وانهيار في البنية التحتية الصحية، باتت الحاجة أكثر إلحاحًا لإعادة صياغة دور الجامعات لتصبح شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح الوطني. وأول وأهم خطوة في هذا الاتجاه هي إعادة تصميم المناهج الطبية بما يتوافق مع التحديات الصحية المحلية. فبدلاً من الاعتماد الكامل على المناهج التقليدية المتبعة في السابق يجب أن تحظى الأمراض الناشئة حديثاً بالاضافة الى الأمراض المتوطنة مثل الملاريا، وحمى الضنك، والأمراض الطفيلية بمساحات واسعة من الدراسة. كما يجب أن تتناول المقررات بشكل معمق مشاكل سوء التغذية، وصحة الأم والطفل، والرعاية الصحية الأولية في المناطق الطرفية، لأن هذه القضايا تمثل التحدي الأكبر للنظام الصحي السوداني اليوم.

كذلك يجب التركيز على تطوير مهارات الطلاب في الوقاية الصحية والتثقيف المجتمعي، فالطبيب لا يجب أن يكون فقط ممارساً للطب العلاجي داخل المستشفى، بل ينبغي أن يكون قادراً على التواصل مع المجتمعات المحلية، وتقديم رسائل توعوية تعزز السلوكيات الصحية السليمة وتحد من انتشار الأمراض. ويمكن تضمين ذلك من خلال مقررات متخصصة في الصحة العامة، وإدارة الكوارث الصحية، والعمل الميداني المجتمعي. أما فيما يتعلق بالتعليم السريري، فإن ربط التدريب الميداني بالمجتمعات المحلية يمكن أن يحدث فارقاً جوهرياً في نوعية الأطباء الذين تخرجهم الجامعات السودانية. هذه الخطوة لا تساهم فقط في سد فجوة الخدمات الطبية في تلك المناطق خلال فترة تدريب الطلاب، بل تمنحهم أيضاً خبرات عملية حقيقية في بيئات معقدة تعاني من شح الموارد الطبية. ونتيجة لذلك، يكتسب الطالب مهارات واسعة في التعامل مع مختلف الحالات الطبية في ظروف غير مثالية، وهو ما يزيد من جاهزيته المهنية ويخلق لديه إحساساً عميقاً بالمسؤولية الاجتماعية.

إن هذا النموذج يسهم في تعزيز الانتماء للمجتمعات المهمشة التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية، فمن خلاله يمكن للجامعات السودانية أن تضع برامج مجتمعية مستمرة تربط بين التعليم والخدمة. على سبيل المثال، يمكن إنشاء عيادات متنقلة يديرها الطلاب تحت إشراف أساتذتهم، تقدم خدمات وقائية وعلاجية أساسية للمناطق النائية بشكل دوري. مثل هذه المبادرات تجعل المجتمع شريكاً فعلياً في العملية التعليمية، وتتيح للطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه بشكل مباشر مع المرضى.

من المهم جداً أن تتبنى الجامعات سياسات واضحة لتشجيع البحث العلمي الميداني المرتبط بالمجتمع. فيمكن للطلاب والباحثين إجراء دراسات وبحوث حول أسباب انتشار الأمراض المحلية، أو فعالية برامج التوعية الصحية، أو العقبات التي تواجه تقديم الرعاية في المناطق الطرفية. هذه الأبحاث، إذا تم توجيهها جيداً، يمكنها أن تقدم حلولاً عملية وتوصيات لصناع القرار لتحسين الخدمات الصحية وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. بهذه الإصلاحات المتكاملة يمكن للجامعات السودانية أن تتحول من مؤسسات أكاديمية منعزلة إلى منصات قيادية تقود جهود تحسين الصحة العامة والتنمية المجتمعية. وهذا هو جوهر ما دعا إليه الكتاب في رؤيته للمساءلة الاجتماعية: أن تكون كليات الطب في قلب المجتمع، تستمع له وتستجيب لاحتياجاته الحقيقية.

البحث العلمي كركيزة للإصلاح الصحي في السودان

لا يمكن لأي نظام صحي أن ينهض دون قاعدة صلبة من البحث العلمي، فهو الأداة التي تكشف المشكلات الصحية وتقدم الأدلة اللازمة لصناع القرار في التخطيط والسياسات. في السودان، تعاني الأبحاث الطبية الجامعية فجوة كبيرة عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع، إذ تظل غالبية الأبحاث حبيسة الأدراج أو موجهة لأغراض الترقية الأكاديمية دون أثر ملموس على الخدمات الصحية. ويرجع ذلك إلى ضعف التمويل الذي لا يتجاوز (0.1%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط (2%) في الدول المتقدمة، إضافة إلى نقص المختبرات والبنية التحتية وضعف فرص التدريب في البحث الميداني.

يمكن معالجة هذا الخلل من خلال إعادة توجيه بوصلات البحث العلمي نحو أولويات المجتمع السوداني. يتطلب ذلك تركيز الأبحاث على القضايا الصحية الأكثر إلحاحاً مثل الأمراض المتوطنة (الملاريا، التيفوئيد)، وسوء التغذية، وصحة الأم والطفل، مع تطوير حلول منخفضة التكلفة للرعاية الصحية في المناطق الطرفية مثل أدوات التشخيص السريع وآليات توزيع الأدوية.

كما ينبغي توسعة وزيادة مستوى الشراكات بين الجامعات ووزارات الصحة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لتأمين التمويل وتبادل الخبرات، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة لرصد الأوبئة ووضع خطط الاستجابة السريعة. وتبرز أهمية تشجيع الأبحاث متعددة التخصصات التي تجمع الأطباء والمهندسين وخبراء الصحة العامة وعلماء البيانات لتقديم حلول مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد انتشار الأمراض.

من الضروري أيضاً إشراك الطلاب في فرق بحثية ميدانية منذ سنوات الدراسة الأولى لتعزيز مهاراتهم ومسؤوليتهم المجتمعية. وأخيراً، يجب إنشاء وحدات لنقل المعرفة تقوم بتبسيط نتائج الأبحاث لصناع القرار وربطها بالسياسات والبرامج العملية.

إن تطبيق هذه الاستراتيجيات سيحول البحث العلمي من نشاط أكاديمي محدود إلى قوة حقيقية لإصلاح النظام الصحي وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية. وهو ما يجسد فلسفة المساءلة الاجتماعية التي ينادي بها الكتاب: أن تكون الجامعات مسؤولة أمام المجتمع بما تنتجه من معرفة تخدم حياة الناس وتلبي احتياجاتهم.

تحديات واقعية تحتاج إرادة جماعية

تواجه كليات الطب السودانية تحديات معقدة ومتعددة تعيق تطبيق فلسفة المساءلة الاجتماعية التي ينادي بها كتاب (Social Accountability of Medical Schools) . أول هذه التحديات هو ضعف التمويل المخصص للتعليم الطبي والبحث العلمي. إذ تعتمد معظم الجامعات على ميزانيات محدودة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من رواتب وأدوات تعليمية، فضلاً عن الاستثمار في تطوير المناهج أو تجهيز المختبرات. على سبيل المثال، اضطرت الجامعات السودانية ومن ضمنها جامعتي الجزيرة والخرطوم في السنوات الأخيرة إلى تقليص الأبحاث الميدانية بسبب نقص التمويل والدعم اللوجستي، ما أثر على قدرتها في تنفيذ برامج تربط الجامعة بالمجتمع.

التحدي الثاني يتمثل في هجرة الكوادر الأكاديمية والطبية المؤهلة إلى الخارج، خاصة لدول الخليج وأوروبا وحتى افريقيا مع الظروف القاهرة بسبب الحرب أو حتى ما قبل الحرب، بحثاً عن ظروف عمل أفضل واستقرار وأخيراً الأمان الذي أصبح منعدماص بسبب الحرب. إن هذا النزيف البشري أوجد فجوة كبيرة في الإشراف الأكاديمي والتدريب العملي، وستكون له انعكاسات خطيرة بعد الحرب، مما يحد من قدرة الجامعات على إدخال تغييرات جذرية في المناهج أو إطلاق برامج جديدة. أما التحدي الثالث فيرتبط بضعف البنية التحتية التعليمية والصحية، وانهيارها التام على مستوى السودان نتيجة لحرب لم ترحم منشآت أو ماكينات أو حتى نوافذ وأبواب. كثير من الكليات ستعمل في مبانٍ غير مؤهلة وتفتقر إلى مختبرات حديثة أو مستشفيات جامعية مجهزة، وربما سيضطر الطلاب إلى السفر إلى أماكن بها استقرار كالولايات الآمنة للتدريب السريري، ويتفتقدون بذلك التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية التي يفترض أن يخدموها لاحقاً.

وهناك تحدي خفي آخر يرتبط بضعف ثقافة العمل المشترك بين الجامعات والقطاعات الأخرى. إذ تعمل معظم الكليات بمعزل عن وزارات الصحة أو الهيئات المحلية، ما يؤدي إلى تكرار الجهود أو تنفيذ مبادرات لا تتماشى مع السياسات الصحية الوطنية. الكتاب يقدّم أمثلة ملهمة من تجارب دول أخرى توضح كيف يمكن للجامعات أن تتحول إلى منصات للتخطيط الصحي على مستوى الدولة، من خلال إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولويات البحث والتعليم. إن تجاوز هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية قوية، واستثماراً حقيقياً في التعليم الطبي كركيزة أساسية لإصلاح النظام الصحي. فالجامعات لا تستطيع وحدها سد الفجوة، لكنها إذا حصلت على الدعم اللازم -مالياً ولوجستياً- يمكنها أن تصبح شريكاً فاعلاً في إنقاذ القطاع الصحي السوداني، تماماً كما ينادي الكتاب. إن تحويل فلسفة المساءلة الاجتماعية إلى واقع ملموس سيكون الخطوة الأهم نحو بناء كليات طب قادرة على خدمة المجتمع السوداني في أصعب الظروف.

لم يأتِ كتاب (المساءلة الاجتماعية لكليات الطب، 2025) كمرجع أكاديمي تقليدي، بل كصرخة وطن لإعادة بناء النظام الصحي من جذوره. مؤلفوه الثلاثة – محمد الحسن عبد الله، محمد حسن طه، وتشارلز بولين – صاغوا خارطة طريق عملية تحول كليات الطب إلى قلاع للعدالة الصحية. رؤيتهم ترتكز على مفهوم جريء: (لا مكان للعزلة الأبراج العاجية حين يعاني المجتمع).

دعوة ملهمة لتجديد التعليم الطبي في السودان: نحو مساءلة اجتماعية فاعلة

صياغة المناهج لمواجهة تحديات السودان الصحية الحقيقية:

إن الخطوة الأولى تبدأ بإعادة صياغة المناهج لمواجهة تحديات السودان الصحية الحقيقية المتمثلة في الأمراض المعدية، صحة الأم والطفل، والأمراض الناشئة، وآثار النزاعات على الصحة النفسية. نجاح تجربة كلية طب الجزيرة – حيث يقضي الطلاب ربع تدريبهم في القرى النائية – يثبت أن دمج التعليم بالمجتمع ليس خياراً بل ضرورة. الأطباء الجدد يجب أن يتخرجوا وهم يحملون مهارات التشخيص الطبي وتحليل السياق الاجتماعي في آنٍ واحد.

ضرورة التدريب الميداني: حيث تصنع القيم الإنسانية

يجب توسيع نطاق التدريب في المناطق الطرفية في السودان (دارفور، كردفان، شرق السودان) ليس مجرد تدريب عملي، بل ورشة لبناء الإنسانية. نموذج «العيادات المتنقلة» – الذي نجح في السعودية – يمكن أن يكون حلاً ثورياً يجمع بين تقديم الخدمات وتوعية المجتمع. المعادلة بسيطة هنا: (30%) من تقييم الطلاب يجب أن يرتبط بتأثيرهم المباشر في تحسين حياة الناس.

تمويل البحث: شراكات من أجل الحياة

إنشاء صندوق وطني للبحث التطبيقي – بتمويل مشترك (حكومي/قطاع خاص/منظمات دولية) – سيدفع ببحوث تركز على حلول ملموسة. الأطروحات العلمية يجب أن تخرج من مختبرات الجامعات إلى أرض المعاناة اليومية، مستهدفةً ابتكارات منخفضة التكلفة وأنظمة صحية تتحدى المستحيل.

شراكات عالمية: جسور من الخبرة

توأمة كليات الطب السودانية مع جامعات رائدة (مثل ليمريك الأيرلندية وماستريخت الهولندية) ستفتح نوافذ على تجارب عالمية. برامج تبادل الأساتذة والطلاب – خاصة مع دول تواجه تحديات مشابهة كمصر وجنوب أفريقيا – ستخلق شبكة تضامن معرفي تُسرع عملية التحول.

الحوار المجتمعي: عندما يصبح المواطن مراجعاً

إنشاء (مجالس صحية محلية) في كل منطقة – يسيطر عليها ممثلو المرضى بنسبة 50% – هو جوهر المساءلة الحقيقية. هذه المجالس ستحدد الأولويات الصحية وتقيم أداء الكليات عبر مؤشرات واضحة، مثل: نسبة الخريجين العاملين بالمناطق المحرومة، تحسن مؤشرات الصحة العامة كوفيات الأمهات، ورضا المجتمع الذي يتم قياسه باستبيانات دورية.

التحديات ليست جدراناً بل سلالم:

نعلم أن مقاومة التغيير الأكاديمي ونقص التمويل والعقبات السياسية موجودة، لكن التاريخ يثبت أن الإرادة تصنع المعجزات. دراسة حديثة أظهرت أن 82% من الطلاب المشاركين في العمل المجتمعي يطورون وعياً حاداً بالمسؤولية الاجتماعية – هذه الأرقام ليست أمنيات بل براهين!

اللحظة الحاسمة: ماذا لو…؟

لنتخيل جميعاً الآن وبالرغم من كل هذا الدمار والخراب: كليات طب سودانية تخرج أطباء «خمسة نجوم» – كما تصفهم منظمة الصحة العالمية – يجمعون بين التميز السريري والالتزام المجتمعي. تخيلوا بحوثاً تحوّل الأطروحات إلى حلول تنقذ أرواحاً في أقاصي البلاد. هذا ليس حلماً، بل مشروع وطن يمكن بدؤه الآن: بانطلاق مؤتمر وطني في سوداننا الحبيب في دسمبر 2025 يجمع صناع القرار، ثم تجربة (مختبر المساءلة الاجتماعية) في 3 كليات رائدة بجامعات سودانية وارشح جامعة الجزيرة كاحداها بحكم معرفتي اللصيقة بها وبرسالتها.

إن المساءلة الاجتماعية ليست نشاطاً هامشياً، بل هي نبض الكلية الطبية (كما يقول الكتاب)،

إن السودان الذي قدّم أول كلية طب في أفريقيا (1903) قادر على كتابة فصل جديد في تاريخ التعليم الطبي. المسؤولية تاريخية، اللحظة ملائمة، والأمل لا ينتظر.

شارك المقال