الشاعر والناقد المغربي إدريس زايدى: الشعر والفلسفة توأمان يخضعان للتأمل والسؤال

Admin 9 أغسطس، 2025 548

حوار: محمد نجيب محمد علي

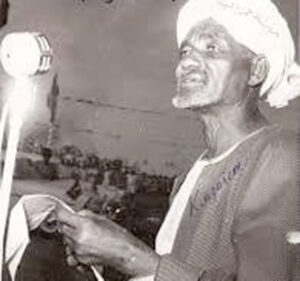

• يرسم الشاعر والناقد المغربي الأستاذ إدريس زايدى ،صورة مكتملة للشعر الأصيل وعنده يستيقظ ويتنفس الشعر ويحاصرك بجماله وجمالياته وتجليات الوعي بالقصيدة وحيزها الكبير داخل الوجدان والعقل العربي . يمضي زايدي فى مشروعه الشعري والنقدي بثبات يلتزم ثبات القصيدة والتمتع بشعر امرىء القيس والنابغة وعمرو بن كلثوم والمتنبي وحسان بن ثابت ، فى رحلة زايدي مع القصيدة يكتشف مع أستاذه البروفيسور عبد الله الطيب وراثتهما اللغة والنقد والشعر والتاريخ وأن هذا الطريق إلى الشعر العربي بمثابة كشف واكتشاف للمجموع والذات .

• على فترات زمنية طويلة ظل الشعر العربي يمثل أدوات إعلامية تنطلق وترسل والقصد متلقي بعينه، ومع العصور الحديثة ،لعب دوره في تنوير ووعي الإنسان العربي، ما هي أسباب تأخر الشعر في الراهن عن موقعه في الصدارة وأين تكمن العلة؟

– من سوء حظ الثقافة العربية أن تعيش اضطرابات قوية. ومن دواعي الشعور بنوع من الإحباط ذلك الفهم السيء لدور الثقافة عبر فترات من التاريخ. ليس لأن الإنسان يعيش خارجها، وإنما عدم استثمار الفعل في تحديد معنى الثقافة حين تخرج عن مبدإ التطور الطبيعي لها، والذي يحقق نوعا من التوافق الفطري في التعامل مع الطبيعة بصيغها المختلفة.

إن الشعر لغة الوجدان عبر العصور، يقيس علاقاته حسب التفاعل بين الذات والوضع الذي تكون عليه، يستجيب لانفعالها وتفاعلها مع القضايا التي تحدد الوجود الفعلي، يساير حوادث الأيام ونوازلها، لما كان كذلك، كانت القصيدة عنصرا يتكيف وفق منظور بسيط بساطة الحياة الاجتماعية والتقاليد والأعراف والنظم التي ينتظم الفرد تحتها. ذلك كان ديدن الشعر والشعراء، ووسيلة تعبيرية بنَتْ الروح الإنسانية منذ القدم، وما شذ عنها الشعر العربي عبر تاريخ طويل، بتحولاته التي أثرت في نموه وتطوره. لكن مع مرور الوقت سيعرف العالم انفجارات معرفية من طبيعة أخرى أقل ما يقال عنها ثورة العقل مقابل الوجدان. وكأن لذلك تأثير على علاقة الشعر بتلقيه، فأمسى الشعر لغة مجالات عدة في الأدب، ولم يعد يحمل تأثيره كعنصر مستقل بدوره في خلخلة الوعي، لما تميز به كديوان العرب. ناهيك عن دخوله مغامرة التحديث مع زمن الحداثة وما بعدها. والحكم بتأخر الشعر ينطبق على خلفيات النظر إليه، فحين تنطلق الثقافة من فكرة صناعة الرأي العام ويصبح تكرار الحكم على مجال إبداعي بالتخلف يكون له تأثير في المتلقي حتى يسلم به ، وهذا أقوى سبب ما يزال يحدد ثقافتنا العربية رغم انفلاتات من حين لآخر لدراسات وأبحاث تؤكد أهمية الشعر في تشكيل وعي عربي جديد.

• الشعر كشف واكتشاف ورؤية، ومع غياب المنابر العامة إلا من مهرجانات عربية حافظت على التواصل مع المتلقي .هل للعصر المعولم الدور في تغيير صورة الشعر في عين المتلقي؟

– صحيح أن الشعر هو لغة الكشف والبوح والتأمل والرؤيا، هو لغة تجعل من السؤال بابا للسفر نحو آخر جغرافيا النظر. وفي سفره يصنع بيتا صافي الرحاب. هو بناء المهدم وهدم البناء. سفر بين الكتابة والمحو، فلا تقوى القصيدة أن تمثله إلا خارجها لتحقق امتدادها . إنها الرحلة التي لن تكتمل. لذلك تسعى القصيدة أن تعيش رحلتها عبر الذات لتقول للمتلقي أكملِ الرحلة. فكانت اللقاءات والمهرجانات ملتقى الشعراء في الترحال. وكأن المتلقي هو أول من يخرج من القصيدة كما دخلها أول مرة. وليمتد الشعر فيه كمتلق إيجابي، يغري نفسه بالبحث المضني عن وسيلة تخلصه من قلق المعنى الثاوي في مكان ما، هبه الذات والآخر، أو اللغة في تجلياتها وتخومها. ولحسن الأقدار، صارت اللقاءات والمهرجانات بمعناها الثقافي، في البلاد العربية، وسيلة دفاعية تعوض محدودية اشتغال المنابر الرسمية التي تنظر إلى الثقافة الشعرية كأداة لتطويع الذوق وتوسيع دائرة الجمال الروحي.

أما عن العولمة فقد فتحت المجال للتعبير الواسع لفئات اجتماعية متنوعة، أذكر المرأة العربية التي كانت إلى وقت قريب أداة مادية لا روح لها خارج الوظيفة الطبيعية كالإنجاب وتغطية أمور البيت. بحيث انتقلت من مجرد المتلقي السلبي إلى الإيجابي، من خلال دخولها تجربة الكتابة. وهذا يكفي للحكم على دور العولمة خارج الحكم عن طبيعة الإبداعات التي يغلب عليها الكم أكثر من الكيف. وذلك قدر كل ثقافة تعيش في ظل ثقافة رسمية مرتبطة بالسياسي، الذي ينظر إلى الشعر كمحرض على التغيير، من خلال تطوير الذوق وتنمية الوعي بمفهوم الجمال ودوره في بناء المجتمعات. ومهما كثرت معيقات انتشار الشعر، فإن المتلقي النوعي كما تبين المهرجانات واللقاءات يدل على أن علاقة التواصل تفوق كل أشكال الحصار…

• يقول بعض النقاد ان العصر بتعقيداته واسئلته ،يحتاج إلى الشعر والفلسفة معاً، وان قراءة الشعر فلسفياً ،ليست سهلة، وان تفكيك رموزه تبعد الشعر عن موقعه المباشر مع الجمهور؟

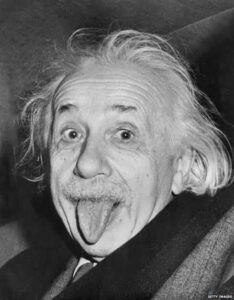

– الشعر والفلسفة توأمان منذ القدم، يكفي أنهما يخضعان للتأمل والسؤال .ولا يكون السؤال بغير البحث عن أجوبة استشرافية، لا يمكن أن تكون من جنس السؤال والواقع. بمعنى أن الشعر والفلسفة ينظران إلى واقع جديد، من خلال استنبات السؤال على السؤال، سؤال الأبدية. فالشعر هو تأسيس للوجود عن طريق اللغة، والفلسفة سؤال عنه . فكلاهما بحث قلق عن معنى لحقيقة هذا الوجود، فهي جمالية في الشعر وبرهانية في الفلسفة. ولذلك انتقد سقراط في جمهوريته شعراء التراجيديا الذين ينغمسون في وصف الحياة وتعذيب الإنسان ، فيحظر الشعر القائم على المحاكاة باعتبارها تزعج السامع.

إن الشعر حين يقرأ فلسفيا يجدد أسئلته، لأن اللغة أكبر مما تحدّه الفلسفة أو الشعر. لذا يغدو البحث عن الدلالة بمثابة تفكيك أبنية الدوال في امتداداتها الأفقية والعمودية عبر تاريخ الاستعمال. فمهما كان موقع النص الشعري له وقعه في المتلقي كما تحدده عقدة القراءة والاستماع، والتي تتشكل عبر مراقي التقبل التي تسهم في تكونه، من خلال لغة يحكمها تاريخ المجاز والإيقاع الموسيقي وغيرهما… فارتباط الشعر بالفلسفة هو من طبيعة فكرية واحدة، هي طبيعة الاغتراب الذي يشعر به كلٌّ من الشاعر والفيلسوف. وأن لذة التلقي تكمن في البحث خارج السؤال، حيث تتسع الرؤيا وتضيق العبارة، وفي ذلك كان الشعر والفلسفة لا يقدمان أجوبة جاهزة للجمهور لأنهما لا يملكانها، لأن الحقيقة موزعة في الفهم ، ويكفيهما أن يشيّدا بالسؤال غموضا في الدلالة لتحيا الفكرة والقصيدة.

• أحد اكثر الأسئلة المطروحة في ساحة الشعر عن موقع القصيدة العمودية ،لماذا ظلت هذه القصيدة الأكثر رواجاً وقابلية للحياة؟

– سؤال على كثير من الاستحياء. فموقع القصيدة ثابت ثبات التمتع بشعر امرئ القيس والنابغة وعمرو بن كلثوم وحسان بن ثابت والمتنبي وأبي تمام وشعراء الأندلس وهلم شعرا… وأن تستمر القصيدة في إثارة إعجاب المتلقي في عصرنا الحاضر خير دليل على ذلك التشبث بواحد من أعرق أصول الأدب العربي، هو القصيدة الخليلية التي مهما حاول المغرضون، فلن يستطيعوا إلغاءها باسم الحداثة أو التحديث . وهي حية حياة اللغة العربية التي لم يغيرها فعل الزمن. فإذا كانت لغة الغرب قد تعاورها التبدل والتغير، فإن العودة إلى أشعار اليونان التي اعتبروها فخرا وإرثا يشير إلى أن ثقافة العصر لم تتجاوز في عمقها العلاقة الشكلية التي تعكسها التحولات في الكتابة الشعرية من خلال قصيدة النثر، والتي جعلها الغرب وجها للحداثة الشعرية، قد تعكس الحياة العامة في السياسة والاقتصاد وثقافة المجتمع في الغرب، لكن لم يحصل في بلداننا العربية ما ينبئ بتطور، يسمح بترويج واع لها، رغم أن كثيرا من حملة الحداثة مشرقا ومغربا جعلوا لها حضورا ، في نفس العربي الذي يعرف تناقضا وجدانيا، بين القصيدة والشعر الحديث. وقد ساهم الانكسار الوجداني في ضياع الاختيار وتشكيل ذائقة جديدة تميل للحداثة الشعرية .هكذا لم تكفّ القصيدة العمودية من الحضور في المحافل الأدبية، بل تنظر إلى باقي أشكال التعبير الشعري سواء قصيدة التفعيلة أو النثرية، نظرة مَن يحافظ على مملكة اللغة كمكون أساس تحمل موسيقاها وصيغها التي لا يسعف المقام لذكر مشتقاتها وأبنيتها، فقط يرى الإنسان العربي في القصيدة تاريخه ومجده وهويته المهددة.

• مدارس شعرية عربية في العصر الحديث لعبت دوراً رائداً في الحفاظ على الشعر ووضع في مكانه. برأيك لماذا اختفت هذه المدارس وتحولت إلى تاريخ يسرد ومواقف تعاد ثم تنسى؟

– قد لا يختلف اثنان في أننا تعلمنا في مدارسنا وجامعاتنا تاريخ الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا الحالي. ووقفنا على دور الشعر في القبيلة، ووقفنا على التحولات التي عرفها الشعر في عصر الإسلام وعصر العباسيين والأندلسيين وعند المتصوفة، وعرفنا تنوع الكتابة النثرية والرسائل والمقامات وغيرها من أشكال التعبير ، وقفنا على تأثير جمال الصورة في المتلقي من خلال كتب النقد وأهل اللغة وغيرهم … كل ذلك لم يُنس النهضة العربية أن تعود لتؤسس عصرا جديدا من خلال إحياء النموذج الذي تراه في شعر السابقين. وإن كان المبدأ هو ربط التاريخ العربي بعضه ببعض، فإن ما عرفته البلاد العربية من احتلال واستعمار ، قد جعل من الفكر يعج بأسئلة النهضة، فأثيرت تساؤلات حول المقاومة والتجديد ، والبحث عن سبيل لذلك. فلم تكمل النهضة جوابها عن تأصيل الأدب والشعر حتى زاحمتها لعنة الغرب من خلال البعثات التي درست بأوروبا فحمّلوا الأدب العربي ما ليس من جنسه. وتكونت مدارس وتيارات من رومانسية وواقعية واشتراكية وغيرها. لقد كان مشروع النهضة موؤودا بعنف ، ما كان لأهل الديوان ولا أهل المهجر ولا أبولو إلاّ أن يستوعبوا ما يحدق بالثقافة العربية، فالتمسوا من الغرب آلياته الفكرية والفلسفية والأدبية فمنحوها مواجدهم وأخيلتهم وذاتيتهم، فمنهم مُمجد ومنهم مُمتعض ، ومن البعض من قاوم بإحياء أصول الأدب في الفقه والشريعة … هكذا استطاع حملة الحداثة بناء جسر لتجاوز التخلف المزدوج، يكمن في فهم الذات والآخر في نفس الوقت. وأصبحت المدارس الأدبية والشعرية مجالا لإعادة السؤال أو سردا لتاريخ الثقافة العربية .

• هل كانت مدرسة الديوان مدرسة بالمعنى الصحيح للمصطلح وكذلك أبولو؟

– حين نذكر مدرسة الديوان نذكر محمود العقاد وإلى جانبه عبد الرحمان شكري والمازني، ومعهم مقولة «إن الشعر وجدان» بما تحمله الكلمة من ذاتية تأملية، ، حيث اتسمت حركتهم بالتجديد في سياق ما ذهب إليه السابقون أمثال خليل مطران وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم. ومِن أسس هذه المدرسة تلك النزعة التي تجعل من الذات عالما حرا، إيمانا بأن الحرية هي باب الشعر، فمن خلالها تنبجس المشاعر والأحاسيس محلقة في عالم اللغة الوجدانية الخالصة. ولم يمنع ذلك من الجمع بين العاطفة والفكرة، حتى غدت المدرسة عنوانا لصراعات بين أقطاب المدرسة أو مع غيرهم في ما يتعلق بمفهوم الشعر وعلاقاته بالواقع من جهة أو بينه والذات من جهة أخرى. وكانت الحركة رومانسية بالأساس، ومنها انطلق سؤال التجديد في الشعر العربي. وستحمل جماعة أبولو هذا الدور على يد زكي أبي شادي الذي رأى في الشعر مجالا لتثوير الإبداع ، محاولا استقطاب كل الفئات التي تحمل هموم الشعر والشعراء ، وكيف يمكن الرقي بهما إبداعيا واجتماعيا

• كيف المواءمة بين مناهج النقد الحديثة في درس الشعر والحفاظ على بناه القديمة في الشكل؟

– أعتقد أن النقد في الشعر مجال خصب لتعرية المبنى والمعنى. وليس يقصر الحديث عن الأبنية الشكلية التي عرفها الشعر العربي منذ القدم ، مع المتصوفة والفلاسفة والموشحات الأندلسية وغيرها.

فإذا كان النقد القديم يقف عند البيت ودلالته التركيبية والتصويرية ومجازاته اللغوية، فإن النقد الحديث ينظر إلى القصيدة كوحدة كلية. وقد ذهب بعض النقاد إلى البحث في الوحدة العضوية ، لكن آخرون ومنهم عبد الله الطيب في مؤلفه «المرشد في فهم أشعار العرب» ينظر إلى مفهوم الوحدة النفسية، وهي التي ينتظم تحتها القول الشعري الصادر عن حالة نفسية واحدة ، قد يتوزعها أبيات القصيدة وأجزاؤها ، لكنها تشكل في مجملها وضعا لحال قبل وقع في القصيدة.

فصرامة المنهج النقدي الحديث لا يمنع من استحضار البلاغة التقليدية في تناول النص، بمعنى أن المناهج البنائية أو الاجتماعية أو السميائية وغيرها هي نتيجة أبحاث في اللغة، إذ أمست اللسانيات الحديثة غالبا ما تصطدم بعسر في تفكيك أبنية اللغة وصيغ تركيبها حين يتعلق الأمر بلغة الشعر. من هنا فالبحث في شكل القصيدة الشعرية هو عنصر من العناصر الأخرى للكتابة. ولعل الدراسات السميائية تجد في القصيدة الكاليغرافية والبياضات وعناوين المقاطع والحذف … ما يفسر أن مناهج النقد الحديثة بمفاهيمها المميزة قادرة على التفاعل مع كل أشكال التعبير في الأدب عامة والشعر خاصة…

• دارت معارك ادبية كثيرة بين رواد الأدب في العالم العربي ،وكان الشعر في المقدمة، وفي الراهن تجد معارك طابعها الشخصنة ،هل كان «السابقون» لنا اكثر جدية أم اختلف العصر وبذلك اختلفت اللغة وتناول القضايا، وهذه الحالة نجدها في كل مضارب الادب وليس حكراً على اهل الشعر ونقاده؟

– الأدب ذاك العصي على الاستيعاب. فهو فردي الإبداع اجتماعي المعنى. لذلك كان التأويل أحد أبواب نزع الخصومات في الأفهام. ومن حق كل واحد أن يفهم ويفسر حسب قدرته في حدود ما يسمح به التأويل. وفي معارك طه حسين وزكي مبارك ومعارك العقاد الأدبية عن شعر أحمد شوقي في ما أورده أنور الجندي أنه : « لم يفتح لقارئ واحد نهجا من الإحساس أوسع من نهجه، ولم يعلم أحدا كنه الحياة، ولا زين لأحد شيئا من صور الحياة»، في ذلك دليل على أن اختلاف الرؤية هي منتوج ثقافي مطبوع بالتعدد، وأن الذات الثقافية ملزمة أن تعير الشعر بمعيارها الخاص. كما نجد معارك أدبية ساخنة بين محمد بنيس وحسن طريبق على أعمدة الجرائد المغربية، خصومات استمرت طويلا في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ، حول قضية التقليد والتجديد. كانت معارك جادة تحتكم إلى مشروع فكري أدبي .

أما أن تكون المعارك خارج الإبداع فتلك معركة خاسرة ليست من طبيعة الإبداع، ولا يمكن أن يفيد في الأدب من يحول المعركة الأدبية إلى شخصية خاصة. لذلك كانت قضايا الأدب العربي الجادة، رهينة بالصراعات الفكرية القوية هدفها تكريس نظام معين في الفكر والكتابة. أما أن تتحول إلى قضية شخصية بفعل المجاملة أو إثبات الذات كما نراه في عصرنا الموبوء بقيمه المنحطة، فإن مجرى الأدب يتغير إلى سوء حال ، ولا يخدم الإبداع في شيء.

• استولى الشعر على مشهد الكتابة ووصل الى كل الفنون ولكنه تحول إلى جزء من مكوناتها في السرد واللغة الشعرية. برأيك هل يكتفي الشعر بهذا الدور كمحطة وصول الى اكتمال الصورة النهائية في مخيلة المتلقي؟

– إن ما يحير المبدع هو ذلك الشعور الضمني برغبته في كتابة غير مألوفة. وغير المألوف هو رحلة في ما وراء المقول ولغة الاستعمال العادية. وهذا الشعور هو من طبيعة التخييل الذي نجده في الشعر وفي الرواية والمسرح وغيرها من أشكال الكتابة الإبداعية. ولما تفرد الشعر بهذه الخصيصة تحاول باقي الفنون أن تنازعه باحتضانه، على غرار المسرحيات الشعرية والأراجيز النحوية ، وصولا إلى عصرنا الذي نتحدث فيه عن شعرية الرواية واللوحة الفنية، لتمس كل العناصر التي تدخل في بناء العمل الفني، كشعرية المكان والزمان وشعرية الألوان وغيرها. ولما كانت اللغة هي مرتع الشعرية في الشعر، فقد استلهم كثير من الكتابات عناصرها بحكم الجمال الذي يؤطرها، لدرجة تجاوزت الأسلوب إلى بث مقاطع الشعر في النص غير الشعري. ولعل واقع الإبداع العربي هو زمن الشعر بما يعني أنه يحمل في معناه أكثر من دليل على أننا نعيش مرحلة ترجمة الواقع شعريا، كما أسلفنا ذكره مما مسّ الوجدان العربي من تناقض وجداني ، نتج عنه الشعور بحالة انكسار عميقة من البحر إلى البحر. شعور لم تخل منه أية كتابة إبداعية التي لم تكتف بكشف الواقع قدر السفر في الذات كحاضنة لأسئلة الفهم حسب الميولات إلى شعرنة الواقع، والشعور بالتعالي عليه كواحد من أسباب ضمان الكينونة عن طريق إشراك المتلقي في فك طلاسمها. هكذا كان الشعر يحمل على عاتقه دور اختراق لكا مجالات الإبداع ، فنقول شعرية كذا وكذا على غرار شعرية القصيدة .

• لعب الشعر العربي المغربي دوراً رائداً في مسيرة الشعر العربي ولكن هذا الدور اخذ في الانخفاض منذ سنوات والسؤال عن الموقع والتأثير السابق واسباب خفوت الصوت؟

– الشعر المغربي كباقي الشعر في البلاد العربية. فبعد التساكن في نظام القصيدة العربية التي أحياها الإحيائيون في المشرق، ثم تحولت إلى قصيدة التفعيلة فقصيدة النثر التي حملت لواءها مجلة» شعر» ليوسف الخال ، لم يجد الشاعر المغربي إلا أن يتناقل موجات هذا التحول الذي أسست له الترجمات والاطلاع على أشعار الغرب. وقد كان الشعر العربي المغربي يعيش نفس الحال في تفاعله مع شعر نازك الملائكة والسياب ، وفي اطلاعه على أسئلة الشعر التي تحثه على الثورة والتمرد على الأنماط التقليدية من خلال أسئلة ذات مرجعية فكر اليسار في مجلة «أنفاس» لعبد اللطيف اللعبي ، و»آفاق» لاتحاد كتاب المغرب ، ومجلة» الثقافة الجديدة» لمحمد بنيس وغيرها من المنابر الإعلامية.

وقد تميز الشعر المغربي بهذه الثورة مع بداية عقد السبعينيات، بل وجد في ما وصله من أسئلة بابا للحداثة الشعرية، مع محمد السرغيني ومحمد الخمار الكنوني و أحمد المجاطي وأحمد بلبداوي وعبد اللطيف اللعبي ومحمد الواكرة وعلال الحجام وعبد الله راجع ومحمد بنيس ومحمد الأشعري والمهدي أخريف ومجمد الطوبي وغيرهم، حتى غدت القصيدة عنوانا لثقافة جديدة في الوسط الجامعي والطلابي، جمعت بين الشعر الفصيح والملحون والزجل ، ترجمتها الأغنية كمعبر لكل فئات المجتمع عبر مجموعة ناس الغيوان وغيرها …

لقد كانت حركة الشعر بالمغرب في تلك المرحلة نشيطة نشاط الشعور بالرغبة في التغيير وبناء مستقبل الثقافة المغربية، وقد كان لذلك تأثير على المستوى العربي كاستجابة لأسئلة الشعر التي كانت تؤرق الإنسان العربي. بحيث أسهم التواصل عبر المنابر الثقافية إلى توحيد الرؤية نحو صناعة مستقبل عربي شامل. لكن دخول الوطن العربي في فوضى الفكر الحداثي قلص من تجانسه، وضعف استيعاب مرحلة العولمة، بحيث انعكس التفكك على حال الشعر بظهور ألوان منه تُحسب على الكم لا الكيف…

• الجوائز العربية المهتمة بالشعر ونقد الشعر والأمثلة كثيرة كيف تنظر إليها ودورها في الحفاظ على الشعر العربي؟

– كلما ارتبط الشعر بالجائزة تشكل سؤال الشعر. إذ لا تكفي الجائزة أن تحدث في الشعر فارقا بين الثقافي والسياسي ما لم تصدر عن رؤية منهجية ثقافية عامة وهذه الرؤية المنهجية الثقافية نراها فى جوائز عديدة

• هل يعاني نقد الشعر العربي من ازمة مصطلح وكيفية تبيئته وفق مناهج النقد الحديثة ام الأمر في مجمله ازمة كتابة الشعر؟

– غالبا ما تُعلق الأزمات على المفهوم في النقد، وكيفية اشتغاله في النص. فالأزمة ليست أزمة مفهوم وإنما هي أزمة الفعل النقدي في حد ذاته. النقد في الشعر لا ينفصل عن نقد الواقع الذي يتفاعل معه. فالنص الشعري أشبه بركام الملابس في الدولاب غير مرتبة إلا حين تكون على جسم الإنسان، فيصير أنيقا أناقة حسن التوليف بين أطراف اللباس. ذاك هو النقد في الشعر الذي يستل من النظرية النقدية ما يقي النص من ثقوب تفسد حرارته. إن النص لا يكون جميلا إلا بقدرته على إرباك الناقد من حيث لا يدري، فيعقد العزم على دخوله مسلحا بأريحية فنية تستدعي مفاتيح القراءة. قد تكون موزعة بين المناهج ما دامت اللغة هي موطن استلهام تحول المفهوم ودلالته. والمناهج الحديثة هي صيرورة متعاقبة، تتبادل الأثر بالمحو والبناء. فقد استدعى الناقد العربي الواقعية والبنيوية والتكوينية والسميائية وغيرها ، ولم يحدث سوى أن اجتر نموذج التفكيك والتحليل ليقف على أن تبيئة المفهوم هي ضرورة إبداعية إنسانية، لكن بالمقابل ظلت تراود الحكم باسم تخلف الكيف الأدبي عن الكم، ولم يسأل عن آليات اشتغال النقد خارج الوقوف على أعتاب النخبة التي تمجد لعبة المجاملة …

• ماذا اردت القول شعرياً بديوانك «وجع النخيل» ولماذا الوجع وارتباطه بالنخيل..الرؤيا والكلمات ورمزية النخيل؟

– النخيل نخلة واحدة، أوقفتني وهي عارية الجذور على وادي كير، تطل على مدينة بوذنيب بجنوب المغرب. مائلة تأبى السقوط . حمَّلتني سرها أن أبث في دفتري تاريخها المنسي في الذاكرة. تألمت حين قرأت على حافة الماء الآية ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) فقلت:

ببابل بُرْجٌ

يُراقصُ همسَ المطرْ

ويلثُمُ غيمَ الفراتِ،

ومنْ دجلةٍ يَرتدي ماءَهُ،

كي يَصيرَ عباءةَ نخلٍ

لأَيتامِ سُومرْ…

والرمز في النخيل عراقة وصمود، وأن ترى في النخيل ما يراه الحالم في منامه أنك تمتلك هوية النخلة فذاك شعور يتجاوزك لاستلهام رؤيا تمتد في التاريخ بمعناه الاستشرافي …

• بماذا يعرف إدريس زايدي الشعر؟

– الشعر عريٌ على مشارف الصحو، ووجبة يحاصرها شهوة الموت، ورحلة في تخوم اللغة الغارقة في المجاز. تستعير منها كيَّ المواجدِ كيْ تنتفض في وجه السؤال الأبدي : ما الشعر غير هذا الكلام الموسوم بلعنة الموت في الجواب؟

• درست علي يد العلامة السوداني البروفسير عبدالله الطيب..تدريسه،علمه،الاستفادة ؟

– في حوار سبق كان السؤال عن الدكتور عبد الله الطيب، علامة السودان الذي بلّغ وأوفى ، ونادم الأدب العربي وشفى…. طالبا كنت في مدرجات كلية الآداب ، بالغ النشوة كلما دخلت وفاجأني عدد الطلبة في مدرج يسع لما يزيد عن ألف طالب. جالسا وواقفا هم الطلبة. ابتسامة عبد الله الطيب ورحلته في الأدب العربي والعالمي تنسيك أن تسأل عن فحول الشعراء هو، وتنسيك عن عبد القاهر الجرجاني هو، وعن حازم القرطاجني هو، وتنسيك أن تسأل عن كولردج أو ووردزوورث هو… كل رحلة درس تكتشف أنك ورثت إرثا في اللغة والنقد والشعر والتاريخ وغيرها… بسيط الخلق عميقه. مهما قلت فلن تفيه حقه في تاريخ أدبنا المعاصر. رحمه الله

(نقلاً من مجلة القوافي)

شارك الحوار