د. عبد الله إبراهيم - العراق

• أريد الحديث عن أربعة أشياء مهمة: بيضة النعامة، ومزاج التماسيح، ورؤوف مسعد، والسودان، ولكن الكتابة عن أربعة أشياء مهمة في آن واحد شبه متعسّرة. حجتي في ذلك لعموم قراء هذه المقالة، مع وجود استثناء، هي أن تلك الأشياء من الناحية الحقيقية شبه مجهولة، أو تكاد تكون كذلك. نبدأ بالعموم: يتحدث كثيرون عن السودان، ولكنهم يجهلون ذلك البلد العجيب بأهله وتنوعه وطبيعته. وهو عند أهل المشرق وأهل المغرب شبه غامض، بلد اقتحم إفريقيا حتى غاص في قلبها، ومعظم العرب لا يعرفون حتى العوم، فكيف بهم معرفة الغوص! أنت لا تعرف السودان إن لم تزره، فالوسائل المعرفية شحيحة جدًا مقارنة ببلاد أخرى ضحلة، لكنها على كل لسان، والسودانيون بخلاء في الحديث عن بلادهم، كأنهم لا يريدون إرغام أحد على معرفة أحوالهم. ومع ذلك، هم أكرم الناس خلقًا ومعرفة وتواضعًا وطيب نفس. والحال، أنه لا تعرف السودان إن لم تعاشر بعض أهله؛ فإذا فعلت، رأيتهم غير ما يعرفه عامة الناس عنهم.

إذا أردت أن تتعلّم وتتعرّف على السودان، عليك بسوداني أو بسودانية. ومع اعترافي بأنني كنت على معرفة ببعضهم في العراق وفي ليبيا وفي الخليج العربي، من كتّاب وشعراء وأساتذة وطلبة جامعة، إلا أن لغز السودان لم ينحلّ لي إلا حين زرته في أول عام ٢٠١٣، بلد يستحق أن يُعرف بطقوسه وثقافاته وأعراقه. لن أناقش من يرتاب بمضمون كلامي، وليست لي غاية في مدح السودان، ولكن، أيها المرتاب، إن كنت على شك مما قلت، فاذهب إلى السودان، حتى وإن كانت تمزقه حروب الميليشيات والجنرالات.

بماذا عدتُ من السودان حينما زرتها؟ عدت ببيضة نعامة. فمن منكم فعليًا رأى بيضة نعامة؟ بيضة حقيقية وليست كناية مجازية، كقولنا بيضة الديك، أو حتى ككناية رمزية مثل قولي: (بيضة الريح)، التي جعلتها عنوان الموجة الأولى من سيرتي الذاتية (أمواج). كلا، لا هذه ولا تلك، إنما تلكم بيضة النعام البري، إن كنتم تعلمون. بيضة فريدة من نوعها، ليست كتلك التي توفرها مزارع تربية النعام في بعض البلاد العربية، لأن النعام البري في طريقه للانقراض.

بيضة لا تكاد تحيط بها كفّ اليدين، يمكن اعتبارها أعجوبة الصحراء. فهي أكبر بيض الطيور حجمًا، وقشرتها السميكة تلمع كالعاج المصقول. تضعها النعامة في حفرة يحرسها الذكر مع الأنثى لأسابيع تحت شمس الصحراء. وهي عند القوم رمز للخصب والصبر وطول البقاء. تجمع بيضة النعامة بين الضخامة والصلابة والبهاء. ولدي واحدة أهديت لي في الخرطوم، محمية بإطار أسود له واجهة زجاجية يكشف عن جزء منها؛ حملتها معي إلى الدوحة واحتفظت بها سبع سنين، وهي الآن أمامي وقت كتابة هذه الأسطر في بيتي بأسطنبول منذ نحو خمسة أعوام.

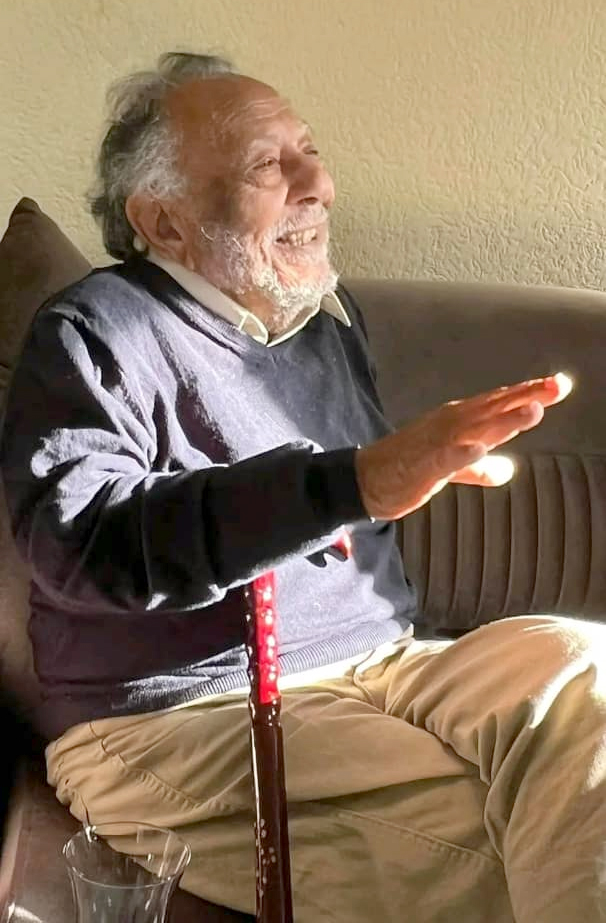

أما الأمر الثالث، الذي يطرق أسماع معظمكم لأول مرة، فهو (رؤوف مسعد)، الروائي السوداني الذي توفي في هولندا قبل أيام عن ثماني وثمانين سنة. كاتب متنازع عليه بين هويتين، سودانية ومصرية، فله رجل في هذه، وفي تلك، ولكن ليس من الواضح إن كانت أي من الدولتين، السودان أو مصر، راغبة فيه، وهذه من أعظم المكاسب الثقافية التي جناها. رؤوف مسعد من جيل الطيب صالح، لكنه أصغر بأقل من عقد من السنين، ولم ينل شهرة الطيب التي غمرت الإبداع السردي السوداني كله، حتى ليشتكي الروائيون الذين عرفتهم من أنه حجب الضوء عن معظمهم، وتلك حقيقة ينبغي الاعتراف بها صائبة كانت أم خاطئة. وإن قيل عن كاتب عربي معاصر قد تشرّد وسُجن وطورد وأُبعد وترحل وتمرد وعانى وكافح وقاوم ورفض وشاكس، فالأحق بمجموع الأوصاف هو رؤوف مسعد، فهو رافض للنظم السياسية والدينية والاجتماعية، وعابر لها بشكل ثابت لا قرار له.

في ليبيا، نحو عام ١٩٩٥، حينما كنت أعمل في إحدى جامعاتها قرأت روايته «بيضة النعامة»، وبعد أكثر من عقد قرأت له رواية «مزاج التماسيح»، وقدمت لهما تحليلاً في «موسوعة السرد العربي» يوجد بعد هذا الكلام مباشرة، كما قرأت له أعمالًا أخرى. وقد التقيته في ندوة الرواية العربية التي عقدتها منظمة اليونسكو في باريس عام ٢٠٠٦، وتجولنا سويًا في شوارع باريس بصحبة بعض الأصدقاء. كان شيخًا دمثًا، نحاسي البشرة، ومرح الصحبة، تهكم ساخرا على اسمه الأخير الذي يسبب المشاكل مع السفارات العربية حينما يطلب تأشيرة، أو في المطارات العربية التي يمر بها، باعتقاد منهم أن له صلة بالموساد الإسرائيلي، إذ يكتب اسمه بالإنكليزية كما يلفظ بالعربية في جواز سفره (مُسْعَد)، لكنه يختلط بلفظ (موساد)، وكان ذلك مثار ريبة.

ليست أعمال رؤوف مسعد جريئة فحسب، إنما لا تمتثل لتقاليد الأنواع السردية الشائعة، فهي تخلط بينها وتقترض منها، حتى يصعب تجنيسها عند نقاد الأدب. وقبل وفاته بثلاثة أيام شاءت الصدف أنني تحدثت عنه في سياق ندوة «السرد والهوية» في الرباط التي أقامتها منظمة الإيسيسكو، ولم أعلم أنه كان يحتضر. ترك رؤوف مسعد أعمالًا متناثرة يصعب الإلمام بها، معظمها سيئة الطباعة، ولم يقع الاعتراف به أبدًا ككاتب ذا شأن، لكن في الحقيقة كان صاحب شأن.

والآن، هل اطلع أحد منكم على رائعته (بيضة النعامة)، ثم روايته الغريبة (مزاج التماسيح)، اللتين استدعيتا مني كل ما سبق الحديث عنه حول السودان وبيوض النعام وصولًا إليه، بعد أن رأيت أن وفاته مرت مرور الكرام على المثقفين العرب، إلا من قال إنه سهر مرة معه أو أنه التقاه لقاء العابرين، وما مرّ علي أحد ربط بينه وبين مؤلفاته، فكأن حياته وموته من نوافل أقرانه الذين أعرضوا عنه حيا وميتا.

تحليل نقدي:

1.بيضة العامة

أنجز رؤوف مسعد في «بيضة النعامة» سيرة روائيّة انتهاكيّة، فيها جرد مفصّل للأفعال الانتهاكيّة في حياته في مصر وخارجها توزّعت في النصّ من أوّله إلى نهايته، إذ افتتح بممارسة جنسيّة شاذّة دلّت على انتهاك عرف أخلاقيّ، وختم بمشهد العودة إلى الطبيعة في بكارتها الأولى، وهو انتهاك للثقافة. وبين الافتتاح والختام، كوّن نصّ «بيضة النعامة» نفسه في تعارض بنائيّ وأسلوبيّ ودلاليّ مع قواعد النوع الروائيّ والنوع السيريّ، لكنّه انتزع من خضم تلك التعارضات هُويّته النصّيّة بوصفه سيرة روائيّة.

تمثّل الخروج على النوع الروائيّ بتهشيم متقصّد للبناء التقليديّ، ومساراته الزمنيّة والمكانيّة، ولطرائق السرد الشائعة التي حلّت محلّها باقة متنوعة من المستندات الشخصيّة كالمذكّرات والسيرة والمدوّنات الذاتيّة والتجارب والأسفار والرحلات، ورميت كلّ هذه المكوّنات في النصّ بلا نظام، لكنّها أضفت عليه تنوّعًا باهرًا، فالتقدّم والارتداد وقوّة الاستكشاف، والانعطافات الحسّيّة الغنيّة، والعلاقات الجنسيّة التي تعرض بلا مواربة، تتناثر هنا وهناك، وجميعها أفعال انتهاكيّة جريئّة، يعاد إنتاجها بوصفها عناصر من سيرة ذاتيّة استكملت شروطها التاريخيّة، وأنجزت ذاتها في الزمان، وأصبح الخداع غير ممكن في عرضها طبقًا لشروط الأعراف الاجتماعيّة.

ويحوم السرد سواء أكان وثيقة شخصيّة أم تخيّلاً متّصلاً بتجربة ما، حول الجسد الذي يمارس فعله الملهم في نظم كلّ الأحداث والوقائع، فالجسد الذي يمارس الاكتشاف أو ينتظره يفضح التواطؤ الأخلاقيّ حوله، ويطمح إلى حرّيّة لا خداع فيها. يريد الجسد أن ينتهك العبوديّة المفروضة عليه، وكلّ الأطر والحواجز التي تؤطّره وتحتجزه وتختزله إلى عورة، والنصّ سعيًا لتحقيق هذا الهدف ينتهك كلّ المحرّمات التي تحول دون ذلك، بما فيها السرد التقليديّ الذي يتحرّج من الاقتراب إلى حالة الجسد الإنسانيّة، فيهمّشه إلى أوجاع عاطفيّة ووجدانيّة وانفعاليّة، وهنالك خروج على السيرة بوصفها تجربة اعتباريّة.

دار نصّ «بيضة النعامة» حول التجربة الذاتيّة لرؤوف مسعد، التي عرضت بلا ادعاء ولا غواية أيديولوجيّة، أراد المؤلّف أن يبحث في مشكلة الجسد، فاقتضى ذلك كتابة تاريخ روائيّ لجسده الذي كان حضوره مهيمنًا منذ الطفولة وفي المنفى وفي السجون، والكتابة عن الجسد واكتشافه في ضوء خبرة مغايرة للأعراف القائمة أمر يدرج هو ذاته ضمن الانتهاك، وإلى ذلك أشار المؤلّف بوضوح في تصدير الكتاب، حينما سخر قائلاً إنّه يقترف خطيئة إخراج هذا النصّ إلى الوجود، الذي قد يضعه تحت طائلة مسؤوليّة جنائيّة باعتباره «كتابة إبداعيّة إيروتيكيّة».

توحّد الراوي في النصّ مع الشخصيّة التي هي المؤلّف، فظهر الثلاثة في كلّ واحد بحثًا عن الطبيعة الغامضة للجسد، إلى درجة يمكن تجاوزًا القول فيها إنّ «بيضة النعامة» سيرة جسد. تتضاءل الأشياء في العالم إلاّ بما لها علاقة بالجسد، وتظهر ممارساته المثليّة أو السويّة بوصفها جزءًا من تاريخيّة وجوده الطبيعيّ. ليس ثمّة حرج إذ لا خوف ولا مواربة، والنصّ يطوّر تمجيدًا متصاعدًا لمبدأ اللذّة، وتبجيلاً للمتعة، وهو لا يخوض جدلاً حول ذلك، ولا يعرض حججًا، إنّما ينهمك بالفعل الجسديّ، وكأنّ الجسد يكتب تجربته ويمحوها ويعيد كتابتها، ولهذا فالنصّ لا يوقّر الذاكرة، ولا يعطي أهمّيّة تذكر لثقافة اجتماعيّة ترسّبت فيها ضغوط قاهرة وقامعة، يتفكّه بسخرية من ذلك، إذ يطرح فعل الجسد في عنفوانه المتنوّع.

طرح النصّ حلاًّ لمشكلة الجسد وهو الطبيعة. ولا يفهم هذا الحّل إلاّ في ضوء مشكلة الجسد منذ بدايتها، حيث الثقافة الكنسيّة التي لها منظورها الخاصّ لتلك المشكلة، وهكذا يعلن الجسد تمرّده على «ثقافة الكنيسة»، وعلى الثقافة الأوسع الحاضنة لها. يحتاج هذا الأمر إلى انتهاك مستمرّ يواظب النصّ على الإعلاء من شأنه، ويجعله هدفًا من أهدافه، وحالما يخرج رؤوف مسعد من سيطرة الأسرة الكنسيّة، حتى يجد نفسه في نزاع مع أسرة الثقافة التقليديّة، ومهما تنوّعت التجارب وتعدّدت، فالحلم يقوده في نهاية المطاف إلى الطبيعة حيث لا ثقافة تضمر في تضاعيفها إقصاء للجسد، وهنالك في جبل اسمه امرأة، يقال له «جبل مره» تقوده الفتيات عذراوات الطبيعة، إلى الدرب الذي كان قد ضيّعه، وعلى سفح ذلك الجبل مارس فعله الإنسانيّ :الحبّ والكتابة

انظر : موسوعة السرد العربي، ج3، ص210-213

2. مزاج التماسيح

قدّم رؤوف مسعد كتابة اعترافيّة مصمّمة لنقض تقاليد الكتابة الشائعة في السرد العربيّ الحديث في روايته «مزاج التماسيح». أولاً، لأنّه جهر بتجاربه الشخصيّة معترفًا بها بجرأة نادرة، وأدرجها في أعماله الكتابيّة بلا مواربة، فكتابته مرآة لذاته ولرؤيته ولموقعه. وثانيًا، لأنّه تقصّد تمزيق البنية التقليديّة في السرد، واقترح كتابة متشظّية لا تحترم أيًّا من قواعد السرد المعروفة. وثالثًا، لأنّه تلاعب بالمادّة الحكائيّة، فجعلها تتأرجح بين حدّين غامضين هما التخيّل الروائيّ والتوثيق السيريّ، فأعماله السرديّة كولاج يمزج الإعداد المسرحيّ، بالريبورتاج الصَّحفيّ، بالسيرة الذاتيّة، وبنتف من اليوميّات الاعترافيّة والمذكّرات والتجارب الشخصيّة، نهل معظمها من تجارب التشرّد والنفي والترحال.

وعلى خلفيّة هذه الألاعيب السرديّة المبتكرة والمثيرة للدهشة تطرّق مسعد إلى أوضاع المهمّشين والشاذّين والمضطهدين، ومعظم شخصيّاته من أصول سودانيّة تعيش في مصر، ناهيك عن عرض حال الأقليّات المضطهدة، ومنها الأقباط في ظلّ تصاعد التأويلات المغلقة للدين الإسلاميّ، الذي تروّج له جماعات دينيّة تتبنّى مواقف متطرّفة ضدَّ الأقليّات الدينيّة، وفي كلّ هذا تتطلّع الكتابة عنده إلى إثارة مشكلة الهُويّة في عالم يموج بنزاع الهُويّات. فظهرت المادّة السرديّة تجميعًا وخلطًا للغريب والمثير، فهي تقوم على المتناقضات المثيرة، وتستدرج مواقف تخصّ اليسار المصريّ على المستوى السياسيّ، ومصير الأقباط على المستوى الدينيّ، والاستبداد على المستوى الوطنيّ، ثمّ الفساد والنفاق على المستوى الاجتماعيّ.

ليس الرواية حكاية متخيّلة صمّم الروائيّ حبكتها السرديّة لإثارة اهتمام القارئ بوصفه متلقّيًا سلبيّا، إنّما بحث سرديّ متعدّد المستويات في المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة، إلى ذلك لم تبق سلسلة مترابطة من الأحداث المتصاعدة صوب ذروة تحلّ عناصرها الفنّيّة في الخاتمة، إنّما مشاهد متداخلة جرى تركيبها بدقّة لكشف الجوانب الخفيّة من الأحداث، وفضح العلاقات السرّيّة بين الشخصيّات، ثمّ زجّ القارئ ليكون طرفًا فاعلاً في إنتاج الأحداث نفسها، وتأويلها حسب خبراته ومواقفه ورؤيته للعالم السرديّ الافتراضيّ الذي تسبح الشخصيّات فيه.

جعل رؤوف مسعد من «مزاج التماسيح» مختبرًا لكثير من تلك الأفكار والتجارب والخبرات والاعترافات، كما فعل في رواية أخرى له هي «بيضة النعامة»، فلم يكتف بكتابة رواية، إنّما وصف كيفيّة كتابتها، وتابع ملابسات عمليّة الكتابة، وما تلاها، بما في ذلك تحوّل النصّ إلى دليل اتّهام ضده. ولهذا قسّم الكتاب إلى قسمين، قسم أوّل سمّاه «الكتاب الأول»، وفيه تخيّل الكاتب رواية بعنوان «مزاج التماسيح»، هي خليط من تجارب شخصيّة وخواطر ومذكّرات واعترافات وتقارير تهكّميّة مكتوبة باللهجة العامّيّة المصريّة، تقوم على خلفيّة العنف الدينيّ بين الإسلاميّين والأقباط في مصر في العقد الأوّل من الألفيّة الثالثة، وهو عنف تطوّر إلى مواجهات مسلّحة بين ميليشيات تابعة لكلّ طرف، ممّا أفضى إلى تفكّك بناء الدولة المدنيّة، وظهور دولة عسكريّة «الجمهوريّة العسكريّة الديمقراطيّة» التي تحاول السيطرة على عنف الجماعات المسلّحة.

وسرعان ما وردت أخبار عن تأسيس الحزب الملكيّ المنادي بعودة الملكيّة إلى حكم البلاد، وذكر لجماعة الملثّمين من غلاة الأقباط الساعين للانتقام من الجماعات الإسلاميّة المتطرّفة، ثمّ ذكر لجماعة فرسان السيّدة العذراء وجماعة فرسان مار جرجس وجنود المسيح، ومع أنّ بعض شخصيّات هذا القسم حقيقيّة، وتتّصل مباشرة بالكاتب، إلاّ أنّ الحبكة العامّة لهذا القسم متخيّلة وتدور أحداثها في عام2010، علمًا بأنّ الطبعة الثانية من الرواية نقّحت في أمستردام عام 1998 وصدرت في القاهرة عام 2000، وعليه فإنّ هذا المتن المتوقّع يبني على حدس المؤلّف لما سيفضي إليه تطوّر الأحداث قبل أكثر من عشر سنوات على وقوعها، وسيكون للخلط بين الواقعيّ والتخيّليّ أثره في القسم الثاني من الكتاب.

وصوّر هذا القسم حال المؤلّف ومصيره خلال الصراعات المحتدمة بسبب الحرب الأهليّة الدينيّة، إذ تصبح مصر مسرحًا لتنافس أجهزة المخابرات العالميّة، وكلّ منها يريد أن يرجّح خِيارًا يتّصل بمصلحته، فضلاً عن السلطة التي تراقب حياة الأفراد بدقّة متناهية، وتحاول ضبط حركتهم عبر المراقبة الدقيقة، وتتسقّط أيّة معلومة لمعرفة ما يقع في البلاد، وفي ظلّ هذه الظروف يختفي مخطوط رواية «مزاج التماسيح».

يُسرق المخطوط من طرف صديق للمؤلّف متواطئ مع الأجهزة الأمنيّة بوصفه عميلاً لها، فيسلّمه إليها ظنًّا منه إنّه تقرير سرّيّ عن الجماعات الدينيّة المتحاربة، وبالنظر للوضع المتأزّم من ناحية أمنيّة وسياسيّة، يقع تفسير الرواية على أنّها «تقرير سرّيّ» حول الأحداث الجارية، وبخاصّة أنّ للكاتب صلة بكلّ الأحداث المذكورة في روايته، ناهيك عن خلفيّته الماركسيّة والقبطيّة. وقع تأويل كلّ الأحداث المتخيّلة في ضوء ما يناظرها من أحداث الواقع، فألقي القبض على الكاتب بتهمة كونه ضالعًا فيما يحدث من فوضى واضطراب في البلاد، وكونه على صلة مباشرة بطرفي النزاع ، وعبر سلسلة من المغامرات حاول المؤلّف أن ينجو بنفسه، بما في ذلك التنكّر بشخصيّة امرأة سودانيّة، لكنّ السلطات جدّت في البحث عنه، بل ولاحقت كافّة الشخصيّات التي أدرجها في سياق روايته المتخيّلة.

طرحت رواية «مزاج التماسيح» قضيّتين مهمّتين، فمن جهة أولى أنذرت بكلّ ما ستفضي إليه التنازعات الدينيّة المنفلتة في مصر التي تؤجّجها جماعات منتفعة، سواء أكانت من المسلمين أم الأقباط إلى درجة اضمحلّت فيها مؤسّسة الدولة، ومن جهة ثانية رسمت الرواية مصير الأقليّات في عالم يموج بنزاع الهُويّات المفتعلة، كما أنّها فضحت الفهم السطحيّ للأدب حينما قامت مؤسّسة السلطة بتأويل نصّ روائيّ متخيّل على إنّه تقرير أمنيّ خطير عن الجماعات المتحاربة، فتلاحق الكاتب بتهمة ذلك.

حاول مؤلّف الرواية والشخصيّة الرئيسة فيها أن يضع نفسه خارج الاحتمالين المذكورين في كتابه: الاحتمال المتخيّل والاحتمال الواقعيّ، وله الحقّ في ذلك، فالتأويل السطحيّ الذي لا يقوم على خبرة يخلط بين الاثنين، فليس ثمّة فرق من طرف السلطات الأمنيّة بين الشخصيّات المتخيّلة التي تشكّل متن الرواية في قسمها الأوّل، وبين الشخصيّات الحقيقيّة التي تشكّل قوام القسم الثاني، فينتبذ المؤلّف مكانًا يحاول فيه أن يبيّن موقعه من كلّ ذلك، «في جلسته الآن في المقهى يقلّب في ذاكرته حياتين..وجسدين. ففي الحياة الأولى- حياته- يتمعّن ما ينتج عن هذا التقلّب، بحذر وحياديّة أيضًا. أمّا في الحياة الثانية، فقد بدأ يعيد تخليقها من حياته.

الحياة الثانية ليست حياته بالضبط لكنّها حياته أيضًا. الفارق الوحيد بين الحياتين، إنّه يستطيع في الثانية أن يفعل ما يريد بها وبمن فيها: أن يمسح ويضيف، أن يجمّل ويقبّح، أن يغيّر من الأماكن والأزمنة، ومع ذلك أحسّ أن الحياتين تنزلقان من يده خاصّة الثانية، التي تحاول أن تتماهى مع حياته هو؛ كأنّها تبحث عن شيء مألوف تريد أن تطمئنّ إليه. هو الآن في منتصف الكتابة، منتصف روايته، روايتان. يعرف المحاذير التي يواجهها كاتب مثله، حينما يخلط بين الخاصّ والعامّ. الحقيقة بالحقيقة الأخرى. الكاتب -مثله- الذي لم يحترف الكتابة، لكنّه يمارسها أيضًا بانتظام، خارج مؤسّسة المحترفين الذين لا يحبّونه؛ لأنّه يهدّد وجودهم المستقرّ البليد الساكن بتهوره ورعونته وتبّوله فوق خطوط التماسّ المقدّسة.. فمنذ قرّر أن يكتب هذه الرواية، وأن يمزج بين الحياتين معًا، وأن يعيد السيطرة متعمدًا على حياته هو، أن «يكتبها» من جديد، اكتشف إنّه يستطيع، وبمجهود غير بسيط، أن ينسحب من الحياتين، فيخلق لنفسه حياة ثالثة مؤقّتة يتفرّج بها ومنها على الحياتين الأخريين».

ناقشت «مزاج التماسيح» موضوع الهُويّة في مصر على كافّة المستويات: هُويّة المؤلّف المهمّش سياسيًّا وثقافيًّا ودينيًّا، وهُويّة الأقباط، وهُويّة المسلمين، وهُويّة النظام السياسيّ، وفضحت التهييج الأيديولوجيّ الذي أسقط المجتمع المصريّ تحت سطوة من النفوذ أفضى إلى تمزيق النسيج الوطنيّ، وتحويل المجتمع إلى جماعات متنافرة، والأفراد إلى ذوات مرهقة، وفاقدة لحسّ الانتماء. وصوّرت الرواية انسداد الأفق أمام المجتمع المصريّ، وتوقّفت على ضروب الكراهية المتبادلة بين أشخاص وجماعات من الأقباط والمسلمين، ففي حال غياب شراكة وطنيّة ترتمي الجماعات الدينيّة في هُويّاتها اللاهوتيّة الضيّقة، وتؤجّج تخيّلاتها العدائيّة بعضها ضدَّ بعض. تطلب الجماعات الإسلاميّة المتشدّدة استتابة الأقباط، وتحوّلهم إلى الإسلام حال تأسيس الدولة الإسلاميّة، أو فرض الجزية عليهم إحياءً لتقاليد القرون الوسطى في التعامل مع أهل الذمّة، وتتسلّل الكراهية إلى المسيحيّين، فيشكّلون جماعات مسلحة تدافع عنهم باسم المسيح والسيّدة العذراء والقدّيس مار جرجس.

كشف النصّ عن ضروب الكراهية منذ أوّل صفحة فيه حيث افتتح فضاء السرد على شخصيّتين، هما القمّص ملاك عبد المسيح وأخته تفيدة عبد المسيح، وكلاهما يخدم المؤمنين في كنيسة «سيّدة الآلام» في حيّ «شبرا» في القاهرة، وأوّل ما تقوم به الأخت هو إلغاء ماسورة المياه في المرافق الصحيّة، وسد فتحتها بالعجين، ووضع أوراق من جرائد قديمة للتنظيف بعد قضاء الحاجة، «لأنّ غسل المؤخّرة بعد التبرّز طقس إسلاميّ لن تدخله إلى بيت القمّص خادم الربّ». وكلّ كراهية تدفع بكراهية مقابلة، أو تكون نتيجة لها.

لكنّ السرد الاعترافيّ مضى في درجة عالية من الفكاهة والتهكّم، فالرؤية السرديّة فيها لا تجامل، ولا تدّخر سخرية مهما كانت، فهي حرّة ومتفلّتة ومنطلقة، لا يردعها معتقد ولا عُرف ولا أيدلوجيّا، ولا تعرف المحاباة وتتخطّى التكلّف والتصنّع، فقد دمج المؤلّف في السياق السرديّ الناظم لكتابه نبذًا من التواريخ والتجارب والأحداث الكبرى، وفضح الأخطاء وعرّى التناقضات وعمّق المفارقات، وكشف التحوّلات الكبرى في بنية المجتمع المصريّ، وتحوّله من مجتمع مدنيّ إلى مجتمع دينيّ، فشمل بنقده متعصّبي الأقباط بالدرجة نفسها التي انتقد بها غلاة المسلمين.

ولاح في العالم المتخيّل خوف مؤدّاه أنّ مصر فقدت بمرور الزمن هُويّتها المدنيّة، وانزلقت إلى إعادة إنتاج هُويّات دينيّة غالية، لأنّها سقطت تحت طائلة تخيّلات جعلت من المجال الاجتماعيّ موضوعًا لاختبار قوّة الأيدلوجيّا الدينيّة، فقد توارت الأديان، وحلّت مكانها الأيدلوجيّات الدينيّة التي بدأت تستجيب لرهانات الهيمنة والسيطرة، فظهر لاهوت جديد مزّق النسيج الاجتماعيّ بدواعي الامتثال للقيم الدينيّة، فارتسمت قطيعة بين الجماعات المكوّنة للمجتمع المصريّ، وأغلق باب الأمل أمامه.

تردّدت كلمة «مزاج» كثيرًا في صفحات الرواية، وهي تتّصل بالرغبة الجسديّة، أكثر منها بالحالة النفسيّة للشخصيّات، ففكرة الرواية تقوم على مبدأ «المزاج» وهو مبدأ حسّي مهيمن فيها، إذ تسعى الشخصيّات الأساسيّة لتحقيق المتعة عبر «المزاج» وهو كناية عن «إحليل» التمساح الذي يستخلص منه عنبر يساعد الرجال على استعادة «امتيازهم الذكوريّ»، ومنحهم قدرة جديدة «للحفاظ على مواقعهم في الفراش».

ولم تقتصر تجارة «المزاج» على الرجال، إنّما «النساء هنّ اللائي كنّ يقمن بالترويج لهذه التجارة»، فيتابعن أخباره «وينشرن روعة نتائجه، ويتابعن أسواقه الرائجة، التي تتخطّى الحواجز المتقاتلة، وأصبحت تجارته لا تعرف أو لا تعترف بحدود جغرافيّة أو دينيّة». و»ظهر «الإحليليّون» في وسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة «يتناظرون ويتجادلون، ونقّبوا الكتب القديمة بحثًا عن نصوص تؤيّد أقوالهم وتدحض أقوال الجهة المعادية للإحليل التمساحيّ من أصدقاء البيئة، وحرّاس الطبيعة». أمّا «إحليل التمساح» فسمّته وسائل الإعلام «مزاج التمساح» لعدم إثارة الغضب في الوسط العامّ، «باعتبار أن ذِكر الأعضاء التناسليّة للبشر والحيوان معصية».

حذّرت الرواية من انفراط العقد المجتمعيّ لو احتكرت السلطة فئة واحدة، وفرضت تفسيرًا واحدًا للتاريخ، فالحراك الاجتماعيّ لا يمكن حبسه في إطار مغلق، ولهذا تتمرّد الجماعات على الواقع ولا تعترف به، وتتبنّى أيدولوجيات متطرّفة، وتبتكر فرضيّات دينيّة تتحصّن خلفها للدفاع عن هُويّاتها المتخيّلة، وسيفضي ذلك إلى صدام مؤكّد مع هُويّات مغايرة تحملها جماعات أخرى، فيندلع تيّار العنف الذي يهيمن على المشاعر والمواقف والرؤى، فتنهار الأنساق الثقافيّة الكبرى الحاضنة للجماعات، فتلوذ بهُويّات ضيّقة متّصلة إمّا بعقائدها أو بمذاهبها، أو بأعراقها، ولا يكاد ينجو أحد من تبنّي فكرة إعادة تعريف هُويّته على وفق الواقع الجديد.

انظر: موسوعة السرد العربي، ج3، ص103-109

شارك المقال