الروائي البليك يطلق سراح نصه ليحتال على القارئ والناقد: اللغة حمّالة أوجه

Admin 1 نوفمبر، 2025 68

أرواح الأسلاف تتناسل فينا

حوار : طارق عبدالله علي

• في مدينة بربر، الواقعة بولاية نهر النيل شمال السودان، وُلد في 30 نوفمبر عام «1972»م، الكاتب والروائي «عماد الدين عبد الله محمد البليك»، بعد أن أكمل مراحله التعليمية الأولى بمدينته، التحق بـجامعة الخرطوم وتخرج في قسم العمارة بكلية الهندسة عام «1996»م، إلا أن شغفه لم يكن فقط بتصميم المباني، بل أيضًا ببناء العوالم السردية.

«عماد البليك»، المتزوج والأب لطفلين، يعمل كاتبًا وصحفيًا، ويُعد من أبرز الروائيين السودانيين المعاصرين. تميّز بكتاباته المتأنية التي تتناول الهوية، والتحولات الاجتماعية، والاشتباك مع التاريخ الثقافي السوداني. وقد نال ترشيحات مرموقة، من بينها جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي عام «2010»، وجائزة البوكر العربية عام» 2015»، وفاز في 2019 بأول دورة من جائزة الخرطوم للإبداع الأدبي عن روايته «الملائكة في فرص».

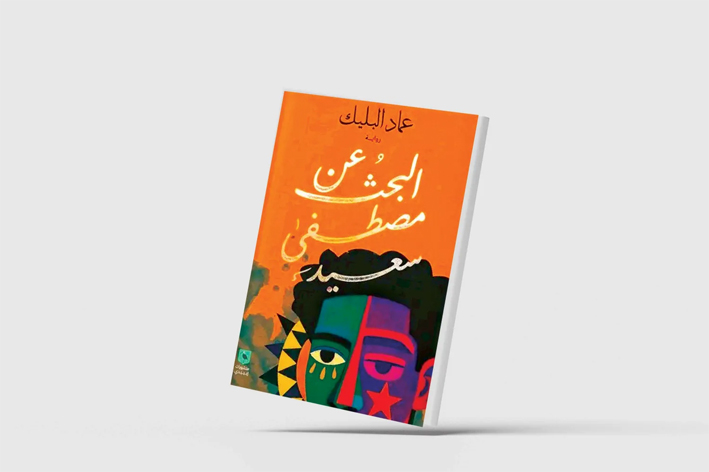

في روايته الجديدة «البحث عن مصطفى سعيد»، يستحضر شخصية مصطفى سعيد التي خلدها «الطيب صالح» في «موسم الهجرة إلى الشمال»، ليس ليكررها، لكن ليفككها ويعيد مساءلتها. يتعامل «البليك» مع الشخصية ككائن معقد، ليس كرمز جامد، ويطرح من خلالها أسئلة معاصرة حول الهوية السودانية، والتاريخ، والذاكرة، في زمن تتصاعد فيه الحاجة لإعادة فهم الذات في مرايا الماضي والحاضر معًا.

الرواية ليست استعادة لصوت قديم، لكنها انفتاح جريء على مجازفة سردية، تتجاوز الحنين إلى استنطاق ما بعد الحداثة في سياق سوداني متغير، في هذا الحوار، نرافق الكاتب لاكتشاف دوافعه، ومنهجه، وقلقه الإبداعي، ونحاوره حول حدود التأثر، وجرأة الاجتراح، ولماذا نعود إلى «مصطفى سعيد» الآن، وكيف يمكن أن يُكتب مرة أخرى بعيون هذا الزمن.

• متى بدأت فكرة كتابة رواية «البحث عن مصطفى سعيد»؟ وهل كانت تراكماً طويلاً أم لحظة اشتعال مفاجئة؟

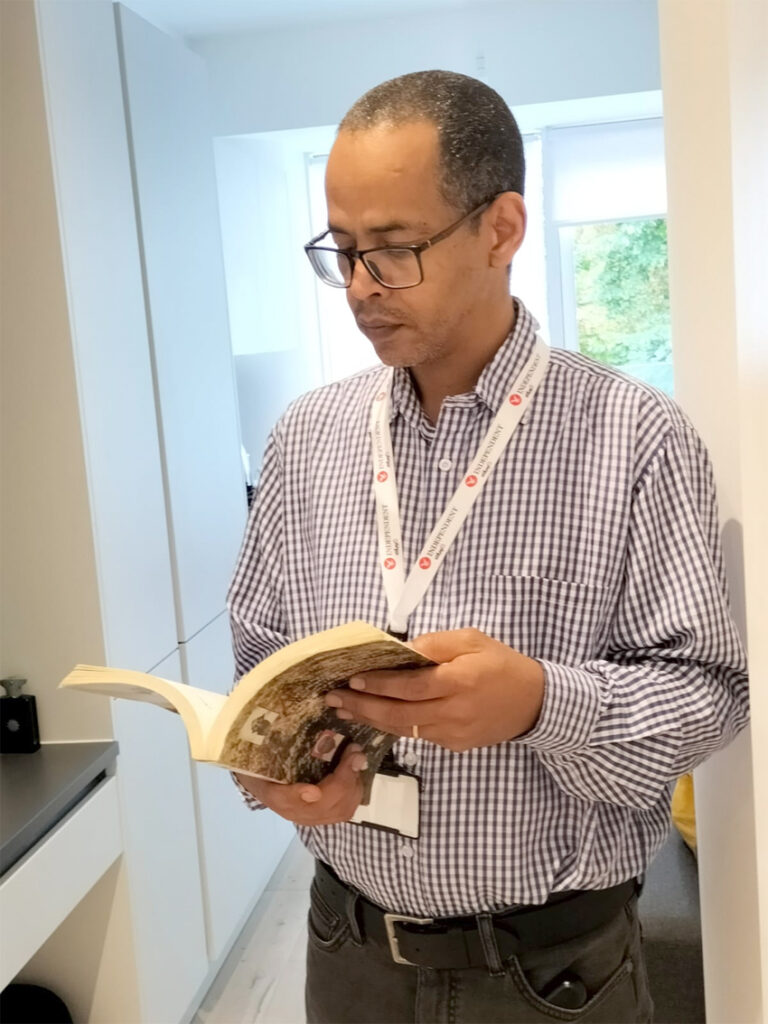

– كانت البداية قبل سبع سنوات تقريبًا، كنت وقتها في مسقط بسلطنة عمان، وكتبت أكثر من فصلين ثم توقفت، كنت أشعر بأن الشيء الذي أبحث عنه لم يتحقق وقتها، فيما بعد مطلع 2022 كنت قد انتقلت للعيش في لندن، لتطاردني الرواية من جديد، لكن بشكل مختلف وأسئلة لم أكن قد طرحتها من قبل على نفسي، أو لم يكن لي أن أفكر فيها لولا أنني هنا في المملكة المتحدة. أتجول في الأماكن التي كان قد عاش فيها مصطفى سعيد «الافتراضي»، ومن هنا عاد النص ليحمل عبء مطاردة ذلك الشبح الذي يبدو أنه لا يزال يحوم في فضاءات المدينة وفي مشروعنا الوجودي المثقل بالانكسارات. بهذا فـ»البحث عن مصطفى سعيد»، كان مشروعًا تراكميًا، بل هو أكثر من ذلك ليس مجرد حكاية ذات ارتباط بمكان وزمان، لندن – مثلًا – بل هو قصة عن المثقف والنخبة، عن الأسئلة المركبة والمربكة في واقعنا السوداني، تلك التي تشغلني شخصيًا وحاولت دائمًا أن أبحث عن إجابات لها من خلال تأملي ومشروعي السردي، حتى في كتابات فكرية مثل كتابي الذي صدر العام الماضي عن دار الموسوعة الصغيرة في جوبا بعنوان «القوقعة الشريرة»، بحيث يمكنني القول بأنها استفهامات وأسئلة متصلة لا يمكن الفصل بينها. بهذا فليس من مفاجأة في الأمر، أو مجرد صدفة، كان ثمة اتصال ونظام معرفي وإرادة، حتى لو أنني خططت لذلك أم لم أخطط له.

• هل شعرت بأن الاقتراب من شخصية «مصطفى سعيد» يشكل مخاطرة أدبية؟ وكيف تعاملت مع هذا التحدي؟!

– كنت أدرك ذلك، وأحد النقاد السودانيين الكبار من جيل الثمانينات، تحدثنا سويًا أيام تلك المسودات الأولى التي لم تعد جزءًا من النص، وجّه لي تحذيرًا غير مباشر بأن أبتعد عن هذه «المنطقة المحظورة»، في إشارة إلى مقدس لا يجب المساس به. عادتي أن أسمع وأقرر ما أشاء، لأنه لا أحد يملك مفاتيح ما تفكر فيه مثلك. أنت ككاتب من يقرر ومن يصنع الرواية. وأتذكر هنا قصة كان قد أوردها غابرييل غارسيا ماركيز، أنه في سنواته الأولى ذهب بمسودة رواية ليقابل بها روائي من بلده كان عائدًا من أوروبا، ذهب إليه بحجة لقاء صحفي، في حين كان الهدف غير المعلن هو أن يحتفي هذا الكاتب «العظيم» بنصه، يشيد به، وكانت النصيحة التي أسرّ بها ذلك الكاتب لماركيز، بألا يعرض أفكاره على أحد، ذات الوضع شعرت به مع حكاية ذلك الناقد. أنا من يقرر السير في الطريق ومن يمضي فيه، وقد كان. وكنت أدرك أنني لا أخاطر أدبيًا بقدر ما ألامس أسئلة لا بدّ من الوقوف عندها، أن مصطفى سعيد صار جزءًا من موروثنا الثقافي علامة كعوليس أو دون كيشوت أو سعيد مهران في «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ، وغيرها من الأسماء الخالدة في الأدب. لهذا فإن المساءلة والحوار مع مصطفى سعيد، بات قضية إبداعية

ومسألة أدبية رفيعة، تعتمد على طاقة الكاتب وقدرته على أن يتحرك خارج المجازات المعلنة أو المفسّر سلفًا، بأن يعيد ابتكار صورة جديدة، ويأخذ في الاعتبار خرائط الزمن الأكثر حداثة، بحيث يتحول مصطفى سعيد إلى صورة من صور الذاكرة التي علينا أن نراجعها، الخراب الذي يجب أن نهزمه، والفوضى التي يكون علينا أن نعيد تنظيمها إن استطعنا ذلك. يصبح رمزًا وحكاية علينا أن نكملها بتصوراتنا الشخصية وفلسفة وجودنا في العالم. بهذا الشكل كنت أتعامل مع مصطفى سعيد، ليس كشخصية روائية بل كمجاز عميق، لعدد من المسائل المتداخلة في ظل تاريخ ممتد من الغياهب التي كان حتمًا علينا أن ندخلها كأفراد وكوطن. تحولت تلك العلاقة إلى صداقة وندية، ورغبة في أن أخوض هذا التحدي عبر لعبة السرد وجماليته و»خيانة الوصايا» كما يسميها ميلان كونديرا، فأنت لا تكتب نصًا حديثًا وجديدًا، إذا كنت لا تعرف كيف تخون الوصية. وهو عنوان كتابه عن فن الرواية بالإضافة لكتاب آخر هو «فن الرواية».

• في روايتك نلحظ أن «مصطفى سعيد» لم يعد مجرد رمز. هل يمكن القول إنك أعدت «أنسنته»؟

– هو إنسان بالفعل، سواء كان مجازًا رمزيًا أو حقيقة في خيالاتنا. ويجب أن يكون كذلك لكي نفهمه ونعاركه في ذاكرتنا. لقد تعاملت معه كحقيقة ووهم في ذات الوقت، بحيث يصعب على الذات أن تفرز المساحة بين الاثنين، كما تتداخل الأحلام مع الواقع أو الكوابيس مع اللحظات الجميلة الهاربة من بقايا ذاكرة الطفولة. إنسانيته بالنسبة لي كانت هي الفكرة الإنسانية الأزلية، التي تجعلنا نفعل كل شيء، ولا نفعل أي شيء، نكون ملائكة وشياطين، ونمارس الدروشة كما نكون واعين بمصائرنا، وهذا هو عمق الشخصية السودانية بظني.

• إلى أي مدى اعتمدت على رواية الطيب صالح، وإلى أي مدى انفصلت عنها؟

– أنا لم أكتب معارضة لـ «موسم الهجرة إلى الشمال» كما فعل الروائي الفرنسي الجزائري الأصل كمال داود، في «معارضة الغريب» وهو يسير على خطى البير كامو، ليكمل الحكاية بوجهة نظر شخصية في النص. ما فعلته هو شيء مختلف، هو اتكاء على الإطار الفلسفي والجمالي والأسئلة الكبيرة التي يقوم النص بطرحها، ومساءلة هذه الأسئلة: هل ما زالت حية أم ماتت؟ وإلى أين وصل بنا الواقع/ الأزمة؟ من نحن وعمَّ نبحث وإلى أين نسير؟ وهي ذات الاستفهامات الوجودية الكبيرة التي طرحها الطيب صالح قبل ستين سنة، وتطرحها «البحث عن مصطفى سعيد» اليوم، لكن سوف نكتشف مع «البحث» أن وحدة الإطار الوجودي لا تعني أن تعبيرنا عن الأسئلة سيأتي بذات الشكل القديم، كما أننا سوف نكتشف أثناء الرحلة أننا أمام عالم جديد… ليس لمصطفى سعيد لو أن ولد اليوم إلا أن يكون شخصًا آخر، لكن قد يمارس نفس الدور، لا كمقلد بل كأثر لقدرية نحن أسرى مصائرها في ظل واقعنا المدرك. في النص ستجد اقتباسات من «موسم الهجرة» وظفت في مسار السرد وفي مساحة معينة ولأهداف أرادها الراوي، وقد تأخذ تأويلات مختلفة باختلاف طبيعة القراءة. لكن المحصلة أنك أمام نص كتب بعد أكثر من ستة عقود من بداية مشروعنا الوطني المتأزم، أقصد «البحث عن مصطفى سعيد»، لهذا لا بدّ من أن ثمة مجازات جديدة وانفصال عن الأمس حتى لو تعلقنا به.

• لماذا جعلت فعل «البحث» هو المحور البنيوي للعمل؟

– كلمة «البحث» تأسرني، فهي رغبة أو إرادة باتجاه الاكتشاف وصياغة المعنى إن وجد. لدي كتاب نقدي بعنوان «الرواية العربية – رحلة البحث عن المعنى»، لكأن فكرة «البحث» هي عملية بعث أو إحياء للمعرفة والعرفان معًا، عليك أن تسير وتجرب وتختبر، لا تضع أي تصور مسبق أو قيم محددة للسير، كل شيء سوف يتم استكشافه أثناء الرحلة كما حدث مع خيميائي باولو كويلو، وهكذا هي رحلة أي بحث، وليس بالضرورة أننا في النهاية سوف نصل إلى المراد أو المعنى، لأن المراد يعني تحققًا تامًا من البداية وهو ما ينافي مفهوم البحث، كما أن حضور المعنى ليس إلا أكذوبة، لهذا فإن رحلة «البحث عن مصطفى سعيد»، ستأخذ ذات المسار تقريبًا، لتكون سياحة في التأمل والاستكشاف ورغبة صناعة الذات وحل المعضلات الكبرى.

• هل تعني بالبحث هنا بحثاً عن الذات، عن التاريخ، أم عن الحقيقة الأدبية؟

– كل ذلك صحيح، يصعب القول بأن فكرة البحث مرتبطة بشيء معين يمكن القبض عليه وإلا سقطت الفكرة برمتها. فهذا هو ما يقوم عليه السرد الروائي المنفتح، ما بعد الحديث، الذي يفك الارتباط بأي صيرورة لعينها، بأن يكون عليك أن تفكر خارج إطار المفهوم المحدد، أو القصة المعينة. بحيث تكون الذات هي سؤال الآخر، والعكس صحيح. أو أن يكون التاريخ هو اللحظة، وهو ما يحدث فعليًا في واقعنا ولو حصل العكس لتحررنا. أما «الحقيقة الأدبية» فهي وهم كبير، لا نص «حقيقي» يزعم أنه يبحث عن حقيقة، كما جاء في رواية السوداني بشرى هباني «مسرة»، حيث الحقيقة جزء هلامي، أميبي لا أحد يراه بشكل معين أو يقبض عليه. أما الإطار الأوسع من ذلك الذي أفكر به، أن أي سرد أو نص يجب أن يأخذ معطيات وفضاءات الزمن الأدبي والمعولم، فنحن في مرحلة يقوم فيها الإبداع بل مجمل حراك الكون على سيولة الأشياء، ليس من مركز ولا حواف، كما أنه ليس من جمال مطلق ولا قبح. أو خيال أو حلم، فأنا أبحث عن حقيقة أفهم منذ البدء بأنه ليس لها حضور لها في ظل قوانين الكون وفيزياء الوجود المدركة لنا.

• كيف صغت البناء الفني للرواية؟ هل تعمدت كسر خط الزمن أو تعدد الأصوات؟

– أنا أكتب بطريقة غير خطية، عوالمي تقوم على عدم الاعتراف بالزمن التقليدي في حد ذاته. فالزمن عندي حاضر في الكوابيس كما في لحظات الحضور الواقعي، كما أن الخيالات والأحلام هي الأخرى جزء من حقيقة وجودنا كبشر. وداخل هذه الفكرة فالأصوات تتداخل حتى داخل الفقرة الواحدة وليس بالضرورة بالانتقال من فصل لآخر. فالرواية الجديدة لا تعترف بالأزمنة التواترية أو الكورنولوجية أو اعتمادنا على إدراك الحدث من خلال وجهات النظر، فقد يظهر مسمار ويدق على الحائط في المفتتح ولا تعلق عليه لوحة في أي لحظة من الرواية، كما كان ينظّر لذلك تشيخوف. وفي مقال كتبه عباس طمبل حول الرواية انتبه لمسألة الزمن أنها تقوم على السرد ما بعد الحداثي الذي تسير فيه الأحداث في خطوط متعرجة.

• ما موقع اللغة الشعرية والتأملية في الرواية؟ وهل كانت ضرورة أم خياراً جمالياً؟

– هي جزء من سياق النص، لكن ليست كل الرواية تقوم على تمثل الشعر، أما التأمل فهو حاضر تقريبًا في كل المساحات وضروري لكي يكون ثمة سرد. فأي سرد غير متأمل يسقط، يصبح مجرد حكايات عابرة. كما أن لي مفهومًا شخصيًا بمسألة الشعر بأنه لم يعد وفق التعريف الكلاسيكي له، بحيث بات فعل حياة وحضورًا معقدًا، يخرج من السياق الذي نشأنا عليه ونحن نقرأ الشعر، كما أن هناك فرقًا بين الشعر Poetry والشعرية Poeticity، في الروايات الشعرية هي الغالبة وليس الشعر.

• كيف تجلت ثيمة الهوية السودانية في العمل؟

– الهوية موضوع جدلي وإشكالي ومعقد، لا أظن أن أي رواية تطرح أسئلة كبيرة تخلو من هذا السؤال، لكن ليست وظيفة الكاتب أن يقرر أو يعلن كيف عالج هذا الموضوع، فالقارئ هو الذي يكتشف ذلك بطريقته. «البحث عن مصطفى سعيد» هي رواية هوية، وتعالج هذا السؤال، وسأترك للنقد والدراسات أن تكشف هذا الجانب وقد ترى ما لم أره، بل سيكون ذلك حتمًا. لأن السرد محتال واللغة حمالة أوجه، بحيث يجتاز المعنى ما أراده الكاتب، كما أن عملية الكتابة ترتبط بسياق معقد من الوعي واللاوعي، بحيث أن الكاتب لا يعرف مرات من أين ولدت فكرة معينة، ولماذا كتب ذلك. يحدث ذلك معي أحيانًا، لكني لا أسقطه من النص، بل أبقيه، حتى لو أن وعيي طاردني وقال لي: لا هذا يجب أن يحذف.

• هل ما زال مصطفى سعيد، في نسخته الجديدة، مرآة لقلق الإنسان السوداني المعاصر؟

– يمكنني القول نعم، وأيضًا لا. كما قلت في السؤال السابق، صعب أن نضع الإجابات النهائية، خاصة أن موضوع الرواية يتعلق بـ»البحث عن مصطفى سعيد»، وهذا البحث يتدثر وراءه الكثير من هذه القضايا، من قلق وأزمات وجنون، الخ… من تعقيدات واقعنا السوداني المعاصر. النقطة الثانية، هل يمكن الجزم بأن ثمة نسخة جديدة، أم أنها أرواح الأسلاف التي تتناسل فينا، لست أدري! سأترك للنص والقارئ الحكم أيضًا.

• كيف استقبل النقاد والقراء الرواية؟

– الرواية صدرت منذ أقل من شهر، ويصعب أن نقرر كيفية الاستقبال سريعًا، لكن من الانطباعات الأولى التي سمعتها أو قرأتها أو كتبت في وسائل التواصل الاجتماعي ثمة مزيج من حب الاستطلاع والحيرة والرغبة في الاستكشاف ما الذي يدور في عوالم «البحث عن مصطفى سعيد»، وأي مصطفى هو؟ وما كتب من نقد إلى اللحظة كان واعيًا بطبيعة النص وحداثته، كما في مقال سطره زهير عثمان الذي كتب: «ليست (البحث عن مصطفى سعيد) رواية تُقرأ على مهل فحسب، بل نصّ يُستعاد، يُفكّك، ثم يُبنى في الوجدان مرّة بعد مرّة. إنها ليست بحثًا عن رجل مضى، بل عن زمن انقرض، وذاتٍ أُجهضت، وأفقٍ تُرك للنواح دون عزاء. هنا لا يستدعي عماد البليك شخصية الطيب صالح في مجازها القديم، بل يبتكر منها شبحًا تائهًا، غائبًا/حاضرًا، يُحاور العدم والخراب، ويَلفّها بهالةٍ من السرد الكابوسي، حيث تتراكم الكوابيس على مصير البلاد كما تتراكم الغيوم على خرائط المرايا المهشّم». أما جريدة الشرق الأوسط فقد وصفت «البحث عن مصطفى سعيد» بأنها «شهادة مؤلمة وعميقة عن الإنسان السوداني الذي ظل عالقاً لعقود بين فكيّ الاستبداد والحلم المؤجل».

• هل «البحث عن مصطفى سعيد» تمثل بداية لسلسلة أو مشروع أوسع في استعادة شخصيات أدبية سودانية؟

– من الممكن، أن يكون ذلك المشروع قائمًا، سواء عندي أو كتّاب آخرين من الجيل الجديد، وهو نوع من الإبداع والفن الذي يضيء طريق المثاقفة والنقد الأدبي الواعي، ويتيح محاورة بين الأجيال ويكسر هيبة القداسة، وغيرها من تصورات تقليدية عندنا في فكرنا الثقافي الراهن. نحن نحتاج بالفعل إلى أفق ووعي جديدين لطبيعة مشروعنا الثقافي، بحيث يكون أكثر فاعلية واقترابًا من سؤالنا حول حقائقنا إن وجدت.

• أخيراً… ما العمل الذي تشتغل عليه الآن، وما الذي يشغلك ككاتب في هذه اللحظة؟

– تشغلني مشاريع عديدة خارج السرد وداخله، منها كتب فكرية وفلسفية، بعضها باللغة الغربية وأخرى بالإنجليزية، منها كتاب بعنوان «الخلل في العالم» يفكك وجودنا في عالم اليوم وإشكالات الإنسان المعاصر وحداثته الزائفة. أيضًا مشغول بكتابات تمزج بين التجربة الذاتية والتأمل والسرد، كما في كتابي «أرواح الأسلاف» الذي لم أكمله بعد.

شارك الحوار