الذات والموضوع في رواية “عمى الذاكرة” (1-2): سرد منتظم وتصاعد اختصر الكثير من الدهشة

Admin 30 أغسطس، 2025 114

بقلم: محمد عبده الشجاع - اليمن

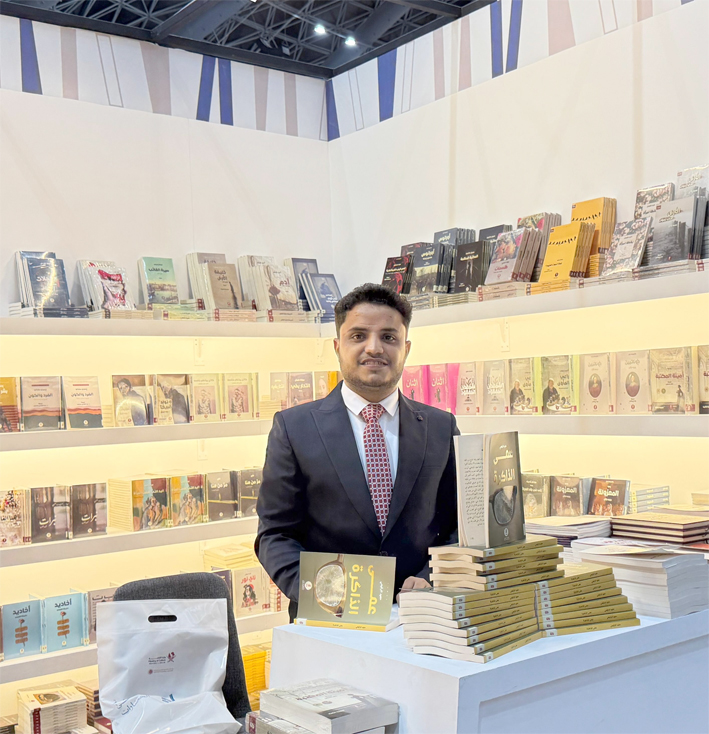

• دُوّنت هذه الملاحظات والانطباعات منذ وقت مبكر، أي منذ أهداني الكاتب حميد الرقيمي عمله الروائي، لكني تأخرت في ترتيبها، وقد باركت له هذا التألق، وراهنت على أنها من الأعمال المتفوقة سردًا وفكرةً ولغةً وتعبيرًا عن أوجاعنا، وهي من الأعمال التي رصدت المشهد اليمني والأحداث -إن صح التعبير- بشكل ناضج.

ها هي اليوم -أي الرواية- تقفز من القائمة الطويلة لجائزة كتارا إلى القائمة القصيرة، وغدًا سنحتفل بالفوز وبالرهان إن شاء الله. تأخرت كثيرًا في نشر القراءة لسببين:

• الوقت وانشغالي المستمر.

• عدم قناعتي الكاملة دائمًا بما أكتب؛ لشعوري الدائم بالقصور وعدم الاجتهاد.

مبروك حميد هذا الجهد.

(…………)

يقسم النقاد أنواع السرد إلى أكثر من قسم بحسب هوية الكاتب وارتباطه بمدرسة معينة، حيث تتعدد المواضيع والانطلاقات في رسم الصورة الكاملة لأي عمل أدبي سردي، ووفقًا لذلك يترك الكاتب بصمته مهما كان هناك من تماثل أو تقارب في اللغة والفكر والثيمات والسياق العام للحبكة الرئيسية. لكن ذلك التطابق لا يمكن أن يكون حد تقارب الشفاه بعد المرض، لذا تظل هناك أصوات مرتفعة تعبر عن حالات مختلفة لغةً ورؤيةً وسردًا، ثم تأتي الخطوط العريضة والرموز التي يختزلها العقل ويعكسها في أوراق العمل كما لو أنه يبوح بأسرار الدنيا ليخفف من جبروت الصبر وفيض الذاكرة.

(1)

“عمى الذاكرة” جمعت بين كثير من الأشكال، رواية لم تحمل التعقيد مطلقًا في حبكتها، لكنها سارت بتقنية مدهشة حملت الكثير من الأوجاع بعيدًا عن الثالوث التقليدي (الجنس، السلطة، الدين)، وشكلت مسارًا مثيرًا في كل شيء لم أعهده أنا في “الظل المنسي” التي قرأتها، وربما “حنين مبعثر” التي لم أقرأها، فقد وجدت حميدًا في “عمى الذاكرة” مختلفًا وكأنه صاحب تجربة لها عشرات السنين.

قرأت العمل بشكل متقطع ووضعت الكثير من الملاحظات التي تحولت إلى قراءة، وهذا النوع من القراءة لا يساعد القارئ على الخروج بتصور دقيق أو مكتمل ما لم يتم العودة وقراءة بعض المقاطع على الأقل، ومع ذلك جاءت قراءتي بمثابة انطباعات. ولأن حميد جديد على الكتابة السردية وهذا عمله الثالث، فقد شدني كثيرًلغته وسياق الكتابة بأسلوب غير ممل، وهو من صميم السرد الروائي.

(2)

يستدعي الكاتب جده متحدثًا على لسانه، يمنحنا جرعة أمل وقوة بأن علينا أن ندافع عن وطننا، كرامتنا، حريتنا، واستقلاليتنا من الدخلاء، بسرد جميل يستعرض علاقته بجده، طفولته البريئة، والنصائح التي لا تنتهي، وكأنه يحاكي تاريخ اليمني وبأسه وجَلَده.

صنعاء روح اليمن، انطلق منها الكاتب ليرسم مشهدًا عامًا وتراجيديًا عن المأساة التي حلت بالبلاد كلها، وكيف تم مطاردة السكينة من قبل المليشيا، وكيف دمرت الحرب هذه الروح المتمثلة. يحضر الكاتب في الوجدان وهو يصور حال المرأة، الشيوخ، والناس. يعزز الكاتب تصوراته للعلاقات والحياة عمومًا، راسمًا مشهدًا مدهشًا وحوارًا ثريًا أبطاله الجد، الأب، الحفيد، يافا، وغيرهم من الرمزيات؛ إشارات واستنتاجات لما يجري دائمًا بين الأجيال.

يريد الكاتب تجاوز الماضي برغبات وتطلعات جديدة، وهي أمور حتمية حتى لو كانت إيجابية، “نحن جيل اليوم”، وهي عملية تحفيز من الجد نفسه للدفع بحفيده قدمًا نحو الأمام. بهذا الاسترسال في الحديث، يرسم الكاتب مشهدًا دراميًا في منتهى البراعة يعيش القارئ لحظات مشرقة وممتعة

(٣)

لقد استطاع الكاتب أن يمنح القارئ مساحة للتكهن، فماذا لو تحولت إلى مشهد درامي حتى من حلقة واحدة؟ هذا التتابع بين الجد والابن والحفيد مذهل، يعكس روحًا ساردة وقلمًا مليئًا بالخيال والدهشة.

الكاتب بقدر ما يمنح خياله هذا الاسترسال في السرد، هو أيضًا يصل إلى ذروة الكتابة اللافتة، ويجسد علاقات التنافر الموجودة في الأسرة بين الجد والابن، وهذه هي نتائج اضطراب طبيعي بسبب مشقة الحياة والعنف وقسوة البيئة والمحفزات نتيجة الأعمال الشاقة في الأرض وعدم فهم طبيعة العلاقات التراتبية وتسلسلاتها، وأحيانًا ينمو الجفاء بين الأب وابنه لأسباب عديدة ليصبح واقعًا على علته.

يمنح الكاتب جده البطولة، وهو أمر بالغ الأهمية. والميزة في الأعمال الروائية الأدبية بين كاتب وآخر، تقوم على ركائز عديدة: عنصر المفاجأة في اختيار الموضوع وتكشفه من صفحة إلى أخرى، وأيضًا ركيزة اللغة التي يحولها الكاتب إلى قوالب سحرية منتظمة الإسقاطات ودهشة التنقل بين الأفكار والثيمات.

(4)

هناك تداخل ساحر بين الحرب وتفاصيل حياة بائسة وموت في كل مكان، فالحرب مفتاح العمل، لكن عنصر المفاجأة هو تلك الاستطرادات بالعودة إلى الطفولة واستعادة مشاهد رهيبة من البؤس والموت وإيقاع الحياة وتبدلها.

مشهد عدم تصديق أن جده يبكي هو مشهد سينمائي رائع، عدم تقبل الأمر وعدم منطقيته، تلك هي هيبة الأجداد وأصالتهم التي جُبلوا عليها. “ما يخيفني هو أن ينطفئ العملاق الذي عهدته في روحي”، لم يتقبل تحول جده في هذا التوقيت مطلقًا، ولا هيئته الجديدة التي سيكون عليها. يريد أن يكمل الحياة مع جده كما عهده أيًا كانت، يريد جده الشامخ الذي لا يموت، صورة تحمل فكرة مدهشة، فكرة أن يكون لك سند قوي في هذا المعترك وإن كان قاسيًا، وهو تعبير صارخ عن البؤس الحالي وافتقادنا للجد الثائر والصلابة، وهنا تتجلى نقطة مهمة وهي كيف حول الكاتب ذلك العنف إلى رغبة ومعادلة حتمية وطبيعية.

(5)

لم يشكُ أو يتذمر، وهذا أحد عناصر المفاجأة، إشارة إلى أننا بحاجة لتلك الشخصية في حياتنا. ففي ثلاثية نجيب محفوظ (“قصر الشوق” – “بين القصرين” – “السكرية”) رأينا كيف عاش الأب في هيبة الإله، وكيف تتوزع أدوار الحياة بين الزوجة والأبناء، ثم يأتي جيل آخر ينسج لعبة حياة جديدة، لكن هيبة الأب تظل متوارثة وإن تلاشت، تبقى محفورة في الذاكرة

مشهد كثيف عن الحرب وما خلفته قذيفة واحدة: بحيرة من الدماء، أشلاء، المنارة، المصاحف الملطخة، الدخان، اللهب، وكأنه هنا يستعير تاريخًا مليئًا بالصراع والضحايا، تاريخ قديم جديد، فقد أتى به الكاتب على بشاعته دون زمان أو مكان، تاركًا للقارئ استدعاء حلقات الدم كلها منذ سقيفة بني ساعدة وسط أحداث متسارعة.

بين القذيفة الأولى والثانية في صفحة 25، كان البطل الصغير قد فقد منزله، أقرباءه، حقيبته، طريق العودة، وأشياء كثيرة أتى عليها، ونمنمات دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شكلت مشهدًا أليمًا لتصبح أنت “وحدك الشاهد على موت الأرض هذه المرة”. والكاتب هنا يستحضر مشهدًا يتكرر عن صورة الحرب التي طمست معالم الحياة، وصف مدهش ومشهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق وتراجيديا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر ظالم وطموح فوضوي.

(6)

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية يخفت قليلًا، تبدلت الأحداث وتحول السرد، بعده يبدأ عملية استطراد جديدة، محاولًا إكمال ما فاته من المعركة. يتقمص الكاتب أو الحفيد صورة جده القوي الذي لا يستسلم، جده المقاوم. في صفحة 34-35، سرد مبدع ومدهش أيضًا. من صفحة 37-42، مشاهد مؤثرة وسرد جميل مختلف كلية عن الأحداث الماضية، ينقلنا إلى مشهد كثيف عن الحرب وما خلفته قذيفة واحدة: بحيرة من الدماء، أشلاء، المنارة، المصاحف الملطخة، الدخان، اللهب، وكأنه هنا يستعير تاريخًا مليئًا بالصراع والضحايا، تاريخ قديم جديد، فقد أتى به الكاتب على بشاعته دون زمان أو مكان، تاركًا للقارئ استدعاء حلقات الدم كلها منذ سقيفة بني ساعدة وسط أحداث متسارعة.

بين القذيفة الأولى والثانية في صفحة 25، كان البطل الصغير قد فقد منزله، أقرباءه، حقيبته، طريق العودة، وأشياء كثيرة أتى عليها، ونمنمات دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شكلت مشهدًا أليمًا لتصبح أنت “وحدك الشاهد على موت الأرض هذه المرة”. والكاتب هنا يستحضر مشهدًا يتكرر عن صورة الحرب التي طمست معالم الحياة، وصف مدهش ومشهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق وتراجيديا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر ظالم وطموح فوضوي.

(7)

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية يخفت قليلًا، تبدلت الأحداث وتحول السرد، بعده يبدأ عملية استطراد جديدة، محاولًا إكمال ما فاته من المعركة. يتقمص الكاتب أو الحفيد صورة جده القوي الذي لا يستسلم، جده المقاوم. في صفحة 34-35، سرد مبدع ومدهش أيضًا. من صفحة 37-42، مشاهد مؤثرة وسرد جميل مختلف كلية عن الأحداث الماضية، ينقلنا إلىمشهد كثيف عن الحرب وما خلفته قذيفة واحدة: بحيرة من الدماء، أشلاء، المنارة، المصاحف الملطخة، الدخان، اللهب، وكأنه هنا يستعير تاريخًا مليئًا بالصراع والضحايا، تاريخ قديم جديد، فقد أتى به الكاتب على بشاعته دون زمان أو مكان، تاركًا للقارئ استدعاء حلقات الدم كلها منذ سقيفة بني ساعدة وسط أحداث متسارعة.

بين القذيفة الأولى والثانية في صفحة 25، كان البطل الصغير قد فقد منزله، أقرباءه، حقيبته، طريق العودة، وأشياء كثيرة أتى عليها، ونمنمات دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شكلت مشهدًا أليمًا لتصبح أنت “وحدك الشاهد على موت الأرض هذه المرة”. والكاتب هنا يستحضر مشهدًا يتكرر عن صورة الحرب التي طمست معالم الحياة، وصف مدهش ومشهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق وتراجيديا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر ظالم وطموح فوضوي.

(8)

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية يخفت قليلًا، تبدلت الأحداث وتحول السرد، بعده يبدأ عملية استطراد جديدة، محاولًا إكمال ما فاته من المعركة. يتقمص الكاتب أو الحفيد صورة جده القوي الذي لا يستسلم، جده المقاوم. في صفحة 34-35، سرد مبدع ومدهش أيضًا. من صفحة 37-42، مشاهد مؤثرة وسرد جميل مختلف كلية عن الأحداث الماضية، ينقلنا إلى مرحلة الطفولة حيث التبول على الفراش، حيث العثور على ذاته البريئة بين أمه وجده.

ثم تأتي دهشته من رحيل جده، مستغربًا كيف سيرحل بسهولة مستسلمًا بعد أن كان يظنه أقوى من الجميع، بما فيهم الموت. انطفأ وهج الجد مبتسمًا، قارئًا للقرآن. في صفحة 43، لم يتصور موت جده الذي كان قد أصبح وطنه الكبير، كما أن حاجز القوة كُسر لدى هذا الصغير وهو يعتقد أن جده بجبروته قادر على مواجهة أي شيء، بما في ذلك الموت.

(9)

لم يغرق الكاتب في تحديد المكان وتركه مفتوحًا، كما أنه فعل ذلك مع الزمان مكتفيًا فقط ببعض الإشارات والدلالات، فقد أشار في بداية عمله إشارات واضحة، ففي الصفحة 43 يقول: “منذ عشر سنوات”. لأن تحديد الزمان والمكان بشكل دقيق سيتطلب جهدًا مختلفًا وسيخلق سردًا وتفاصيل وربما تجعل الكاتب يغرق في المباشرة. ولأن العمل يحمل اسم أو عنوان “عمى الذاكرة”، فإن ذلك يشير إلى آفاق مفتوحة غير مقيدة تمامًا بثنائية الزمان والمكان.

وهنا نقطة مهمة: إذا اعتبرنا أن الأحداث تدور أثناء الحرب الجديدة، فإن هذا يجعلنا نتساءل: هل الكاتب هو البطل وكم عمره؟ أم أنه يحكي على لسان آخر؟ وفي كلتا الحالتين، فإن السياق يحمل دلالات عديدة وفكرةعميقة في التعبير عن مأساة الحرب، سواء تلك التي حدثت قبل عقود أو اليوم، بما فيها من تبعات وأوجاع كانت كارثية على الجميع، بما فيهم الوطن.

يستمر الكاتب في تلة تودع رجلًا يخوض صراعًا مريرًا بين النفس وذاكرته وخياله وأفكاره، وبين بيئة يراها من حوله تتغير وتزداد قتامة. يريد أن يتخلص من روحه، الصدمة أكبر من أن يتحملها. جده هنا هي الأرض، الوطن، العائل الوحيد الذي كان يستمد منه قوته، الماضي الذي يكاد أن يتلاشى دون تحمل أي مسؤولية، النضال، الصلابة، روح المقاومة، والصبر.

هذا الحضور السردي المدهش يعكس صورة الكاتب وثقافته، محاولًا امتصاص أو التعبير عن حمم اللهب التي قُذفت أثناء الحرب، عن الأشلاء التي مُزقت، والأرواح التي أُزهقت، والأمكنة التي تبدلت، والنزوح القسري، والأطلال. أما استخدام التلة هنا، فهي إشارة قديمة عند العرب إلى الوداع وقسوة الحياة وبداية حياة جديدة.

“كان موت جدي متوقعًا، لكن الذي لم أكن أتصوره هو ذلك البهاء الذي ارتسم على وجهه قبل لحظات انطفائه الأخير، وهو يتأملنا بحب لا مثيل له، وكيف قبل ذلك العملاق أن يتلاشى في مواجهة الموت، وأنا الذي كنت أعتقد جاهلًا بأنه أعظم وأقوى ملكات الله في الوجود”.

أجمل ما يعيشه الكاتب هنا الدهشة التي لم تفارقه حتى وهو ينتقل إلى مدينة مفتوحة على العالم، مختلفة أسواقها وأزقتها وملامح وجهها كلية عن بيئته التي جاء منها، قبل أن يهرب من صنعاء بعد تفجير الحرب. هذا الاستطراد والتشابك يشكل دائرة قلقة لحياة لم تستقر بعد، وبنفس السياق يسرد التفاصيل والنمنمات التي شدت بصره وروحه وخياله.

تفنن الكاتب في خلق فانتازيا أقرب للمأساة بين بيئته الأولى ودخوله إلى مدينة صنعاء، عاصمة الروح، ولقائه بـ “عبده حمادي” وتقاسمه للحياة معه. بعض المشاهد ظهرت مبتورة مع هذا الرجل، لكن إجمالًا كانت هناك حوارات وإشارات من صميم السرد والعمل الأدبي.

في الصفحة 55، يعود الكاتب إلى صنعاء ليرسم مشاهد الموت، وكأنه يعلن أن كل موت قادم من هذه المدينة التي يبحث فيها الناس عن الحياة في الوقت نفسه. هي مفارقة عجيبة تمنحك انفصامًا في تحديد المستقبل، كيف سيكون شكله وسط هذه الأعاصير النفسية والفوضى التي تخلقها جماعات السياسة والسلطة والظواهر التي تنتشر؟

تخفت الفكرة قليلًا وتشعر بمتاهة مع السرد وغياب تصاعد الدراما، لكن الكاتب يظل يحافظ على ذاته وهو يستحضر معاناته وصدماته في أمكنة جديدة عليه بعد أن فارق أباه وجده. هو الآن في إطار حياة مختلفةيحاول الخروج من سفر المعاناة التي كان عليها، وحتى من ذاكرته وطفولته البائسة، وهي حالة ملازمة للإنسان عمومًا واليمني خصوصًا، أقصد عملية الهروب من واقع إلى آخر بحثًا عن الأفضل، لينتهي العمر ونحن لم نصل.

(يتبع)

شارك القراءة