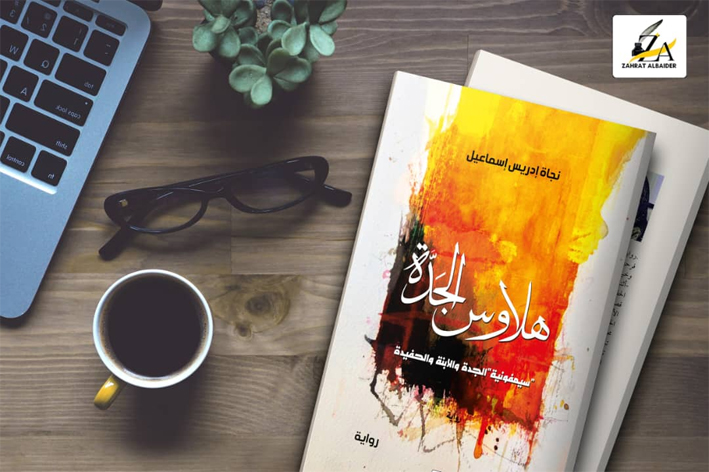

قراءة نقدية تأملية سابرة وفق المنهج البنيوي لـ «هلاوس الجدة» للكاتبة نجاة إدريس

Admin 15 نوفمبر، 2025 132

حين تتحول الحكاية إلى ذاكرةٍ من نور

د. صلاح الدين أبوبكر عثمان

مقدمة

• في رواية «هلاوس الجدة» للكاتبة نجاة إدريس إسماعيل، يتجلّى السرد بوصفه فعلاً من أفعال الوعي الثقافي، ومغامرة في تفكيك العلاقة بين المرأة والمكان والذاكرة. الكاتبة، بثقافتها العميقة وحسّها الأنثروبولوجي المرهف، لا تكتب الرواية بوصفها سردًا للحياة، بل بوصفها استنطاقًا للوجود الإنساني في شكله المحلي، السوداني، المجبول بالحنين، والماء، والطين، والظلال التي تتكاثر في فضاءات «شمبات».

تكتب نجاة إدريس كما لو أنها تكتب ذاكرة المكان نفسه، لا الشخصيات فقط؛ فالمكان عندها ليس خلفية للأحداث، بل كائن متكلم، يتنفس من خلال أصوات النساء، ومن خلال رائحة البن و ارتعاشة الضوء في بيت الجدة. تلتقط الكاتبة نبض الحياة اليومية بذكاء بصري وثقافي، فتجعل من التفاصيل الصغيرة — جلسة قهوة، نظرة، أغنية قديمة — علاماتٍ كبرى في نظامٍ رمزيّ محكم، يختزن روح المكان وطبقات الزمن. جرأتها لا تكمن في كسر التابوهات الاجتماعية فحسب، بل في قدرتها على إعادة تعريف مفهوم السرد ذاته؛ إذ تمزج الواقعي بالحلمي، وتضع القارئ أمام حدود الوعي المزدوج: بين من يرى بعين الجسد ومن يرى بعين الذاكرة. في «هلاوس الجدة» يصبح الزمن أنثى، والمكان ذاكرة، واللغة مرآة تتشظى فيها الوجوه والأصوات والأنين.

هكذا، تكتب نجاة إدريس إسماعيل روايتها كما تُكتب الأسطورة: من الداخل، من صوت التراب والجدات، من الذاكرة التي لا تموت بل تتجدد في حفيداتٍ ينسجن من رماد الأمس ضوء الغد. إنها رواية تتحدى النسيان، وتمنح المكان روحًا أنثوية تتناسل منها المعاني، في سيمفونية سردية تتجاوز الواقعي إلى الفلسفي، واليومي إلى الكوني.

من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى رواية «هلاوس الجدة» بوصفها نصًا بنيويًا مركّبًا، تتقاطع فيه الأصوات والزمن والمكان ضمن شبكة من العلاقات الداخلية دون حاجة إلى مرجعية خارج النص. فالعالم الروائي الذي تشكّله نجاة إدريس ليس عالمًا يمكن الإمساك به من خلال الظاهر، بل هو نسيج من الرموز والإشارات، يتداخل فيه الواقعي بالأسطوري، والحلم بالذاكرة، حتى يصبح النص ذاته كائناً حيًّا له نظامه الداخلي ومنطقه الخاص.

إنّ الولوج إلى هذا النص يتطلّب قراءةً تلامس بنيته العميقة، لا سطحه السردي؛ قراءة تفكّك العلامات كما تُفكَّك الرموز في مرآةٍ فلسفية تعكس وعي المرأة السودانية في علاقتها بالتاريخ والمكان واللغة. من هنا تنفتح القراءة البنيوية على محورين أساسيين:

الأول يتمثل في تفكيك العنوان بوصفه عتبة دلالية تُشكّل المفتاح الأول للولوج إلى المعنى،

والثاني في تحليل لوحة الغلاف بوصفها نصًا بصريًا موازياً للنص الكتابي، يحمل في طيّاته الإشارات الأولى لطبيعة السرد وللوعي الذي ينتجه.

أولا: في عتبة الاهداء: : الإهداء الثلاثي بين الأمومة والذاكرة والمقاومة

تفتتح نجاة إدريس إسماعيل روايتها «هلاوس الجدة» بإهداء ثلاثي يوجّه البوصلة الشعورية والفكرية للنص قبل أن يبدأ سردُه. هذا الإهداء لا يُقرأ بوصفه فعل امتنان، بل بوصفه عتبة تأويلية، تشتغل داخل المنظومة الرمزية للرواية. إنه نصٌّ موازٍ يعلن عن بنية الوعي التي ستتحرك داخل النص: وعي المرأة بوطنها، وبالكتابة، وبذاتها.

الإهداء الأول: للأم آمنة الطاهر — منبت السرد ومستودع الحكي ومحضن الثقافة الشعبية

هذا الإهداء يكرّس الأمومة الأولى بوصفها أصلًا رمزيًا للأرض والهوية. فالأم هنا ليست مجرد شخصٍ بيولوجي، بل استعارة للوطن الأم — السودان في تجلياته الأنثوية ،هنا تُعيد المؤلفة رسم صورة الأم كوطن، وكذاكرة لغوية وتاريخية تحتضن الحكاية الأولى.

إنها آمنة الطاهر، لكنها أيضًا آمنة السودان، الاسم الذي يشفّ عن الأمان والخصب، والطاهر الذي والطاهر الذي يحيل إلى النقاء الجذري للانتماء.

بهذا الوعي، يتحول الإهداء إلى أول صوت في سيمفونية الذاكرة، إعلان عن أن السرد القادم ليس عن الجدة وحدها، بل عن كل الأمهات اللواتي أنجبن الأرض واللغة والذاكرة.

الإهداء الثاني: كان مبذولا في حق الكاتبة والملهمة القديرة الراعية للإبداع والمبدعين الجدد، في هذا المستوى، تنتقل الكاتبة من الأم البيولوجية إلى الأم الرمزية للمعرفة والإبداع. فالإهداء هنا تثبيت لسلطة الكتابة النسوية بوصفها حاضنة للمبدعين والمبدعات الجدد.

إنها تُهدي عملها لامرأة كتبت قبلها، كأنها تعلن عن سلالة أدبية أنثوية تمتد من الأم الواقعية إلى الأم الثقافية.

بهذا الفعل الرمزي، تنسج الكاتبة سلسلة من الوراثة الإبداعية، تُعيد من خلالها تشكيل مفهوم الرعاية في الوعي النسوي، من رعاية الجسد إلى رعاية الروح والمعرفة.

فهي لا تكتب من فراغ، بل من رحم تراث نسوي متراكم، حيث تكون الكتابة فعل تواصل لا تنافس، وامتدادًا للغة الأمهات اللواتي كتبن بالحدس أو بالصمت.

الإهداء الثالث: إلى المرأة السودانية – رمز المكابدة في مجتمعٍ ذكوري

هنا يبلغ الإهداء ذروته الرمزية.

الكاتبة تُخاطب المرأة السودانية بوصفها الضمير الجمعي المغيّب، الكائن الذي حمل المجتمع ولم يُنصفه. إنها تُكرّس الرواية كمساحة اعتراف واحتفاء في آنٍ معًا.

إن هذا الإهداء ليس خطاب شفقة، بل بيان مقاومة ناعم، يفضح البنية الذكورية من الداخل عبر إعادة الاعتبار لصوت الأنثى.

فالمرأة السودانية في نظر نجاة إدريس إسماعيل ليست كائنًا مقهورًا، بل كيانًا جماليًا مقاومًا، يتحدى القهر بالصبر، والإنكار بالخلق، والتجاهل بالحكاية.

إنه إهداءٌ يكتمل فيه معنى الأمومة الكبرى: الأم – المربية – الكاتبة – الوطن.

الدلالة العامة والمغزى البنيوي

الدلالة العامة والمغزى البنيوي

تتجاور الإهداءات الثلاثة في بناءٍ تراتبي يوازي حركة الرواية نفسها:

من الجذر (الأم آمنة الطاهر) إلى الغصن (الكاتبة الراعية)، إلى الثمر (المرأة السودانية).

بهذا الشكل، يتحول الإهداء إلى خريطة للهوية النسوية السودانية في امتدادها الوجودي والثقافي.

ومن المنظور البنيوي، يمثل هذا الإهداء تمهيدًا لبنية الرواية الدائرية؛ فالأصوات الثلاثة – الأم، الكاتبة، المرأة – هي الأصوات ذاتها التي سنجدها متكررة داخل النص بصيغٍ مختلفة: الجدة، الابنة، الحفيدة.

أما من منظور فلسفي، فالإهداء يشكّل فعل تطهير سردي (كاتارسيس)، تحاول به الكاتبة أن تردّ الجميل للأصل، وللكلمة، وللأنثى التي ظلّت تُكتب على الهامش.

هكذا يتبدّى الإهداء الثلاثي بوصفه بنية ما قبل سردية تختزل فلسفة الرواية كلها: ففيه تتجاور الأمومة (الولادة)، والرعاية (الكتابة)، والمكابدة (المقاومة) — ليولد النص من رحمٍ أنثوي متعدّد الأبعاد، هو في جوهره بيانٌ ثقافي عن أنثى السودان الكبرى: تلك التي تحرس الحكاية حتى في لحظة الهذيان

ثانيا تفكيك العنوان «هلاوس الجدة»، ضمن رؤية بنيوية تدمج الجمال بالتحليل:

العنوان في رواية «هلاوس الجدة» ليس مدخلًا لغويًا فحسب، بل هو العتبة الأولى التي تُطلّ منها الكاتبة على أعماق الوعي الجمعي للمرأة السودانية. تركيب العنوان – «هلاوس» + «الجدة» – يقوم على ثنائية ضدّية تُولّد توترًا دلاليًا حادًّا بين الفوضى والنظام، بين اللاعقلاني والعقلاني، بين الانفلات والرسوخ.

كلمة «هلاوس» تنفتح على فضاء الذهن حين يفقد توازنه، فتشير إلى الانزياح عن الواقع، إلى الأصوات التي تتكلم داخل الصمت، إلى الحقيقة التي تتبدّد لتولد من جديد في شكل حلمٍ أو ذكرى. إنها علامة على وعيٍ متشظٍّ، يحاول أن يُمسك بالعالم في لحظة ضياعه.

أما «الجدة»، فهي نقيض هذا التشظي، إنها الأصل، الذاكرة، الجذر الذي يُعيد ترتيب الفوضى داخل نسيجٍ من الحكمة والحنين. إنها ذاكرة الأنثى الأولى التي تحمل إرث الأرض والأمهات، وتحرس اللغة القديمة في وجه الزمن المتغير، وحين تُجمع الكلمتان في تركيبٍ واحد – هلاوس الجدة – يتولد صراعٌ بين الهذيان والحكمة، بين الزمان المتداعي والذاكرة الراسخة، فيتحول العنوان إلى استعارة كبرى لوعيٍ نسويٍّ يقف على حافة الحلم، يحاول أن يستعيد ذاته من بين شظايا الماضي.

إنه عنوانٌ يُقيم على تخوم الحقيقة، لا يمنح يقينًا، بل يدعو القارئ إلى التأويل، إلى الإنصات للأصوات المتعددة التي تسكن وعي الراوية. وكأن الكاتبة أرادت أن تقول: إنّ الذاكرة نفسها يمكن أن تهذي، وإنّ الحنين ليس سوى شكل آخر من أشكال الهلاوس الجميلة.

وهكذا، يصبح العنوان بنية رمزية مغلقة على ذاتها، تفتح أمام المتلقي أفقًا تأويليًا واسعًا، وتُهيئه للدخول في عالمٍ سرديٍّ تتجاور فيه الرؤى والأصوات، ويتحوّل فيه السرد إلى مرآة للوعي الجمعي، لا مجرد حكاية تُروى.

ثانيًا: لوحة الغلاف — البوابة البصرية للوعي:لوحة الغلاف في «هلاوس الجدة» ليست زينة خارجية للنص، بل هي كيانٌ بصريّ موازٍ له، يشتغل بوصفه مرآةً لطبقات السرد الداخلي. تصميم الفنان التشكيلي بكري خضر، بتوقيعه السوداني المجبول بألوان الأرض والنيل والذاكرة، يمنح الغلاف روح المكان وملامح نسائه، فيتحوّل من سطحٍ مرئي إلى نصٍّ تشكيليٍّ دلالي يستدعي القراءة لا المشاهدة فقط.

يمكن تأمّل الغلاف بوصفه فضاءً رمزيًا تتقاطع فيه الظلال والأضواء، تتسرّب من ثناياه وجوه ثلاثية: الجدة، الابنة، الحفيدة؛ لا كأجيال منفصلة بل كزمنٍ واحدٍ يتناسل في ذاته. الألوان المائلة إلى البني والقرمزي والأسود ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي طبقات من المعنى: البني لون الأرض والذاكرة، القرمزي لون الدم والحنين، الأسود ظلّ الغياب الذي يذكّر بالحضور. بدو ملامح المرأة على الغلاف (إن وُجدت) وكأنها تُطلّ من وراء ستار الزمن، نصف غائبة، نصف حاضرة، كما لو كانت تستمع إلى صدى صوتها في الحلم. هذا الانمحاء الجزئي للملامح يحوّل الصورة إلى رمزٍ للتناسل الوجودي للأنوثة، وللانمحاء المتكرر للهوية في مواجهة العرف والمجتمع.

من منظور بنيوي، يشكّل الغلاف عتبة نصية وفق ما أشار إليه جيرار جينيت؛ فهو لا يصف النص، بل يؤسس لمزاجه. الغلاف هنا يعمل كمفتاح للتأويل، يعلن منذ الوهلة الأولى أن الرواية ليست واقعية تمامًا، ولا خيالية بالمطلق، بل تقع في المسافة بين الحلم والذاكرة، بين ما يُقال وما يُحسّ.

هكذا يتحوّل الغلاف إلى عتبة وعي، لا إلى غلاف مادي. إنه الجسد الأول للنص، والبوابة التي يدخل منها القارئ إلى فضاءٍ أنثويٍّ يتشكل من رائحة القهوة وصدى الأغاني القديمة، ومن وشوشات الجدات اللواتي يُنصتن لأصواتهنّ في مرآة الماضي. الغلاف إذًا ليس تزيينًا، بل مجازٌ بصريّ للوعي السردي، يُقدّم الرواية كما لو كانت حلمًا متجسدًا في صورة.

ثالثًا: البنية السردية – النسيج الخفي لوعي النص

البنية السردية في «هلاوس الجدة» ليست مجرد ترتيبٍ للأحداث، بل هي هندسةٌ داخلية لوعيٍ يتحرك بين الأزمنة ويعيد تركيب العالم وفق منطق الذاكرة لا منطق التاريخ. الكاتبة نجاة إدريس إسماعيل لا تروي ما حدث، بل ما تتذكره اللغة حين تستيقظ من حلمها الطويل. ومن هنا ينبثق البناء البنيوي للرواية بوصفه نسيجًا من علاقاتٍ دقيقة بين الزمن، الصوت، المكان، والشخصية، تتفاعل جميعها كأنها خيوط في قماشةٍ رمزية واحدة.

1. الزمن السردي:

الزمن في الرواية ليس خطيًا، بل دائريٌّ متشظٍ، يتخذ من الاسترجاع (Flashback) والحلم والنوستالجيا أدواتٍ لإعادة صياغة الحاضر. الماضي يتداخل بالحاضر كما تتداخل الذاكرة بالهلاوس، فيتحول الزمن إلى حالة شعورية لا إلى تسلسلٍ تاريخي.

الزمن النفسي للمرأة السودانية – من الجدة إلى الحفيدة – يتقاطع مع الزمن الاجتماعي للتحولات السياسية والثقافية، فيتجلّى النص كمرآة لتاريخٍ غير مكتوب، تُدَوّنه الحكايات لا الوثائق.

2. الصوت السردي والبنية التلفظية :يتوزع الصوت السردي على أكثر من لسان: الجدة، الابنة، الحفيدة، وشخصيات «الجبنة»، بحيث تتشكل الرواية كجوقةٍ سردية تتناوب فيها الأصوات كأنها أنغام سيمفونية متقاطعة.

الحوار الداخلي والمونولوج يشكّلان البنية الأعمق للنص؛ فكل شخصية لا تتحدث بقدر ما تتفكر بصوتٍ عالٍ. هذه التعددية في الأصوات تُقارب مفهوم باختين عن «تعدد الأصوات» (Polyphony)، حيث لا يهيمن صوت على آخر، بل تتجاور الرؤى داخل سيجٍ لغوي واحد. التناص مع الأمثال، الأغاني، والموروث الشعبي يضخ في اللغة نبض الحياة اليومية، ويحوّلها إلى مرآةٍ لثقافةٍ جماعيةٍ تتنفس عبر الحكاية.

3. الشخصيات وعلاقاتها :الثلاثية الأنثوية (الجدة – الابنة – الحفيدة) هي محور التكوين البنيوي للرواية، لا بوصفها شخصيات منفصلة بل كدرجاتٍ في سلمٍ واحدٍ من الوعي.

الجدة: تمثل الجذر والذاكرة والقداسة الأولى للأنوثة.(الحاجة سعيدة) وصمودها ومقاومتها للظلم

الابنة: مساحة العبور، الصراع بين الموروث والرغبة في التجاوز.(شادية خريجة علم السيكولوجي وجهودها في تغيير حياة البؤس و المعاناة

الحفيدة: المستقبل، التمرد، اللغة الجديدة التي تنبت من رماد الماضي.(لين) المهتمة بالتوثيق وت\وين مذكرات لحيوات وتفاعلات المجتمع، هذا التدرج لا يُعبر عن تسلسلٍ زمني بل عن حركةٍ رمزية دائرية، حيث تتكرر التجربة في كل جيل بوجهٍ مختلف. والفضاء الذي يجمعهن — جلسة الجبنة — يتحول إلى مسرحٍ رمزي للبوح، وطقسٍ أنثويٍّ يُستعاد فيه التاريخ في صورة حكاياتٍ وهمساتٍ وبقايا أغنيات.

4. المكان :المكان في الرواية – شمبات – لا يُقدَّم كإطارٍ للأحداث بل ككائنٍ سرديٍّ حيّ، يحمل ذاكرة الأرض والنساء. هو أرشيف الوجود الأنثوي، حيث تمتزج رائحة البن برائحة الطين، ويتحوّل الحيّ الشعبي إلى مختبرٍ للذاكرة الجمعية.

شمبات هنا ليست موقعًا جغرافيًا بل زمنٌ مُتجسِّد، تسكنه الأرواح القديمة وتتكلم من خلاله أصوات الجدات، فيتحوّل المكان إلى بُعدٍ وجوديٍّ للذاكرة، وإلى لغةٍ أخرى تُضاف إلى لغات الرواية.

5. اللغة والأسلوب:

لغة نجاة إدريس في هذه الرواية هي شعرٌ مقنَّع بالسرد. إنها لغة تتنفس الموسيقى وتقترب من الوجد الصوفي. تعتمد على الانزياح، والتكرار، والجمل المكسورة التي تُحاكي اضطراب الوعي وارتجاف الذاكرة.

الكاتبة توظّف الهجنة اللغوية بين الفصحى والدارجة السودانية كوسيلة لإحياء الذاكرة الشعبية في النص، فتصبح اللغة حقلًا ثقافيًا يُستعاد فيه صوت الأم والأرض في آنٍ واحد.بهذه البنية المحكمة، تتحوّل الرواية إلى نسيج بنيوي مغلق، تتوالد داخله المعاني من العلاقات الداخلية بين عناصر النص، لا من خارجه. إنها رواية تُقرأ كما يُقرأ اللحن: من تكرار النغمة، من ارتعاش الصوت، ومن الصمت الذي يفصل بين الجمل.

ثالثًا: البنية السردية وفق المنهج البنيوي: تتجلّى البنية السردية في «هلاوس الجدة» كنسيجٍ تتقاطع فيه الأزمنة والأصوات والمقامات، في تشكّلٍ أقرب إلى المتوالية الموسيقية منه إلى السرد الخطي. فالرواية لا تنبني على تتابع زمني تقليدي، بل على جدلية التذكّر والنسيان، حيث يتحوّل الماضي إلى مرآةٍ للحاضر، والحاضر إلى ظلٍّ يحنّ إلى ما انطفأ في الذاكرة. هذه التقنية تجعل النص مفتوحًا على التأويل، إذ يتجاوز الحكاية إلى ما وراءها، إلى بنية الوعي ذاته.

من منظور بنيوي، تقوم الرواية على تفاعل ثلاث وحدات أساسية: الراوية، المكان، والذاكرة.

الراوية ليست ذاتًا فردية بل بنية صوتية تتكاثر داخل النص، إذ يتناوب الحكي بين صوت الجدة وصدى الابنة وهمس الحفيدة، فيتشكل السرد ككائنٍ متعدد الطبقات، تتناوب فيه الأصوات كالأمواج.

المكان ليس خلفية للأحداث، بل عنصر فاعل يُعيد تشكيل الشخصيات، فهو ذاكرة نابضة، يتلوّن بلون الحنين والغياب، أما الذاكرة فهي البنية الأعمق، المحرّك الخفي الذي يُعيد ترتيب الأزمنة ويمنح السرد إيقاعه الداخلي.

تعتمد الكاتبة على تفكيك البنية الزمنية عبر تقنية الاسترجاع (Flashback) والاستباق (Prolepsis)، فتمحو الخط الفاصل بين الماضي والمستقبل. كلّ مشهد في النص يفتح مشهدًا آخر، كما لو أن الحكايات تتناسل من رحم الحكاية الأولى، في دورة سردية دائرية تُحاكي حركة الحياة نفس اللغة السردية تتّسم بخصائص شعرية واضحة، فهي ليست وسيلة نقل بل بنية إيقاعية للوعي فيها تتحول المفردات إلى رموز، والجمل القصيرة المكثّفة تعمل عمل النبض الداخلي، تخلق إيقاعًا متواترًا يربط بين العتبة اللغوية والدلالة الفكرية. هذا البعد الشعري يمنح الرواية طابعًا ميتاسرديًا؛ إذ تتأمل اللغة ذاتها وهي تُعيد خلق العالم ،يُمكن القول إن الكاتبة تمارس نوعًا من الهندسة البنيوية للسرد، فهي لا تروي بقدر ما تعيد تشكيل الوعي من خلال اللغة. وهنا تكمن فرادة تجربتها: في تحويل اليومي والعابر إلى مجازٍ كونيّ، والخاص إلى صوتٍ جماعيٍّ يُعبّر عن هشاشة الإنسان وجرأته في آنٍ واحد.

رابعًا: الزمن والمكان كحاملين دلاليين

يتجاوز الزمن في «هلاوس الجدة» معناه الخطي التقليدي ليغدو زمنًا شعوريًا، لا يُقاس بالساعات بل بالذاكرة والحنين والوجع. إنه زمن داخلي، ينبض وفق إيقاع النفس لا وفق نظام الساعة. فالكاتبة لا تؤرّخ لحياة الجدة، بل تؤنسن الزمن ذاته، تجعله كائنًا حيًّا يشيخ ويتهدّل ويُصاب بالهلاوس، مثل الجدة نفسها. بهذا المعنى، يغدو الزمن مرآةً للوعي الجمعي ولتآكل القيم في عالمٍ يتسارع فيه الفقد أكثر من النبض.

الزمن السردي :يتوزع الزمن السردي في النص على مستويات ثلاثة:

1. زمن الذاكرة، وهو الزمن السائد، تتخلله استدعاءات متكرّرة للحياة القديمة، للأمكنة التي غابت لكنها لم تُمحَ من الوجدان. وتظل عصية على النسيان

2. زمن الحاضر المتهالك، حيث تحاول الراوية القبض على المعنى وسط انكسارات الواقع وتحوّل القيم.

3. زمن الحلم أو الهذيان، وهو زمنٌ ثالث يطلّ من بين الشقوق، يربط الواقعي بالمتخيّل، ويمنح النص بعده الفلسفي التأملي.

أما المكان، فليس فضاءً هندسيًا يحتضن الشخصيات، بل ذاكرة حيّة تنبض تحت الجلد السردي. القرية، البيت، الفناء، رائحة القهوة، النوافذ المفتوحة على الغياب—all these—تتحوّل إلى رموز دلالية تُعيد تشكيل الوعي الأنثوي في النص. المكان هنا ليس حيّزًا للحدث بل حاضنًا للمعنى، يختزن صراع الأنوثة مع السلطة والعرف

في لحظات كثيرة، يتماهى المكان بالزمن ليشكلا معًا كيمياء الحنين. فكلّ زاوية من البيت تُعيد زمنًا مفقودًا، وكلّ صوتٍ يخرج من الماضي يُعيد هندسة المكان في الوجدان. بهذه التقنية، تُذيب الكاتبة الحدود بين الداخل والخارج، بين البيت والعالم، بين الذات والجماعة، ليغدو النص فضاءً مفتوحًا يتنفس بين الخراب والحنين.

تُبرِز الكاتبة وعيًا فنيًا عميقًا بقدرة المكان والزمن على حمل الدلالة، وتُعيد عبرهما تعريف الانتماء. فليس الانتماء هنا جغرافيًا، بل انتماءٌ روحيّ إلى ذاكرة متشظّية، إلى ظلّ بيتٍ لا يزال يقيم في الحلم. وهكذا يصبح المكان زمنًا آخر، والزمن مكانًا آخر، في تداخلٍ أنثويٍّ عجيب يُعيد تعريف الوجود ذاته.

سابعًا: دلالة العنوان الفرعي وخاتمة القراءة

يحمل العنوان الفرعي «سيمفونية الجدة والابنة والحفيدة» بعدًا جماليًا ودلاليًا بالغ الثراء، إذ يُعلن منذ البدء عن منطق التعدد الصوتي الذي يشكّل قلب الرواية.

اختيار كلمة «سيمفونية» ليس ترفًا بل إشارة واعية إلى أن النص لا يُروى بصوتٍ واحد، بل عبر تآلف أصواتٍ ثلاثة تمثل أجيال المرأة السودانية في صراعها مع الزمن والذاكرة والمجتمع.

«السيمفونية» تحيل إلى الفن الراقي، إلى موسيقى تتداخل فيها الأنغام دون أن تذوب، في توازنٍ بين التمايز والوحدة. هكذا أيضًا تُبنى الرواية: كل شخصية (الجدة، الابنة، الحفيدة) تؤدي نغمتها الخاصة داخل اللحن العام للسرد.

«الجدة» هي الذاكرة الأولى، أرشيف الحكايات، الوعي الجمعي الذي يتكئ على التراث،» الابنة» هي الجسر بين الماضي والحاضر، الصوت الذي يعيد صياغة الموروث بلغة الحاضر.» الحفيدة» تمثل المستقبل، وعي ما بعد التقاليد، لحظة تمرد الأنثى على القوالب، وبزوغ الذات في فضاء الحداثة.

تجمع «السيمفونية» هذه الأصوات الثلاثة في توازن دلالي بين الامتداد والانقطاع، بين الوفاء للتحولات والمقاومة للطمس، فتغدو الرواية بيانًا موسيقيًا عن الوجود الأنثوي في السودان؛ وجود يتكلم بالذاكرة ويغني بالحلم.

ن المنظور البنيوي، يعمل العنوان الفرعي كـ بنية ميتا-سردية توضّح الطريقة التي ينبغي أن يُقرأ بها النص: لا كحكاية واحدة، بل كنسيج من الأصوات، والتجارب، والرموز. فالسرد في «هلاوس الجدة» هو في جوهره حوار بين الأجيال الثلاثة داخل بنية دائرية مغلقة تعيد إنتاج الزمن والمكان بوصفهما موروثًا أنثويًا.

أما من المنظور الفلسفي الثقافي، فالسيمفونية ليست مجرد استعارة موسيقية؛ إنها تعبير عن فلسفة الوجود الجماعي للمرأة السودانية — المرأة التي لا تتكلم وحدها، بل من داخل جوقة من الذاكرات والأصوات والمقامات. إن صوتها الجمعي هو الموسيقى التي تُبقي الحياة ممكنة رغم القهر، وتحوّل الرهق إلى إبداع، والوجع إلى معرفة

هكذا تتجلّى «هلاوس الجدة» كعمل بنيوي مكتمل الأركان:ينفتح على الذاكرة دون أن يغرق فيها، ويحتفي بالأنثى دون أن يحبسها في الأنوثة، ويعيد عبر لغته الشعرية بناء الزمن والمكان بوصفهما كائنين دلاليين يتنفسان مع السرد.

إنها ليست رواية عن الجنون، أو الزهايمر ،أو الاكتئاب بل هي تعبر عن وعي يتجاوز العقل المألوف،وليست عن الجدة فقط، بل عن المرأة بوصفها ذاكرة السودان الكبرى،عن تلك التي ما زالت، رغم الهلاوس،تحرس الجمر في حكاياتها،وتغني — كما في السيمفونية — لأنّ الغناء هو آخر أشكال البقاء.(اعطني النأي وغن فالغناء سر الوجود)

من المنظور البنيوي، يعمل العنوان الفرعي كـ بنية ميتا-سردية توضّح الطريقة التي ينبغي أن يُقرأ بها النص: لا كحكاية واحدة، بل كنسيج من الأصوات، والتجارب، والرموز. فالسرد في «هلاوس الجدة» هو في جوهره حوار بين الأجيال الثلاثة داخل بنية دائرية مغلقة تعيد إنتاج الزمن والمكان بوصفهما موروثًا أنثويًا.

أما من المنظور الفلسفي الثقافي، فالسيمفونية ليست مجرد استعارة موسيقية؛ إنها تعبير عن فلسفة الوجود الجماعي للمرأة السودانية — المرأة التي لا تتكلم وحدها، بل من داخل جوقة من الذاكرات والأصوات والمقامات. إن صوتها الجمعي هو الموسيقى التي تُبقي الحياة ممكنة رغم القهر، وتحوّل الرهق إلى إبداع، والوجع إلى معرفة.

ختاما أقول: هكذا تتجلّى «هلاوس الجدة» كعمل بنيوي مكتمل الأركان:

ينفتح على الذاكرة دون أن يغرق فيها، ويحتفي بالأنثى دون أن يحبسها في الأنوثة، ويعيد عبر لغته الشعرية بناء الزمن والمكان بوصفهما كائنين دلاليين يتنفسان مع السرد، إنها ليست رواية عن الجنون، بل عن وعي يتجاوز العقل المألوف، وليست عن الجدة فقط، بل عن المرأة بوصفها ذاكرة السودان الكبرى، عن تلك التي ما زالت، رغم الهلاوس،تحرس الجمر في حكاياتها، وتغني — كما في السيمفونية —لأنّ الغناء هو آخر أشكال البقاء.

شارك القراءة