ابن شرعي للثورة

بقلم: د. أحمد الصادق أحمد

«نأيت بنفسي بعيداً عن حضوري».

فرانز فانون

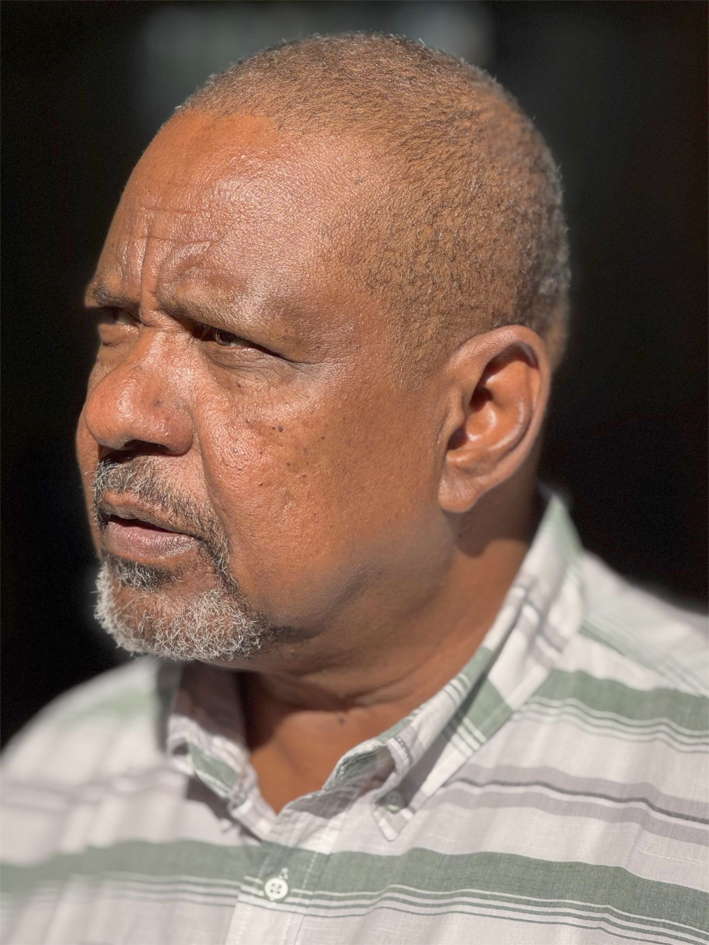

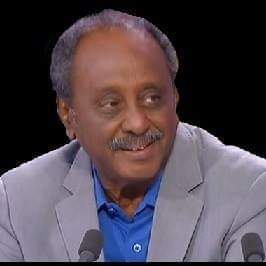

• تختلف تجربة الراحل هاشم صديق تجربة عن آخرين مجايلين له في المشهد، أو السياق عموماً، وتتقاطع كذلك في مساحات، صغرت أم كبرت، مع محجوب شريف والدوش وحميد والقدال، على سبيل المثال. ويمكن ملاحظة ذلك في قاموسه الشعري أو الدرامي؛ فقد حمل جيناته وصوته وبصمته وأسلوبه: حمل هذا القاموس في ما حمل من همومٍ وطنية قارة، والتي نزعم أنه لم ينشغل قط بغيرها من هموم، كما أفصح عنها في جميع أجناس الكتابة التي التي أنجزها. كما نزعم أن اقتراب ذلك المنجز، من عنواننا «الشعر والثورة»، سيُحيلنا قطعاً إلى مُؤلَّف تروتسكي ذائع الصيت «الأدب والثورة»، الذي كُتب في ما بعد الثورة الروسية 1917؛ وذلك لأن هاشم هو نتاج الثورة، ثورة أكتوبر 1964، والتي كانت ولا تزال مُلهمة لأجيال من المبدعين، وترتّبت عليها أيضاً ثورة في الإبداع، مُستمرّة حتى اللحظة. كما أن تجربة هاشم نفسها مُلهمة بل ومحفّزة لنا على أن نلحق بقطار الهم، قطار الثورة التي هي قاطرة التاريخ.

كما نزعم هنا أيضاً، قبل الدخول في عوالم هاشم، أن «المؤسسة الجمالية» في السودان، إن صح هذا التعبير؛ قطعت شوطاً وآفاقاً بعيدة في منجزها الجمالي والإبداعي في تحقيق «هُويةٍ وطنية» – بدلالاتها الأبستيمية – وتغنت للثورة ومشروعات المقاومة والمناهضة لجميع أشكال العنف المنهجي وأفعال الفاشية، مُتجاوزةً حتى البنية القبلية الكئيبة التي كم أعاقت أية تجلٍ لحداثة محتملة، دون جميع المؤسسات الأخرى من أحزاب وكيانات سياسية – وكذلك عنف الدولة! – وربما، قطعت شوطاً في «بناء الأمة»، عجزت عنه تلك المؤسسات، وحتى الدولة، حينما اتسعت الهوة فيما بينها والمجتمع. هكذا نقول بوضوح إن هاشم من ضمن الأصوات التي وضعت مداميكَ صلبة في ذلك البناء.

خلافاً لتعدد مشاغله الإبداعية وتنوع خطاطاتها، فقد تميّزت أعماله، من شعر ودراما إذاعية ومسرح، بتلك التحولات النصية: من بنية المضمون إلى البنية اللغوية والصورة الشعرية، التي ظلت حاضرة في نصوصه – إذا بدأنا مثلاً من أغنية «النهاية» الباكرة التي تغنّى بها سيد خليفة إلى «حاجة فيك» التي تغني بها مصطفى سيد أحمد، ومن «قطر الهم» حتى «نبتة حبيبتي»، ومن ديوانه «أذن الآذان» وحتى «مزامير الزمن والرحلة»، وبثيمة ثاوية في قعر متونه: نشيد الثورة، مسافة مرهقة تشهد على تلك التحولات النصية، وذلك لأن هاشماً هو الابن الشرعي لثورة أكتوبر، وقد ظل وفياً لذك الهمّ حتى آخر نصوصه. لم يكف هاشم يوماً عن نقد تجارب الممارسة السياسية وملاحقة الهم اليومي والمعيشي وتسكينه في متونه. وتقف دراما «قطر الهم»، مطلع سبعينيات القرن الماضي، شاهداً على ذلك، إذ لم يكف عن فتح سؤال الحرية والانعتاق: الفكرة الأبدية للانعتاق الكوني والسعي الخالد للعدالة، وهكذا تصمد نصوصه أمام زعمنا في أنها حملت فيما حملت أوجهاً عديدة للنقد السياسي والاجتماعي.

إن الظهور الباكر له لحظة أكتوبر بالملحمة، كان بداية قوية لتجربته في الكتابة مطلقاً، والتي بدورها ظلّت تُثري مشروعه الإبداعي الثوري، وقد ظل أميناً لهذا المشروع، كما ذكرنا من قبل، حتى آخر كتاباته. كان هاشم أباً روحياً، بل وربما شرعياً للغناء الثوري. وصارت الملحمة، الأكثر شيوعاً وتلقياً، أساساً مرجعياً وقاموساً لذلك الغناء، ومن بعدها صار السودان إلى جنة البلاغة الثورية، ربما ما زال مع عاصفة ديسمبر المجيدة.

إن الغناء للثورة وللوطن على مستوى الإبداع يَعني ببساطة اشتباك الجماليّ مع السياسيّ، أيْ لحظة الانتماء الحميم لقضايا الوطن، وذلك بحساب أن الثورة نفسها فعلٌ سياسيٌّ كما تقول المُفكِّرة حنا أرندت. وفي ذات الوقت يتجلى ردّ المبدعين بالكتابة باعتباره فعلاً لمناهضة باثولوجيا الاجتماعي والسياسي. وفي ذلك يقف مقطع «لما يطِلْ في فجْرَنا ظالم»، سرديةً صغرى لتلك المُناهضة وهاتِهِ المقاومة؛ نص تأسيسي لنقد تجارب الحكم الشمولي وتفشي أفعال الفاشية كما قالت أرندت أيضاً في كتابها العظيم «جذور التوتاليتارية». ذلكم بعض من أوجه كتابة هاشم، وجه واحد لما نضّده في شعره. أما الوجه الآخر فقد نضّده في كتاباته الدرامية والمسرحية، خاصة الدراما الإذاعية وعلى وجه التحديد، «قطر الهم» و»الحراز والمطر» التي قدمت هاشماً للمتلقي – خاصة الأولى – حيث أطلّ وجه هاشم المهموم باليومي والمعيشي، مُنخرطاً في موسيقاه: هموم العامّة (المجتمع) الذي تُرِكَ وحيداً وبائساً بعد أن شُغِلت السلطة الإجرائية، الدولة، بتكريس أجندتها وساد المنطق السلعي وساد الظلم في البلاد والعسف على العباد؛ دراما تقف شاهدةً على مقاومة السودانيين للبؤس والبطش والظلم الاجتماعي وغياب الحرية والعدالة. ولذا نزعم هنا أيضاً أن «قطر الهم» نصّ محوري في مشروعه، بالتلقي والاستجابة العظيمين آنذاك، وكذلك رفعت من درجة الوعي، وأذكت بذكاء بارع نار المُناهضة ورفعت من أصوات المقاومة بصيغة إبداعية باهرة رسمها هاشم في هذه الدراما الاجتماعية متينة البنيان الفني والجمالي.

اتّسع ماعون الدراما الاجتماعية في حسباننا في نصه المتميز «نبتة حبيبتي»، إذ التقط هاشم لحظة تاريخية مُشرقة في تاريخنا القديم، وبذات الجمال نضّدَها لتُضيء الراهن وتحكي هموم غمار الناس وآلامهم. هنا يتجلَّى اشتباك الجمالي مع السياسي في أبهى صوره، وربما كان وريثاً شرعياً أيضاً لتراثنا المسرحي التاريخي. وهنا أيضاً نستدعي العبادي في المك نمر وأبو الروس في خراب سوبا، إلا أن هاشماً كان أكثر حداثة، وهذا أمر بديهي بحساب اختلاف ذاكرة كلٍّ وسياقات الكتابة نفسها، فضلاً عن درجة الالتزام البائن في كتاباته وتنوعها. أضف إلى ذلك أن الثورة وبكل دلالاتها المعرفية والتاريخية تتجلى في جميع نصوصه وتصمد أمام القراءة السوسيو-تاريخية، وبما أحدثته من ثورة في اللغة -لغة الشعر والغناء ولغة الدراما و»اعتمادها الحداثي على الصورة والرمز والاستعارة الضارب في جذور اللاشعور الجمعي … اعتماداً على لسان الشعب واستثماراً لمخزون وجدانه»، أو كما علّق صلاح فضل على شعر بيرم التونسي.

هاشم ورفاقه محجوب شريف والقدّال والدوش وحمّيد، أحدثوا نقلة نوعية في بنية القول الشعري المرتبط بالثورة، ومنجزهم بحدّ ذاته ثورة في المشهد، منجزٌ تخترقه أصوات المغنين من محيط العالم بل وحتى من مركزه، من نيرودا إلى ناظم حكمت وبيرم التونسي وحتى (الخال) الأبنودي عندما يتغنى بالثورة ويختال. تجربة هاشم بكل عنفوانها وتدفقها تستدعي الاقتراب من شعريّتها وتأثيراتها الجمالية على المتلقين. لترقد روح هاشم صديق بسلام.

شمس الذاكرة التي لا تغيب»

بقلم: د. هاشم ميرغني

• على مدى أكثر مِن خمسين عاماً ظلَّ هاشم صديق متوهِّجاً باستمرار -مثلَ شمسٍ لا تغيبُ أبداً- في قلبِ ذاكرةِ هذا البلد، متغلغلاً عبرَ الحناجرِ الصادحة للمغنِّين، وفضاءِ الخشبة، وأثيرِ “هنا أم درمان”، وأروقةِ “المعهد”، حتى وحشة أرصفة الهزيع الأخير من الليل، وحزن سكك المغارب، وغربة المبدعين الأزلية في غسَقِ هذا الكون الذي لا شفاء منه، ولا شفاء له. ما بوَّأَ هاشم صديق بؤرةَ الذاكرة ليس -فقط- أنه رسمَ من دمِ القُرشيِّ خارطةً لفجرِ الخلاص، ونسَجَ رايةَ أكتوبر المرفرفة أعلى السارية، وتحدَّثَ بلسانِ ما يتكلم بلغة الصمت: طلَّة وردة من السور، أساور في أيدين طفلة بِتحفَظْ في كتابْ الدين، الوطن الممدَّد على إبر الكفاف، بيوت السترة والطين والعفاف، الحراز والمطر، المحطات والموانئ، القطاطي والمنافي، وقبر الغلابة المنسي مجدوع في الفيافي. وليس -فقط- أنَّه فضحَ غدرَ الخناجر التي تطعن ظهر الغناوي، والدسائس التي تجاهد أن تلوي ساعد الضمير، راكزاً ببسالة أمام بشاعة الغول، بشتى أقنعته المتحولة، مراهنًا على تبخُّرِه تحتَ نورِ الشِّعر الباهر الكاشف المضيء مثل ظهيرة سودانية حارقة. ليس كل ذلك فحسب ما بوَّأَ هاشم صديق بؤرةَ ذاكرة الناس والكتابة والتاريخ، بل، وأيضاً، انتباهه الحاد لحتمية الارتباط العضوي بين الكاتب ونصوصه؛ فقد ظلَّ ذلك الكاتب/النصُّ الذي تتلبسه نصوصه ليل نهار قابضًا، في مختلف الحقب والتقلُّبات، على جمر مبادئهِ وثوابته، مشتعلاً بحرائق الحرف والمعنى، واقفاً على وحشة الرصيف “مشدود تقولْ ساقْ الحراز” حينما حمل القطارُ الكثيرين من مجايليه وتلاميذه إلى مزالق الدعة، وعسل الطمأنينة الخادعة، وكراسي “ساس يسوس”، أو بعيدًا إلى مدن الصقيع ورياح المنافي. لم ينحنِ هاشم سِوى للوردة، ولم يبايع سوى كفِّ الوطن، ولم يغمسْ قلمَه سوى في دواة “المبدأ والنار والغضب”، ولم يراهن سوى على ضمير الشعب، ولم يحمل في جراب رحلته الطويلة سوى همِّ هذا البلد: يابلَدْ هاكِ إيديّا ووحاتِك إنتي زادي وقصري والمالْ والكتابةْ مِنِّكْ اتعلَّمتَ أصبُرْ وكيف أحِسْ ألمَ الغلابة واتحدَّى بيك تعبَ الطريقْ وشقا الزمان وقتين يضيق واتملَّى بيك وأحس بيك من الصِّغَرْ حتى القَبُرْ واحلفْ عليكْ ترجِفْ عُروقي من المهابة. انحنى، نعم، ولكن ليس للريح كيما تمرُّ، أو للطاغية كيما يستبدُّ، ولكن للوردة ورصيفاتها في النُبلِ والرهافة والاتِّساق: البسمة والدمعة والجمرة، القطاطي والمرافي والسواقي: انحنيت للوردة ما للريح ولا سيف الخليفة انحنيت لي بسمةْ صالحة ودمعةْ صادْحةْ ولُقْمة مالحةْ وراحةْ في سُترة رغيفةْ ….. هكذا مثل انحناءة السنبلة: “ولا تنحني السنبلةْ إذا لم تكُنْ مثقلةْ ولكنَّها ساعةَ الانحناء تواري بذورَ البقاء فتُخفي برحمِ الثَّرى ثورةً.. مقبلة” “أحمد مطر: انحناء السنبلة” في سِفْرِ أشعاره الذي افتتح سطوره البهية منذ بدايات الستينيات، وعبر مجمل أعماله الدرامية: من مسلسلات: (قطر الهم) 1973، (الحراز والمطر) 1979، (الحاجز) 1984، (الديناصور) 1988، الخروج من النهر 1993، (طائر الشفق الغريب) 1993، (حزن الحقائب والرصيف) 2001 … إلخ إلخ. ومسرحيات تُوِّجَت بأكثر من جائزة وتكريم: (أحلام الزمان) 1972، (نبتة حبيبتي) 1973، (وجه الضحك المحظور) 1998 … إلخ. يوالي هاشم صديق مرافعاته الجمالية باذخة الدلالة مراهناً على تحرُّر الحراز من الاشتراط الجبري للمطر؛ فهذا الشجر السوداني الغريب -الذي انتبه إليه أكثر من مبدع سوداني غير هاشم صديق مثل الصلحي وحميد- يقف عارياً ،وحيداً ،وموحشاً شاهراً شوكَه الحاد كأسنَّة في وجه الأمطار النازلة التي لا تستطيع إرغامه على قيد الاخضرار ضمن قطيع الأشجار الأخرى النازلة تحت حكم منعه أو منحه، مستقلاً برأيه أن يخضرَّ أو يغبرَّ حينما يشاء غيرَ خاضعٍ سِوى لنداء صوته الداخلي، ولمشيئة ضميره المستقل. في الزمن الإنقاذي الزنيم اُضطرَّ هاشم صديق لمنازلته شعريًا ومسرحيًا بأدواته ذاتها: الهتاف الضاري، المباشرة، التحشيد، اليقين المضاد، الخطابية الضارية … إلخ إلخ، ونجحت السلطة التي يقاومها في التسلل إلى قلب قصائده التي انشبكت معها؛ فما السلطة إن لم تكن ذلك اليقين الخانق المصادر للوعة الأسئلة وانفتاحات التأويل، وتلك الفجاجة المعراة من دفق الشاعرية وشراسة المخيِّلة؟ فكتب سلسلة من القصائد التي تناهبتها وسائط الاتصال، وأيدي الناس بوصفها أدوات يُرمى بها في وجه النظام أكثر من كونها عوالم شعرية تملك كامل حضورها الإبداعي المستقل إزاءَ قبح السلطة وفجاجتها اللا محتملة. يتبقى الكثير مما يمكن قوله عن تجربة هاشم صديق العريضة، وهذه السطور المختزلة الشاحبة ليست سوى بهوٍ لعالمه الفسيح.

رحم الله الاستاذ هاشم صديق

اجترار

بقلم: هاشم صديق

• عندما كنت غريراً .. وصغيراً .. كنت مفتوناً بـ «جيفارا» و «سولارا».. و»جومو « و «نزار»..

كنت مبهوراً بـ»سارتر» و «نيرودا» و «لوركا» وأبطال اليسار»

كنا في الحي نطالع من جدار لجدار

الشعارات التي كتبت بليل ضد آثام الطواغيت الكبار

كان ضوء الشمس يشرق من قصيدة أو شعار

كنت مفتوناً ب «فاطمة» و»صلاح» … و»غابة الأبنوس .. و»الهبباى» .. و»الطير المهاجر» .. و «يا ماريا»

وأساطين الكتابة .. والصلابة.. و»المناشير» الخفية والقضية

* ومن تقاسيم المصانع والمنازل .. كان غبن الظلم يطلع .. ثم يسطع

الميادين تقاتل .. الدكاكين تناضل .. «الرواكيب» تجادل .. والمناشير تنازل

* كانت الدنيا عزيزة .. ولذيذة .. رغم أتراح السواقى .. رغم أسوار الفواصل .. والمقاصل

* كان زهو الفجر منقوشاً على صدر المحالج .. الطواقي الحمر تغزل أحضان «المناسج»

المناديل المزركشة الزهور .. الرسائل والعطور

اللقاءات البريئة

الهتافات الجريئة

الليالي الشاعرية في المنابر

شقشقات الوجد في صدر الدفاتر

كان صدق القلب في طرف اللسان

والصداقة «سيسبان»

* كانت الدنيا حديقة .. ومضيئة .. المواهى .. و المقاهي

«المسارح « والجماهير» و»السواري» .. «قلده الأعياد» .. و «ترنيم الأماني»

الأغاني

«الرياضة» .. «المحينة» .. و «الرهيب رجل الثوانى»

كانت «السينما جميلة» وصديقة

سايكو .. في سينما «برمبل»

في كلوزيوم – في المناظر – أعلنوا صوت الموسيقى

يجهر المذياع بالشدو الجميل .. وردى غنى المستحيل

الدراما .. الكرامة .. الصحافة .. الحصافة .. الثقافة .. القيافة .. الطرافة .. و الأمان

من أعلن النعي على ذاك الزمان؟!!

من أصدر الذكرى على ذاك الزمان؟!!

* كان طول العام مثل الألف في «الزمن المعاصر» .

كان كذب الناس من جنس «الكبائر» .. كنا نجتاز الصغائر .

القراءة أدمنتنا «كالسجائر»

كانت أخبار المطابع مثل ضوء البرق في الحي تسافر

نقرأ الكتب الجديدة .. والقديمة ثم نأتي لنجادل .. أو نسامر

– ندوة في النادي الفلانى.

– ونسة في «الركن اليماني»

– قعدة في « ضل الأغاني»

– مافى زولاً كان « مدبرس» أو»مشتت» .. أو» بعاني»

– نكتة والضحك انفجار

– كنا بنعرف الهظار

– كان زمان الحب .. زمان الانتظار

– القلب لامن يشوف البنت يدق .. زي» نوبة» .. «طار»

– مافى زول فك الحبيب عكس الهوا أو «ركب الزول البريدو التونسية»

– الحب وجود.. الحب قضية

عندما كنت غريراً .. وصغيراً .. كانت الدنيا سلام

أسرجتنا جذوة الإحساس بالزمن الجميل

أرسلتنا نحو « كنز الأرخبيل»

كان زهو الشعر في الصحو النبيل .. كان نبض الود في السمر الطويل

لم يكن ظهري مشاعاُ للنبال.. لم يكن سر الحقيقة خلف أسوار الخيال

لم نكن نحتار ما بين الحرام والحلال

كانت الأيام والأنسام والأحلام والآلام والأقلام تلهث نحو قسمات الجمال

كانت الدنيا عزيزة .. ولذيذة .. رغم أتراح السواقى .. والمنافي والجبال.

* عندما كنت غريراً .. وصغيراً .. كنت مفتوناً بـ «جيفارا» و «سولارا»..

و»جومو « و «نزار».

كنت مبهوراً ومفتوناً بأحلام اليسار

كان ضوء الشمس يسطع من قصيدة أو شعار

من أعلن النعي على ذاك الزمان؟!!

من أصدر الذكرى على ذاك الزمان؟!!

من أرهق الزمن المعاصر . اجترار

شارك المقالات